exhibition

사진의 영원한 힘

- 2023.9.22. - 11.5.

- 대구문화예술회관 전시실 1-10

- 10:00~19:00, 월요일 휴관

기획의 글 박상우 예술총감독

냉혹한 장치가 자신의 힘을 한껏 발휘해 만든 이미지는 얼마나 환상적일까? 제9회 대구사진비엔날레는 회화, 언어 등 다른 매체가 결코 흉내 낼 수 없는, 오직 사진만이 표현할 수 있는 ‘사진적인 사진’을 다룬다. 이를 위해 동시대 비엔날레를 휩쓸고 있는 거대 담론인 사회정치, 생태, 재난, 디아스포라, 소수자 등에서 벗어난다. 대신, 사진 매체의 세 요소인 빛, 장치, 인간이 결합해 현대시각예술에서 발휘하는 경이로운 예술적 표현능력에 주목한다. 이를 통해 1990년대 포스트모더니즘과 디지털 기술 등장 이후, 현대 시각예술에서 잊혔다고 오해된, 사진의 놀라운 능력과 진정한 ‘힘’을 사진의 본고장 대구에서 다시 소환한다.

내용 전체보기기획의 글 미셸 프리조 큐레이터

오늘날 사진예술은 전 세계에 넘쳐나는 페스티벌과 비엔날레, 개인전과 그룹전, 전문 갤러리, 현대아트페어, 국제사진살롱 등을 통해 더할 나위 없는 활력을 누리고 있다. 사진 작품은 여러 잡지에 실려 유통되고 작가의 SNS, 블로그, 인터넷 사이트를 통해 확산된다. 이러한 경계를 넘나드는 활동으로 국경과 언어라는 장벽이 무의미해졌다. 19세기 초, 빛의 효과를 의미하는 과학 용어로 탄생한 ‘사진’이라는 말은 1839년부터 현실 세계의 모습을 마법처럼 똑같이 보여주는 듯한 놀라운 이미지를 의미했다. 사진에는 놀라운 ‘힘’이 있었는데, 세상을 탐험하고 인간 활동을 이해하는 힘, 세계와 소통하고 세계로 확산되는 힘이었다. 200년이 지난 후 ‘사진’의 존재와 힘은 크게 확장되어 이제는 박물관에 전시된 매우 값나가는 작품을 의미하기도 하고, 스포츠 경기나 관광지 풍경, 친구와의 재밌는 추억 등을 포착해 한 때 즐겁게 들여다보는 이미지를 가리키기도 한다.

내용 전체보기큐레이터 소개

artist

Gallery 1

지금, 여기 증언의 힘- 킹가 브로나

- 더기 월러스

- 리사 부크레예바

- 에두아르 타우펜바흐/ 바스티안 뿌르투

- 자크 발리에르

- 포이천

- 장용근

Gallery 2

폭발하는 빛 빛의 힘- 기욤 아마

- 타비사 소렌

- 피에르 사바티에

- 후안 마누엘 카스트로 프리에토

- 크리스토퍼 버튼

- 김태환

- 김규식

Gallery 4

지속의 시간 지속의 힘- 마틴 뢰머스

- 섀넌 태거트

- 요시키 하세

- 에두아르 타우펜바흐 / 바스티안 뿌르투

- 카이론 듀옹

- 유장우

예술총감독

박상우

- 현직

- 서울대학교 미학과 교수

- 주요경력

-

- 2019년 <다시, 사진이란 무엇인가?> 전시기획

- 2017년 <로드첸코의 사진> 전시기획

- 2016년 <폐기된 사진의 귀환: FSA 펀치 사진> 전시기획

- 2010년 <서울사진축제 사진워크숍> 기획

- 2023년 일우사진상 심사위원

- 2011~2018 중부대학교 사진영상학과 교수

큐레이터

미셸 프리조

- 현직

- 사진학자, 전시기획자

- 주요경력

-

- 2021, <가스통 파리, 스펙타클한 사진>전 협력 큐레이터, 퐁피두 센터, 파리

- 2019-2020, <앙리 까르띠에-브레송, 중국 1948-49> 전 큐레이터, 앙리 까르띠에 -브레송 재단, 파리

- 2016, <조각과 사진 사이, 로댕의 예술가 8인>전 큐레이터, 로댕 미술관, 파리

- 2014-2015, <모든 사진은 수수께끼다>전 큐레이터, 유럽 사진의 집, 파리

- 2010-2011, <앙드레 케르테즈 회고전> 큐레이터, 죄드폼미술관, 파리

- 2000-2010, 파리 고등사회과학원 수석 연구원, 석박사과정 지도교수

협력 큐레이터

잉룽서

- 현직

- 대만 사진사 연구자, 독립 큐레이터

- 주요경력

-

- 2019-2022, <카르띠에 브레송 중국: 1948-1949, 1958.> 공동 큐레이터: 미셸 프리조. 앙리 카르띠에 브레송 재단, 파리; 타이페이 미술관; 밀라노 문화 박물관

- 2016, <모든 사진은 수수께끼다> (대만 전시를 위한 기획), 가오슝미술관, 대만

- 2016, <슬픈 내일: 네 명의 대만 사진가들>, 공동 큐레이터: 미셸 프리조. 유럽 사진의 집, 파리

- 2002-2009, 어시스턴트 연구원, 전시 부서, 가오슝미술관, 대만

협력 큐레이터

고윤정

- 현직

- 2023 대구사진비엔날레 협력 큐레이터

- 주요경력

-

- 2022~2023 H아트랩 2기 입주 이론가

- 2022 한국문화예술위원회 시각예술창작산실 우수전시 <두 비트 사이의 틈> 기획

어시스턴트 큐레이터

김도연

- 현직

- 2023대구사진비엔날레 어시스턴트 큐레이터

- 주요경력

-

- 부산비엔날레 바다미술제 2021 코디네이터

- 이영미술관 학예연구원

- 성곡미술관 학예인턴

코디네이터

최영지

- 현직

- 2023 대구사진비엔날레 주제전 코디네이터

다시, 사진으로!: 동시대 시각 예술과 사진 매체의 힘

박상우, 예술총감독

냉혹한 장치가 자신의 힘을 한껏 발휘해 만든 이미지는 얼마나 환상적일까? 제9회 대구사진비엔날레는 회화, 언어 등 다른 매체가 결코 흉내 낼 수 없는, 오직 사진만이 표현할 수 있는 ‘사진적인 사진’을 다룬다. 이를 위해 동시대 비엔날레를 휩쓸고 있는 거대 담론인 사회·정치, 생태, 재난, 디아스포라, 소수자 등에서 벗어난다. 대신 올해 대구사진비엔날레는 기존 비엔날레에서 다루지 않았던 주제인 ‘사진 매체’를 전면에 내세운다. 즉, 오늘날 인간의 의식, 감각, 예술을 갈수록 장악함으로써, 동시대 시각 문화와 시각 예술을 주도하는 사진 매체의 고유한 특성과 마력魔力에 주목한다. 이를 통해 1990년대 이후 현대 시각 예술에서 잊혔다고 오해된, 사진의 놀라운 능력과 진정한 힘을 사진의 본고장 대구에서 다시 소환한다.

포스트-포토그래피에서 포토그래피로

21세기 첨단 디지털과 인공지능 기술이 오늘날 이미지 영역을 주도하고 있다. 이런 시대에도 우리는 여전히 사진 매체만의 고유한 속성을 말할 수 있을까? 이것은 20세기 중반 미술사와 사진사에서 매체의 순수성만이 진정한 예술이라는 낡은 모더니즘의 부활이 아닐까? 현대 시각 예술에서 매체 특수성의 담론은 1990년대 들어 급격히 시들어지기 시작했다. 그 바탕에는 모든 매체를 공통 언어로 표현하는 디지털 기술의 보급, 현대 작가들의 혼합 매체 사용 등이 있다. 이에 따라 사진을 포함해 매체만의 특성을 언급하는 것은 지금까지도 시대착오적인 것으로 금기시되고 있다.

1980년대 디지털 기술 등장 이후 새로운 이미지 기술인 디지털 사진, 컴퓨터 그래픽 등이 출현하면서 사진 이론에서 새로운 담론이 등장했다. 즉, 150년의 사진 역사를 주도했던 ‘포토그래피’의 시대가 저물고 새로운 ‘포스트-포토그래피post-photography’ 혹은 ‘애프터-포토그래피after-photography’ 시대가 열렸다는 담론이 나타났다. 하지만 이 담론에는 디지털 사진의 정체성에 대한 논의부터 큰 오류를 내포하고 있었다. 디지털 사진은 아날로그 사진과 존재론적으로 다른 완전히 새로운 종류의 이미지라는 것이다. 하지만 디지털카메라로 촬영한 이미지는 필름 카메라로 촬영한 이미지와 마찬가지로 둘 다 ‘사진’이다. 왜냐하면, 디지털 사진이든 아날로그 사진이든 모두 사진의 정의인 “빛을 감광판으로 기록하여 생성된 이미지”에 부합하기 때문이다.

포스트-포토그래피 담론의 허약성은 이 담론이 등장한 지 30여 년이 지난 오늘날의 주도적인 이미지가 무엇인지를 고려할 때 더 극명하게 나타난다. 동시대 시각 문화를 압도적으로 주도하는 이미지는 컴퓨터 그래픽, 가상현실 이미지, 혹은 최근의 인공지능 이미지가 아니라 여전히 카메라로 촬영한 사진과 영상이다. 이 때문에 세계의 유수 스마트폰 업체들이 새 제품을 출시할 때 가장 고려하는 점은 바로 카메라 성능이다. 현대인의 가장 중요한 소통 채널인 소셜미디어(인스타그램, 페이스북)에는 하루에만 수십억 장의 사진이 게시되고 있다. 구글에는 하루에 얼마나 많은 사진이 올라올까? 동시대 시각 문화에서 발휘하는 카메라의 이러한 압도적인 영향력을 고려할 때, 우리는 포스트-포토그래피의 시대가 아니라 여전히 ‘포토그래피’의 시대에 살고 있다.

동시대 시각 예술에서 사진의 지배

빛과 감광판에 기반을 둔 사진 시스템의 영향력은 이 같은 동시대 시각 문화뿐만 아니라 동시대 시각 예술에서도 갈수록 커지고 있다. 회화나 조각 대신에 카메라를 활용하여 작품을 제작하는 동시대 작가들이 점점 늘어나고 있다. 즉, 동시대 수많은 사진가와 미술가는 사진이 지닌 고유한 특성과 힘을 인지하고 있으며, 그것을 창작의 원천으로 삼는다. 이 같은 창작 경향은 오늘날 첨단 인공지능 시대에도 활발히 이어지고 있다. 그러나 동시대 시각 예술이 사진을 사용하기 훨씬 이전인 20세기 초부터 사진은 이미 현대 미술의 새로운 매체로 주목받기 시작했다. 20세기 전반 서구 아방가르드 미술인 다다이즘, 초현실주의, 구축주의 등은 당시 새로운 기술 매체인 사진에서 기술이 지배하는 산업 사회에 걸맞은 새로운 표현 도구를 발견했다. 이후 20세기 중반 팝아트, 개념미술, 해 보, 대지미술 등은 사진 매체를 더욱 활용하였고, 사진은 이를 통해 미술에 깊숙이 진입해 갔다.

20세기 후반으로 갈수록 우리 사회를 새롭고 다양한 기술이 점점 장악함에 따라, 그 사회에서 살아가는 현대인의 의식, 지각, 감각, 감정은 더욱더 기술에 종속되어 갔다. 그 결과, 현대 미술에서 매체의 주도권은 손의 매체에서 기계의 매체로, 물감의 매체에서 빛의 매체로 빠르게 이동하기 시작했다. 이후 미술대학교 입학시험에서 점차 석고 데생 실기 시험이 사라지기 시작했다. 카메라 매체인 사진, 영상이 르네상스 이래 미술에서 매체의 주도권을 장악해오던 회화, 조각을 결정적으로 대체한 시기는 1980년 베니스 비엔날레부터이다. 현대 미술에서 이 같은 매체 변화는 오늘날 첨단 기술 시대에는 더욱 빨라지고 있다.

20세기 초부터 현재까지 수많은 미술가는 사진가도 아닌데 왜 점점 붓과 물감을 포기하고 카메라를 사용해 왔을까? 그 이유는 미술가마다 제각각일 것이다. 하지만 명확한 사실은 미술가가 창작할 때 그가 필요한 무언가를 사진이 제공했다는 점이다. 즉, 미술가는 작품 창작 과정에서 사진이 지닌 다양한 특성과 힘을 활용해 왔다. 예컨대 대지미술, 행위미술 등은 작가의 작품이 그곳에 실제로 있었음과 벌어졌음을 관객에게 알리기 위해 사진이 지닌 ‘증명의 힘’을 활용했다. 개념미술도 작품에서 사진의 다양한 힘을 이용했다. 대상을 눈이 본 것처럼 거의 그대로 재현하는 ‘정확성의 힘’, 유사한 대상을 같은 형식으로 재현하는 ‘표준화의 힘’ 그리고 이처럼 유사한 대상을 촬영한 여러 사진을 병치하여 관객이 비교할 수 있게 하는 ‘비교의 힘’ 등을 이용했다.

현대 시각 예술가가 사진의 이러한 특성과 힘에 의지하는 경향은 오늘날에도 그대로 이어지고 있다. 예컨대, 1990년대 이래 현대 미술과 현대 사진의 한 축을 이끌어 왔던 뒤셀도르프 미술 아카데미Dusseldorf Art Academy 작가들이 대표적이다. 이 학교 교수였던 베른트 베허Bernd Becher의 제자인 안드레아스 구르스키Andreas Gursky, 토마스 스트루스Thomas Struth, 토마스 루프Thomas Ruff는 1960~70년대 스승이 한 것처럼 캔버스와 붓 대신에 대형 카메라를 들고 객관성, 중립성, 사실성이라 알려진 사진의 고유한 특성을 최대로 이용하여 작품을 제작했다. 이들은 인간(주체, 감성, 표현)에 대항하는 사물(객체, 중립, 묘사)의 미학을, 한 장의 걸작에 대항하는 연작과 아카이브 미학을 표방했다. 그리고 이러한 자신들의 ‘차가운’ 미학을 실현하기 위한 수단을 회화가 아니라 사진 장치의 다양한 특성(기계적 복제, 규격화, 반복성 등)에서 발견했다.

사진의 특수성과 에너지

본전시는 그동안 포스트모더니즘, 포스트-포토그래피 담론에서 억눌러 왔던, 하지만 동시대 시각 문화와 시각 예술에서 줄기차게 영향력을 발휘하고 있는 사진 매체의 특성에 집중한다. 이와 더불어 수많은 동시대 시각 예술가가 자신의 창작을 위해 끊임없이 활용해오던 사진의 에너지를 다시 소환한다. 이를 통해 이 전시는 사진이 지닌 풍부한 예술 언어를 드러내고, 사진 장치만이 표현할 수 있는 독창적인 이미지를 제시한다. 빌렘 플루서Vilém Flusser의 표현대로, 장치라는 기술이 생산한 이 새로운 ‘기술 이미지technical image’는 인류 역사에서 오랫동안 인간의 손이 만들어온 ‘전통 이미지traditional image’와는 근본적으로 다르다. 전통 이미지인 회화, 데생에는 인간의 손과 정신이라는 필터가 개입한다. 하지만, 기술 이미지인 사진에는 이 ‘인간적인’ 필터가 사라지고 오직 차가운 ‘물리적인’ 빛과 감광판의 상호작용만이 있을 뿐이다.

사진의 특성과 힘에 대한 이러한 인식은 오래전부터 시작되었다. 사진 철학의 역사에서 거의 모든 사상가(벤야민, 크라카우어, 바쟁, 바르트, 플루서 등)는 사진만의 고유한 특성을 지속해서 탐구해 왔다. 20세기 전반, 벤야민은 사진의 특성과 힘을 ‘광학적 무의식optical unconscious’이라는 개념을 통해 명확하게 제시한 바 있다. 그는 인간의 의식이 알 수 없는 무의식의 세계를 정신분석학으로 파악할 수 있는 것처럼, 인간의 눈이 볼 수 없는 광학적 무의식의 세계를 광학 장치인 사진을 통해 볼 수 있다고 주장했다. 20세기 후반 바르트의 고백은 사진 ‘자체’와 ‘본성’에 대한 갈망을 여실히 드러낸다. “나는 무슨 수를 쓰더라도 사진 ‘자체’가 무엇인지, (사진)은 어떤 본질적인 특징을 통해 (다른) 이미지와 구분되는지 알고 싶었다.” 혹시, 벤야민과 바르트의 이러한 열망이 21세기 동시대 작가들의 작품을 통해 새롭게 부활하고 있는 것은 아닐까?

이 전시는 사진의 특성에 기반한 동시대 작품 중에서도, 특히 사진의 원초적인 힘과 에너지가 강력하게 드러나는 작품에 주목한다. 예컨대, ‘광학적 무의식’의 세계, 즉 시공간적으로 인간의 감각을 초월하지만, 카메라에는 포착되는 이미지를 선보일 것이다. 눈에 겨우 보이는 작은 대상을 전시장 벽의 크기로 확대한 사진, 혹은 폭발하는 사물의 파편들을 순간 포착한 사진 등을 제시한다. 이 같은 사진만의 예술 언어를 가능하게 하는 것은 바로 사진의 장치들이다. 이 장치들이란 구체적으로 감광판(필름, 센서), 렌즈, 셔터를 가리킨다. 이 세 가지 기계 장치는 인간의 생리적인 눈과 근본적으로 다르므로 이미지 측면에서 크게 차이가 난다. 동시대 작가들이 활용하는 이 장치들의 독특한 특성과 힘은 다음과 같다.

인간의 눈은 빛을 볼 수는 있지만 기록할 수는 없다. 오직 사진만이 빛을 정확히 기록하여 항구화할 수 있다. 가시광선만을 볼 수 있는 인간의 망막과 다르게 사진의 ‘망막’은 비가시광선인 엑스레이, 자외선, 적외선 등도 포착할 수 있다. 인간의 눈은 장면 전체가 아니라 특정한 지점만 선명하게 볼 수 있지만, 감광판은 자신 앞에 놓인 장면 전체의 세부 요소들을 빠트리지 않고 전부 포착할 수 있다. 렌즈는 자신의 광학적 능력을 통해 사물의 형상을 우리 눈이 본 것보다 훨씬 더 정확하고 섬세하게 재현할 수 있다. 반대로 렌즈는 사물의 형상을 우리 눈이 본 것과 완전히 다르게 왜곡할 수도 있다. 렌즈는 원하는 대로 공간의 깊이를 압축하거나 늘릴 수 있고, 사물의 크기를 확대하거나 축소할 수 있다. 그리고 렌즈는 인간의 생리적 눈에 작동하는 원근법과는 매우 다른 기계적, 기하학적 원근법을 제시한다. 셔터는 열렸다가 닫히는 시간의 변화를 통해 피사체의 형상을 전혀 다르게 표현할 수 있다. 즉, 매우 빠른 셔터 속도를 통해 번개처럼 빨리 움직이는 대상을 순간 포착할 수 있다. 반대로 매우 느린 셔터 속도를 통해 움직이는 대상의 형체가 불분명하거나 사라지게끔 표현할 수도 있다.

사진의 세 가지 장치가 지닌 이 같은 다양한 특성은 오직 사진만이 지닌 특성이며, 사진만의 이미지를 표현할 수 있게 한다. 하지만 사진 장치의 표현 가능성은 여기서 멈추지 않는다. 예컨대, 인간의 눈은 주로 어깨높이의 수평 시점에서 이 세계를 바라보지만, 사진 장치는 이와는 전혀 다른 시점인 하이앵글, 로우앵글, 사선앵글에서 자유롭게 이 세계를 지각할 수 있다. 이 새로운 시점의 사진은 수평 시점에 익숙해진 인간의 눈에 낯선 이미지이며 시각적 충격을 가할 수 있다. 또한, 사진 장치는 기계 장치이기 때문에, 인간의 손과 달리 대상을 표준화해서 재현할 수 있다. 따라서 옛 사진에 촬영된 대상이 있는 장소에 가서, 그 대상을 같은 조건(같은 시점과 화각 등)에서 촬영하여 시간의 흐름에 따른 대상의 변화를 파악할 수 있다.

사진이란 무엇인가?

주제전이 사진 매체의 고유한 예술적 표현 능력을 다뤘다면, 특별전은 사진 수용이 지닌 독특한 특성을 탐구한다. 그 특성이란 사진이 관객의 머리와 가슴속에서 촉발하는 매우 특별한 효과이다. 사진은 회화, 문학 등 다른 어떤 매체보다도 더 강력하게 관객에게 ‘돌발적인 것’을 전달한다. 즉, 사진은 예상치 못한 것, 충격, 당혹감과 더불어 애매함, 모호함을 유발한다. 이 전시는 관객이 사진을 바라보고 이해하는 방식을 추상적 이론이 아니라 구체적 작품을 통해 탐구한다. 특별전은 ‘사진의 돌발성’이라는 주제로 크게 두 가지 종류의 사진을 선보인다. 먼저, 전시의 절반은 사진이 널리 확산하기 시작한 1860년부터 1970년대까지 등장한 오래된 일상 사진 중에서 사진 수용의 근본 특성인 돌발성과 모호함이 강하게 나타난 사진을 선별하여 보여 준다. 나머지 절반은 국내외 동시대 예술사진 중에서 이러한 사진 수용의 특성을 이용하여 창작된 작품을 보여 준다. 이 두 종류의 사진은 전시장에서 서로 분리되는 것이 아니라, 소주제별로 서로 긴밀하게 연동해서 함께 제시된다. 이를 통해 비예술적인 오래된 일상 사진과 동시대 가장 뜨거운 예술사진이 ‘사진의 돌발성’을 중심으로 어떻게 서로 협력하는지를 보여 줄 것이다.

주제전과 특별전에서 소개하는 모든 사진은 사진의 특성을 최대로 활용하여 생성된 이미지이다. 이런 사진 이미지를 처음 보는 사람은 먼저 인간의 눈이 결코 볼 수 없는 혹은 인간의 눈과 다르게 재현된 스펙터클에 압도당한다. 하지만 이 두 전시는 우리에게 단지 새로운 시각적 충격이나 쾌락만을 제공하지 않는다. 이 전시는 우리에게 사진의 다양한 특성을 각성하게 할 뿐만 아니라, 사진의 놀라운 마력, 에너지, 힘을 느끼게 하고, 결국 사진에 관한 근원적인 질문인 ‘사진이란 무엇인가’에 대해 다시 생각하게 한다. 이 전시는 보는 전시이자 동시에 ‘사유하는’ 전시다. 이런 측면에서 이 전시는 ‘미학적’ 전시라고 할 수 있다.

한국 사진의 전통을 세우고, 그 전통을 지금까지 간직해 온 사진의 본고장 대구에서 디지털과 인공지능 기술의 영향으로 갈수록 약해진다고 인식되어온 사진 본래의 예술적 힘과 에너지를 재발견하는 것이 이번 비엔날레의 궁극적 의도이다. 2023년 우리는 대구에서 ‘다시, 사진으로’를 선포한다.

올해 대구사진비엔날레의 주제전과 특별전의 전시는 나의 영원한 스승이자 사진에 대한 나의 사상적 뿌리를 제공한 미셸 프리조의 참여와 관여 없이는 불가능했을 것이다. 이 두 전시를 위해 지난 수개월 동안 온 힘을 다해 온 큐레이터 프리조 선생님과 협력 큐레이터 잉룽 서에게 진심으로 감사드린다. 그리고 그동안 밤늦게까지 쉬지 않고 온 노력을 다해 준 주제전과 특별전 큐레이토리얼 팀인 협력 큐레이터 고윤정, 보조 큐레이터 김도연과 임현영 그리고 코디네이터 최영지에게도 정말로 감사드린다. 또한 이번 비엔날레의 다른 전시와 행사를 담당한 모든 큐레이터, 코디네이터, 비엔날레 사무국 팀 그리고 모든 관계자 여러분에게도 진심으로 감사드린다.

사진의 영원한 힘

미셸 프리조, 큐레이터

오늘날 사진 예술은 전 세계에 넘쳐나는 페스티벌과 비엔날레, 개인전과 그룹전, 전문 갤러리, 현대 아트 페어, 국제 사진 살롱 등을 통해 더할 나위 없는 활력을 누리고 있다. 사진 작품은 여러 잡지에 실려 유통되고 작가의 SNS, 블로그, 인터넷 사이트를 통해 확산한다. 이러한 경계를 넘나드는 활동으로 국경과 언어라는 장벽이 무의미해졌다. 19세기 초, 빛의 효과를 의미하는 과학 용어로 탄생한 ‘사진’이라는 말은 1839년부터 현실 세계의 모습을 마법처럼 똑같이 보여 주는 듯한 놀라운 이미지를 의미했다. 사진에는 놀라운 ‘힘’이 있었는데, 그것은 세상을 탐험하고 인간 활동을 이해하는 힘, 세계와 소통하고 세계로 퍼져 나가는 힘이었다. 200년이 지난 후 ‘사진’의 존재와 힘은 크게 확장되어 이제는 박물관에 전시된 매우 값나가는 작품을 의미하기도 하고, 스포츠 경기나 관광지 풍경, 친구와의 재미있는 추억 등을 포착해 즐겁게 들여다보는 이미지를 말하기도 한다.

이렇게 다양한 형태를 지닌 ‘사진’이라는 대상이 한결같이 보여 주려는 것은 바로 실질적인 증거의 영속성, 시각적 입증의 항구적 능력, 문화적 차이를 초월해 인류가 공유하는 표현과 감동의 항구적인 힘이다. 사진 비엔날레의 목적은 표현 방식에 대한 도전과 다양한 창작 의도의 공유, 국제적 사진 창작에 활기를 불어넣는 사고의 흐름과의 차별성을 보여 주는 데 있다. 많은 비엔날레와 페스티벌은 무엇보다 정치·사회, 환경, 인류학, 미학 등과 관련한 창작 동기를 부각하기 위해 애쓰고 있다. 오랜 시간에 걸쳐 사진 예술 분야에 등장한 이러한 의제들은 사진가들에게 큰 영감과 열정을 불러일으킨다. 그리고 전시기획자들은 이러한 사진 예술에 대한 다양한 경험, 서로를 관찰하고 서로를 되비추는, 엇비슷한 동시에 어긋나는 여러 경험 속에서 무언가를 모색한다. 이 혁신적 시각 창작물은 모두 ‘사진’이라는 부동의 매체를 통해 탄생하며, 창작자들은 사진이 가진 독특하고도 생산적인 힘을 활용하고 개발하고 탐험한다.

대구사진비엔날레 주제전은 세계 어디에서나 흔하게 되풀이되는 작품의 ‘주제들’을 주관적으로 분석해서 보여 주는 전시 관행을 거부한다. 우리는 200년 전부터 무엇이 사진의 영구적 효과를 만들었는지, 어떻게 사진이 지극히 인간적인 감각과 생각, 상상력을 시각적으로 공유하게 해 주는 훌륭한 ‘매체’가 되었는지를 성찰해 보고자 한다. 우리는 사진의 근본적인 작동 원리를 정의해 보고 싶었다. 이 원리들이 바로 미디어와 예술 세계에서 사진이 갖는 큰 영향력은 물론, 세상을 알고 탐험하는 힘, 사진을 만드는 사람들이 서로 간에, 또는 사진을 보는 사람들과 소통할 수 있는 능력을 주는 요소이기 때문이다. 주제전은 “지금 내가 보는 것에서 무엇을 느끼는가?”라는 질문을 던지기에 앞서서, 사진 이미지의 고유한 본질과 사진 제작에 필요한 선행 과제를 우선 부각할 것이다. 이를 통해 우리는 개개인의 감흥을 가능하게 해 주는 것이 무엇인가를, 요컨대 다른 차원의 ‘현실’을 만나는 이 작은 기적, 이 놀라운 현상을 매 순간 경험하게 해 주는 게 무엇인가를 더 잘 이해할 수 있을 것이다.

영원

먼저 사진 역사에 전환점이 된 두 번의 혁신적 사건이 있었고, 이를 통해 사진이 하나의 예술 장르로 자리매김하게 되었다는 사실을 강조하고 싶다. 첫 번째 혁신은 점진적으로 이루어졌다. 1960년대 로버트 라우센버그, 앤디 워홀, 리처드 해밀턴 등 팝 아티스트의 작품에 사진이 등장했고, 이어 개념미술, 대지미술, 신체미술, 행위예술 등에서 주된 시각적 요소가 되었다. 이때 사진은 미학적 완결성을 추구하기보다 어떤 생각이나 일시적 구현을 즉각 표현하기 위한 아마추어 사진이었다. 이렇게 사진은 우회로를 통해 현대 미술의 세계로 들어왔고 작품의 주요 요소가 되었다. 1980년경 단호하게 회화를 그만두고 사진만을 작업 방식으로 택한 예술가들의 전시회가 잇따랐다. 그렇다고 해서 이들이 ‘사진가로서’ 작업을 했던 것은 아니다. 이후로 이러한 창작 경향이 계속 발전하면서 현대 사진작가들은 확고한 예술가의 지위를 얻게 된다. 대구사진비엔날레는 바로 이러한 변화와 움직임, 즉 현대 예술가들이 다른 예술 매체에서는 볼 수 없던 ‘힘’을 사진에서 찾게 된 과정에 주목하고자 한다. 이러한 사진의 위상이 현대예술을 이끄는 주요 동력이 되었기 때문이다.

두 번째 혁신은 1990년대 디지털 사진의 등장이다. 이 신기술로 ‘아날로그’ 사진, ‘은염’ 사진의 시대는 막을 내리는 것 같았다. 디지털 사진에는 필름이나 네거티브, 화학 물질을 이용한 인화 과정 등 힘들게 배우고 연마한 ‘전문 기술’이 필요 없었다. 1995년 필자도 참여했던, “디지털 사진도 여전히 사진이라 할 수 있는가 아니면 전혀 새로운 재현 방식인가”에 대한 논쟁은 격렬했다. 디지털 사진도 빛의 기록이라는 기존의 사진술을 바탕으로 하지만 지금까지 150년 넘게 사진의 놀라운 성공을 가능케 했던 그 본질과 특성과 기능이 지속될 수 있을지에 대한 의문이 제기된 것은 확실했다. 어떤 이들은 현시대를 ‘포스트-포토그래피’ 시대라고 부른다. 이는 무엇을 의미하는가? 디지털 사진은 기존의 사진 기능을 원시적 미숙함이라 치부할 만한 새로운 기능, 새로운 가능성을 창조해 낼 것인가? SNS와 인터넷에 의존하는 ‘디지털 사진 시대’만을 알고 있는 새로운 세대의 예술가들은 어떻게 될 것인가? 바로 이런 질문들이 이번 비엔날레에 전시될 작품 선정의 토대가 되었다. 그리하여 ‘사진’의 내재적 힘이 현대 사진 예술가들의 작품에서도 여전히 유효한지, 더 나아가 디지털 사진을 통해 이러한 힘이 증폭되어 표출되는지를 규명하고자 한다. 실제로 많은 작가가 저마다의 개성과 독특함, 내적 성찰에 다시 귀 기울이며, 인터넷에서는 찾아보기 힘든 해법을 스스로 찾아내고자 애쓰고 있음을 확인할 수 있다.

힘

사진은 새로운 기술의 탄생이었다. 서구에서는 증기 기관이나 전기와 함께 19세기의 가장 위대한 발명품으로 손꼽힌다. 그런데 사진은 인간에게 큰 의미를 갖는 이미지에 영향을 미치는 유일한 발명품이다. 사진은 세상을 그대로 복제한 새로운 유형의 이미지를 만들어 냄으로써 이미지 제작의 개념은 물론 세상을 인지하고 상상하는 방식까지 완전히 바꿔 놓았다. 사진은 지금처럼 ‘자연스럽지’도 명확하지도 않았다. 단지 기계가 자동으로, 자율적으로 만든 기술 이미지였고, 카메라와 감광판으로 조립된 이 기계는 기존의 상식이나 관행을 벗어난 기능을 보여 주었을 뿐이다. 사진은 등장하자마자 회화와 데생 같은 예술이 눈과 손을 이용해 만들던 이미지, 사물을 향한 시각과 손의 움직임에서 비롯된 이미지 제작 시스템을 뒤집어 놓았다. 이 ‘예술’은 장인적 기술과 능숙함, 훈련으로 얻은 재능으로 인식되었고, 예술가의 정의와 엘리트 계층 안에서 예술가가 수행하는 역할을 더 선명하게 드러내는 것이었다.

반대로 ‘사진가’라 불리게 되는 기계 조작자의 도움으로 작동하는 카메라는 오래 고민하고 공들인 예술, 엘리트들이 전념한 이 창작 행위를 부정한다. 오로지 물리학에 속하는 사진의 프로세스는 물리학, 광학, 화학의 원리를 따른다. 따라서 특별한 능력이 없어도 카메라와 정확한 요소들을 잘 이용할 줄 알고 과학적 기준에 따라 미리 정해진 규칙을 따르기만 하면 된다. 사진 이미지는 사진기 ‘앞’에 놓인 물체, 사람, 풍경으로부터 오는 빛이 만든 결과일 뿐이다. 하지만 그 결과로 만들어진 이미지는 더할 나위 없이 멋지고 경이로워서 이를 바라보는 우리의 눈은 매혹과 경탄으로 가득 차게 된다. 사진은 화가가 포착할 수 없는 세밀한 부분을 보여 주며, 어떤 대상도 다양한 크기로 담을 수 있기 때문이다. 인간의 눈을 대신한 사진기의 눈(렌즈)이 마치 복제의 마법을 부리는 것 같다. 게다가 사진의 시각적 복제는 매우 짧은 시간 안에 이루어진다. 찰나의 마법이다.

사진의 ‘힘’은 두 가지 요소에 기인한다. 하나는 물리학적 원리와 소재로 창출되는 이미지의 경이로운 특성이고, 다른 하나는 그 이미지를 바라보는 인간의 시지각 능력을 능가하는 현상이다. 사진은 보이기 위해서 만들어지기 때문이다. 사진은 인간의 손이 만들어 낸 기존의 ‘핸드메이드’ 이미지들과 경쟁할 뿐 아니라 대립한다. 카메라의 눈(렌즈)은 사람의 눈과 같은 방식으로 보지 않는다. 같은 것을 보는 것도 아니다. 카메라의 눈은 새로운 ‘시각적’ 세계를 펼쳐 보인다. 그렇다고 해서 회화, 데생, 삽화가 사라지지는 않을 것이다. 오히려 이러한 기존의 재현 방식은 색상, 제스처, 회화적 터치, 상상력, 형태의 발명 등과 같은 새로운 기준 위에 재정립될 것이다. 이제 기존의 예술 방식은 사진과 상호작용하고, 사진의 힘을 모방하면서 새로운 미학적 능력을 창조해 내고 있다.

요약하자면, 사진의 힘은 본질적으로 회화는 물론 인간의 시지각 능력과 구별되는 특성에서 온다고 할 수 있다. 그리고 인간의 지각과 인간의 시선에 따른 세상의 기록을 한 차원 발전시킨 사진의 진정한 힘은 그의 고유한 기술적 역량이 인간의 시각적, 관계적, 감정적, 개념적 능력과 ‘상호작용’할 때 발휘된다. 달리 말해 사진은 사진을 제작하고 이용하는 모두에게(사진을 만드는 자, 퍼뜨리는 자, 보는 자-관객) 점점 더 복잡해지는 외부 세계뿐만 아니라 무척이나 불안정한 인간 내면의 감정까지도 이해할 수 있게 해 주는 신기한 방법을 보여 준다.

주제전

발명을 통해 발효되어 디지털 시대에도 여전히 유효한 사진의 특수한 새로움은 사진의 힘을 정의하는 열 개의 소주제가 되어 주제전이 펼쳐지는 다음과 같은 열 개의 전시실을 구성하고 있다.

존재-증명-증언의 힘

사진의 첫 번째 강제성은 작동 가능한 카메라를 준비하고, ‘사진 촬영’을 하고 싶은 어떤 대상 앞에, 즉 광학 장치에 맞춰진 일정 부분의 공간을 마주한 어떤 지점에 위치시키는 것이다. 그리고 사진가는 그가 원하는 순간에 ‘촬영’이라고 부르는 사진 행위를 시작한다. 사진마다 갖는 고유한 특성은 사진가가 선택한 정확한 지형적 위치, 렌즈의 방향, 촬영 순간에 따라 정해진다. 바로 이것이 ‘지금, 여기HERE AND NOW’라는 주제이다.

빛을 기록하는 힘

사진의 고유한 특수성은 빛에만 민감하게 작용하며 ‘감광’ 표면에 닿은 빛의 양을 정확하게 기록한다는 점에 있다. 사진이 발명되었을 때 가장 놀라웠던 사실은 바로 이것이었지만 원자, 전자, 광자 등 물리 지식이 생긴 오늘날에는 당연한 것으로 받아들여진다. 기록된 빛의 양은 기록 시간에 따라 달라진다. 기술적 조정이나 프로그램을 통한 확장 등이 가능해지면서 빛을 기록하는 힘은 미학적 목적에서도 활발히 사용되고 있다. 이 주제는 ‘폭발하는 빛LIGHT BURSTS’이라는 이름으로 구성했다.

순간 포착의 힘

19세기 말 이후 사진이 대중화된 요인은 사진의 순간성을 가능하게 해 준 초고감도 물질들이 출현했기 때문이다. 그 결과 백분의 1초라는 매우 짧은 노출 시간에도 상이 기록되었고 곧 그 시간은 백만분의 1초로 더 줄어들었다. 이러한 시간 단위는 인간의 머리로는 상상할 수도 없고 인간의 생리적 능력을 뛰어넘는 것으로 사진은 움직이는 물체도 마치 정지된 것처럼 보여 준다. 세상 만물을 완벽하게 정지된 상태로 고정하는 사진의 대표적 특성은 ‘멈춘 시간TIME STOPS’에서 확인할 수 있다.

시간을 기록하는 힘

촬영이라는 사진 작업의 시간은 당연히 조절할 수 있다. 초기 사진에서는 촬영 시간이 꽤 길어서 움직이는 대상을 찍는 데 어려움이 있었으나 이는 오히려 순간 포착 사진을 보완할 좋은 수단이 되었다. 피사체의 움직임으로 인한 움직임 효과, ‘천천히 흐르는’ 효과는 인간의 시지각으로는 구현할 수 없는 미학적 현상으로, 보는 이를 현실과는 다른 마술 같은 지각의 세계로 이끈다. 시간을 기록하는 것은 스러져버린 현실이 실재했음을 기억하게 한다. 이런 작품들은 ‘지속의 시간TIME FLIES’ 안에 모았다.

반복과 비교의 힘

사진을 찍으려면 우선 사진기가 필요하다. 이로부터 무궁무진한 계획이 가능해진다. 사진기만 문제없다면 원하는 만큼 사진 프로세스를 반복할 수 있기 때문이다. 같은 증언, 같은 확인을 10분 후든지 10년 후든지 같은 장소에서 반복할 수 있다. 이 역사적 기록과 기억의 힘은 다양한 시도를 가능하게 해 준다. 그 결과는 때로 진지하거나 때로 코믹하지만, 두 이미지의 비교를 통해 지나간 시간의 효과가 드러날 때면 언제나 놀라움이 가득 밀려온다. 이러한 느낌은 ‘비포 애프터BEFORE AND AFTER’에서 확인할 수 있다.

시점의 힘

사진가의 특권 중 하나는 어디에 카메라를 위치시킬지, 어느 지점에서 구도를 잡을지, 어느 방향으로 렌즈를 ‘겨눌지’ 정할 수 있다는 것이다. 이러한 속성은 사진의 특성과 피사체의 정체성을 결정하며, 참신하면서도 늘 자극적인 ‘보는 방식’과 형태를 드러낸다. ‘시점POINT OF VIEW’을 성공적으로 표현한 작품들을 추려보았다.

확대의 힘

카메라는 고기능을 갖춘 다양한 광학 장비(렌즈)가 장착되면서 망원경이나 현미경으로도 사용되고 있다. 사진에서 사용되는 기계적 눈은 인간의 눈이 가진 능력보다 월등하여 대상에 밀착하거나 혹은 멀리 떨어진 채, 육안으로 볼 수 없는 것을 매우 상세하게 포착한다. 사진은 인간의 척도를 뛰어넘어, 광대한 풍경을 손바닥에 올려놓을 수도, 미세한 먼지 입자를 맨눈으로 확인할 수도 있게 한다. 이러한 사진들은 ‘클로즈업CLOSE-UP’으로 분류해 보았다.

연출의 힘

사진 작업에서 중요한 것은 렌즈에 담고 싶은 장면을 준비하고 ‘미리 보는’ 것이다. 스튜디오에서 준비하는 초상 사진이든 의뢰받은 사진이든 ‘주제’의 구상은 사진가의 몫이다. 이때 다른 사람들 혹은 사진에 찍히는 사람들이 의견을 보태기도 한다. 이야기, 환상, 허구가 ‘사실주의적’이라는 통상적인 사진 규범을 비껴가게 한다. 이 개념은 ‘미장센SETTING THE STAGE’이라는 제목으로 전개된다.

변형의 힘

사진 제작 과정의 ‘끝’에 나온 이미지를 손댈 수 없는 고정불변의 이미지로 여긴 적은 전혀 없었다. 오히려 과거의 음화나 인화된 사진은 ‘다시 손대거나’ 변형할 수 있었고 그래야만 했다. 특히 올바른 의도나 미학적 목적을 위해 변형을 하는 건 흔한 일이었다. 콜라주나 포토몽타주 같은 혁신적인 예술 장르가 부상했고, 지금은 디지털 기술로 기존의 사진을 변형하면서 풍부한 상상력이 맘껏 발휘되고 있다. 이러한 상상력의 결과는 ‘변형IMAGE TRANSFORMATION’에서 만날 수 있다.

관계의 힘

사진은 기계라는 본질에도 불구하고 사람의 접촉을 중시했고 삶의 모든 모습을 재현하고자 했다. 가족을 추억하고 사건 현장의 희생자들을 기록했으며, 스튜디오에서 초상 사진을 찍고 세상에 알려지지 않은 사람들을 찾아가 그 모습을 담았다. 사진에 포착된 인물들의 시선은 사진을 보는 이에게 마치 시공간을 뛰어넘어 말을 건네는 것만 같다. 사진 고유의 감정적 힘이 느껴진다. 이러한 힘은 ‘정면FACE TO FACE. EYE TO EYE’에서 엿볼 수 있다.

감각의 거울

사진전은 이론을 정립하거나 기술을 소개하는 자리가 아니고, ‘사진 강의’는 더더욱 아니다. 대구사진비엔날레는 이러한 원칙하에 현대 예술에 나타난 사진의 힘을 포착해 보려는 시도이며, 무엇보다 예술가인 사진가가 이 분야의 대가임을 보여 주려 한다. 작가들을 열 개의 소주제로 분류했지만 그렇다고 이들의 작품 세계가 해당 소주제에만 해당하거나 이러한 분류로만 해석된다는 것은 아니다. 많은 작품이 동시에 여러 주제에 속할 수 있기 때문이다. 모든 작품은 다양한 의미를 품고 있기에 작가를 작품으로 이끈 창작적 직관이나 상상력에 대해서는 어떠한 예단도 금물이다.

이번 전시를 통해 작품의 외양을 넘어서 더 멀리 볼 수 있기를, 그리하여 작품의 동기가 된 것은 무엇인지 성찰하고 작품이 어떤 사상과 예술 조류에 해당하는지 되새겨 볼 수 있기를 바란다. 이를 통해 사진의 힘이 갖는 매력을 느끼고, 동시대 작가들이 아주 다양하게 풀어 낸 이 힘의 표현을 발견하기를 희망한다. 주제전을 통해 파헤쳐 본 질문들을 의식해 온 작가도 있지만 전혀 생각해 보지 않았거나, 어떤 입장도 주장할 필요를 느끼지 않는 작가들도 있다. 변하지 않고 이어지는 사진만의 고유한 특성들을 소개하는 이번 주제전의 목적은 현재의 사진 예술에 대한 관점을 확장하는 데 있다. 이를 위해 새로운 가정을 제시하고, 과거를 바탕으로 현재에 주목하며, 작품이 표명한 ‘주제’ 너머에서 다양한 단서들을 찾아보려 한다.

주제전을 구성하는 열 개의 전시실을 돌아보면 언뜻 작아 보이는 힘이, 대수롭지 않아 보이는 효과가 얼마나 다양한 창작 동기가 되는지, 생각지도 못한 표현 방식을 어떻게 이토록 많이 만들어 내는지 알 수 있을 것이다. ‘빛의 함정’ 혹은 ‘찰나의 함정’이 창조한 혹은 우연히 만든 형태들은 놀라운 현대성을 보여 준다. ‘시점’과 ‘클로즈업’ 주제로 출품된 작품들을 보고 있으면 상상조차 못 했던 공간과 구조 안으로 들어가게 된다.

사진의 힘을 따라간 여정의 끝은 그 무엇보다도 ‘인간적’이다. 사진의 어휘를 구성하는 개념들로부터 발견한 것은 시류에 속하지 않기에 본전시는 여느 사진 페스티벌에서도 흔히 볼 수 없던 미적 영역을 보여 준다. 사람들에게 드러나는 것을 꺼리거나 무척 겸손한 작가들, 유행이나 시장과는 거리가 먼 분야들이 주제전을 통해 소개되었다. 이를 통해 우리는 사진의 놀라운 독창성과 활력을 확인하고, 새로운 감정, 느낌, 놀라움을 경험할 수 있었다. 또한 무엇보다 공감과 정서, 상상력과 서정시 같은 너무나도 ‘사진적’인 것들을 구현하는 사진의 힘과 그 역동성을 확신하게 된다.

Gallery 1

지금, 여기

증언의 힘

사진이란 일정한 순간에 작동하는 카메라의 존재를 필요로 하는 촬영 작업의 결과다. 따라서 사진은 우주 공간의 어떤 특정 지점에서 역사의 어떤 특정 시간에 카메라 앞에 일어난 것을 증언한다. 그 시점에 그 자리에 있어야 한다는 건 촬영 장소, 순간, 방향을 결정하는 사진가에게도 마찬가지다. 사진은 사진가와 사진가의 의도에 의해 영향을 받으나 객관적이고 사실적인 ‘사물의 상태’를 보여 준다.

역사적 사건이든 가족의 일이든 사진은 언제나 그 안에 증언과 증거 능력을 가지며 명백한 자료이자 기록의 힘을 행사한다. 리사 부크레예바Lisa Bukreyeva의 우크라이나 사진에서부터 장용근의 코로나 팬데믹 사진까지, 더기 월러스Dougie Wallace의 런던 거리 사진부터 자크 빌리에르Jacques Villière의 스포츠 경기 사진까지, ‘지금, 여기’, 찰나의 순간에 형성되는 상황을 생생하게 보여 준다.

Gallery 2

폭발하는 빛

빛을 기록하는 힘

사진 프로세스는 오로지 빛의 강도, 즉 ‘광자光子’의 양만을 기록한다. 바로 이런 속성에서 사진이 탄생했고 지금도 모든 사진 제작 방식에서 작동하고 있다. 사진가는 피사체를 비추는 조명(자연조명과 인공조명)과 피사체가 스스로 내는 빛, 그리고 반사하는 빛의 성질에 주의를 기울여야 한다. 작가는 ‘빛’ 자체를 주된 창작 동기로 삼을 수도 있고, 원하는 방식으로 빛을 만들 수도 있다. 사진 작업의 결과는 사람의 눈이 직접 지각하는 것과 늘 다르다.

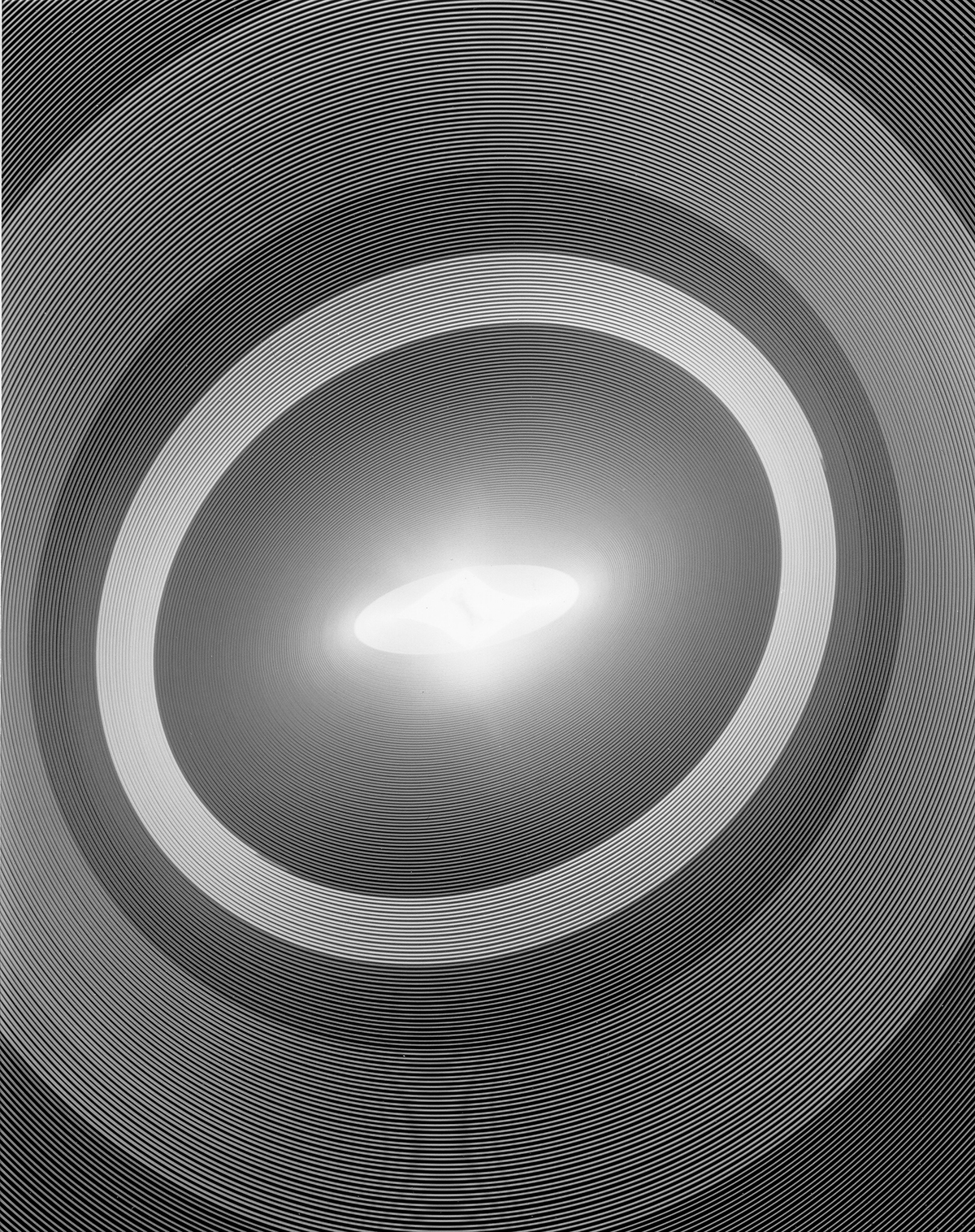

각각의 사진 작품은 빛을 연구한 결과물이거나 다양한 종류의 빛에 관해 연구한 작업처럼 느껴진다. 타비사 소렌Tabitha Soren과 크리스토퍼 버튼Christopher Button은 표면에 반사되는 빛을 탐색하고, 피에르 사바티에Pierre Sabatier와 김규식은 빛을 직접 감광판에 비추는 작업을 보여 준다. 기욤 아마Guillaume Amat의 작품에서는 섬광들이 모여 이미지의 의미를 교란한다. 이처럼 다양한 ‘실험’은 전부 다 우리의 익숙한 지각을 뒤흔드는 시적이고 미학적인 표현이다.

Gallery 3

멈춘 시간

순간 포착의 힘

백분의 1초, 오백분의 1초, 혹은 더 짧은 노출 시간으로 이미지를 만드는 ‘순간 포착 사진’은 위대한 사진 기술의 집약체이다. ‘생명체’의 기본 특성은 움직임이지만, 고속 셔터 기능을 통해 움직이는 대상도 정지된 모습의 이미지로 포착한다. 사진이 보여 주는 ‘현실’은 인간의 눈에는 늘 당혹스럽다. 순간 포착 사진은 우리의 시각적 감각이나 인상과는 전혀 다른 모습이기 때문이다. 이러한 이미지에서 발견하는 형태들, 즉 다른 세상에 속한 것 같지만 여전히 이 세상의 것인 형태들은 경이로움 그 자체이다.

물, 특히 바다가 요동치는 다양한 모습은 보는 이를 명상과 격한 감동으로 이끈다. (안준, 곽범석, 배리 탈리스Barry Talis) 일순간 멈춰 버린 새의 비상(테리 와이펜박Terri Weifenbach), 폭발의 순간(이고은), 불가능해 보이는 형태들(스벤 야콥센Sven Jacobsen, 원 치앙 린Wen Chiang Lin)이 환상적인 생명력과 역동적 에너지를 보여 준다.

Gallery 4

지속의 시간

시간을 기록하는 힘

사진 촬영은 빛이 작용하는 시간을 조절하는 일이기도 하다. 시간이 오래 걸리더라도 문제될 건 없지만 빛이 부족한 경우에는 시간이 더욱 길어질 수밖에 없다. 시간 조절은 사진이 창조성을 발휘할 수 있는 훌륭한 수단이 된다. 피사체의 움직임은 연기 같은 희미한 흔적을 남기고, 흔적은 도무지 생각나지 않는 기억의 부스러기처럼 피사체에 붙어 있다. 광점이 움직일 때마다 구불구불한 자국이 생긴다. 작가들은 사진 기술을 이용해 움직임의 속도와 역동적 효과, 몸짓이 나타내는 곡선을 늘 새로운 방식으로 기록한다.

‘흐릿함blurring’은 사진 고유의 그래픽 언어로 사진에서만 가능한 형태이다. 카이론 듀옹Chiron Duong, 마틴 뢰머스Martin Roemers, 요시키 하세Yoshiki Hase는 이 기법을 이용해 우리를 완전히 다른 세계로 인도하며, 우리가 지각하는 것의 본질에 대해 서로 상충하는 질문들을 던진다. 타우펜바흐Edouard Taufenbach와 뿌르투Bastien Pourtout의 작품은 그래픽 놀이를 보여 주고, 유장우와 섀넌 태거트Shannon Taggart는 연속적인 움직임을 기묘한 느낌으로 재현한다.

Gallery 5

비포 애프터

반복과 비교의 힘

사진 촬영은 원하는 만큼 반복할 수 있다. 사진기를 한 장소에 놓고 연이어 반복 촬영하거나, 첫 번째 촬영 후 같은 장소에서 같은 구도로 1분 후, 1년 후, 혹은 100년 후에 두 번째 촬영을 할 수도 있다. 증명사진을 주기적으로 찍는 사람은 반복과 ‘리-포토그래피re-photography’의 과정에 기꺼이 가담하는 것을 의미한다. 이런 작업의 이점은 시간이 흐른 뒤에 비포와 애프터의 이미지들을 비교할 수 있다는 것이다.

이러한 반복 작업을 통해 같은 장소에서 연속적으로 사진 찍을 수 있으며, 이론적으로는 무한대의 반복도 가능하다. 예를 들어 피포 응우엔-두이Pipo Nguyen-duy와 하야히사 토미야스Hayahisa Tomiyasu는 각자의 집에서 창문 너머로 보이는 소소한 사건들의 연대기를 사진으로 기록한다. 다른 작가들은 두폭화(비포애프터 사진)를 통해 12시간 전후로 달라진 사람들의 모습을 보여 주거나(바바라 아이웬스Barbara Iweins), 가족사진을 이용해 10~20년이 만든 변화를 증명하기도 한다(이리나 웨르닝Irina Werning). 롱후이 천Ronghui Chen은 여기에 시점(앞/뒤)까지 바꿔 숏과 리버스숏을 연달아 보여 준다.

Gallery 6

시점

시점의 힘

사진 이미지의 구성을 좌우하는 것은 시선의 중심, 장면을 포착하는 지점, 무엇보다 렌즈의 중심이다. 시점은 근접한 것과 멀리 있는 것 모두를 이미지의 평면 위에 올려 놓고 이들을 연결하는 원근 구도를 결정한다. 시점은 관객에게 그의 시선이 렌즈와 동일한 장소에 있다는 느낌을 준다. 따라서 앞을 보고 서 있는 사람, 즉 관객은 평소에 익숙해진 시야의 균형을 잃어버린다. 그 결과 이미지가 주는 정신적 효과는 기존의 지각 습관을 크게 뒤흔다. 이것이 바로 사진이 가진 ‘위반’의 힘이다.

안준과 심규동은 서로 아주 다른 스케일로 찍은 ‘수직 시점’의 사진으로 보는 이를 불안하게 한다. 안준이 허공 속에 늘어뜨린 다리와 현기증을 일으키는 높은 마천루의 불균형을 보여 준다면, 심규동은 같은 효과를 자신의 작은 방에서 연출했다. 아른 스벤슨Arne Svenson은 이웃집 창문을 렌즈를 통해, 하지만 거침없이 들여다본다. 조이 그레고리Joy Gregory와 존 유이John Yuyi는 근경과 원경 간의 거리를 압축해 비율에 대한 의심을 자아낸다. 아사코 나라하시Asako Narahashi의 작품은 파도가 주변 세계를 집어삼키는 모습을 보여 준다.

Gallery 7

클로즈업

확대의 힘

사진은 다양한 렌즈 덕분에 현미경처럼 매우 가까이서 혹은 망원경처럼 매우 멀리서 ‘보는’ 힘을 지닌다. 어느 경우든지 사진 이미지는 대상을 확대한 것처럼 느껴지고 때로 그 크기는 상상을 초월하기도 한다. 이 경우에도 스케일의 변화와 관객을 집어삼킬 듯한 정확한 디테일로 인해 인간의 시선은 방향을 잃고 불안정해진다.

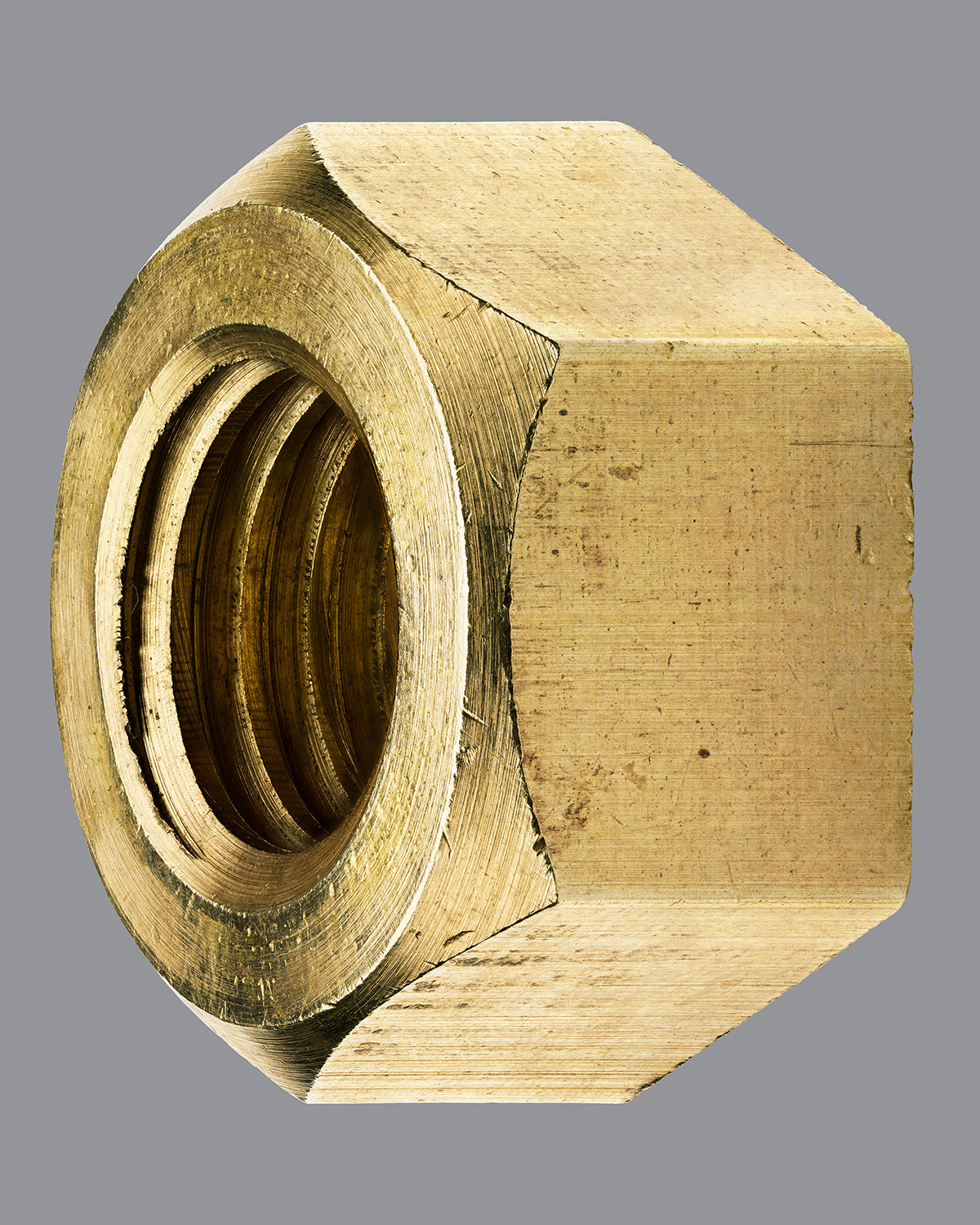

조이 그레고리는 인형을 사람 크기로 확대하고, 김경태와 정지필은 너트, 천, 죽은 모기를 비현실적 크기로 확대 인화하여 관객을 평행 우주로 이끈다. 이자벨 샤퓌Isabelle Chapuis는 치료 목적으로 사람이나 동물의 몸과 피부, 털에 관심을 보이며, 마르타 즈에르스카Marta Zgierska는 밀랍을 이용해 새로운 피부를 만든다. 에릭 프와트뱅Eric Poitevin은 유명 프랑스 식당의 접시들을 세밀하게 보여 준다.

Gallery 8

미장센

연출의 힘

사진가는 언제나 사진 찍을 장면을 구성하고 변형할 수 있었다. 과거 초상 사진관이 첫 사례다. 준비와 예측은 사진의 특권 중 하나이며 사진가는 촬영 대상인 인물들과 공조해 작업하는 연출가가 된다. 사진가는 전하고자 하는 이야기와 메시지에 맞는 상황, 혹은 보여 주고 싶은 미적 아이디어에 어울리는 상황을 상상한다. 그가 만드는 장면은 사진에 의해 실제 존재의 지위를 갖는 순간적 환상이다.

안냐 니에미Anja Niemi는 여성에 대한 생각을 발전시키고, 파트릭 윌록Patrick Willocq과 플로리안 드 라쎄Floriane de Lassée는 인물들을 등장시켜 그들의 삶에 대한 문제를 제기한다. 누노 페레스트렐로Nuno Perestrelo는 아들과 함께 익살맞으면서도 진지한 사진을 연출한다. 고하르 다슈티Gohar Dashti는 풍경을 변형해서, 이자벨 & 알렉시Isabelle & Alexis는 곧 사라질 연기를 이용해서 환상적인 효과를 느끼게 한다. 클로이 로써Chloe Rosser가 연출한 누드에서는 몸이라는 실체가 사라지고 조각상이 드러난다.

Gallery 9

변형

변형의 힘

사진에서 이미지의 후처리는 보정, 채색, 콜라주, 포토몽타주 등의 작업을 통해 언제나 활발하게 이루어져 왔다. 디지털 기술의 도래로 사진기가 이러한 작업까지 수행하는 기능을 갖게 되면서 이미지 변형은 더욱 활발해졌다. 숙련된 기술과 상상력, 창의적 재능을 통해, 그리고 다른 시각 예술(회화, 데생, 영화)의 이용을 통해 사진의 원본 데이터를 활용한 창조의 장이 열렸다.

이지연은 콜라주 기법을 활용해 사진 조각들을 모아 하나의 거대한 사진으로 만들었고, 치엔화 후앙Chien-Hua Huang도 디지털 사진 조각들을 통합한 이미지를 보여 준다. 기욤 아마Guillaume Amat는 물질에 대한 착시 효과를 일으키며 관객의 해석을 이끌어 낸다. 판 시Fan Xi와 취엔 룬 우Chun lun Wu는 실제 모습을 간직한 허구의 세계를 보여 주며, 카이론 듀옹Chiron Duong의 작품에서는 시적이고 몽환적인 묘사가 돋보인다.

Gallery 10

정면

관계의 힘

사진은 발명 초기부터 실물과 똑같은 인물 사진을 만들거나 사람들과 관계를 맺고 감정을 전달하는 수단이었다. ‘증명사진’을 찍기 위해 반드시 카메라를 응시해야 하는 시선은 후에 그 사진을 보게 되는 사람과 눈과 눈을 마주할 수 있는 매우 효과적인 방법이 되었다. 정면 사진은 미묘한 감각과 느낌, 매우 개인적인 감정을 전달하는데, 이런 감정은 사람마다 다른 방식으로 표현된다. 이 전시장에 걸린 사진들에서 ‘정면’을 보는 태도는 누구나 동일하지만 시선을 포착하는 상황은 매우 다양하다. 사진가들의 제작 동기는 매우 창의적이고 관객이 느끼는 감정은 정의하기가 쉽지 않다.

‘증명사진’ 형식의 포즈는 대부분 비슷하나(프란체스코 쥬스티Francesco Giusti, 최원진, 전제훈, 알브레히트 튑케Albrecht Tübke) 피사체와 관객 사이에서 형성되는 느낌은 동일하지도, 객관적이지도 않다. 오히려 약간의 감정이 뜻하지 않게 나타난다. 이것이 바로 데비프라사드 무커지Debiprasad Mukherjee가 탐색한 무의식적 진정성이다. 마리암 피루치Maryam Firuzi는 증명사진 형식을 통해 여성의 자유가 침해되는 현실을 고발한다. 팀 플랙Tim Flach이 포착한 동물들의 눈길은 다음과 같은 질문을 던지게 한다. 우리는 누군가의 시선에서 진정 무엇을 보는가? 타인의 감정인가 아니면 우리의 일부인가?

킹가 브로나

<85>, 2022

킹가 브로나의 프로젝트 <85>는 에스파냐령 카나리아 제도의 라팔마섬에 있는 쿰브레 비헤아 화산이 2021년 9월 분화한 사건을 다룬 작품이다. 환경과 인간의 관계에 주목해 온 작가는 2022년 모든 위험이 사라진 후에 현장을 방문해 상황을 확인했다. 작가가 사진에 담고자 한 것은 급박한 대피 상황에서 벌어진 인간적 비극과 압도적인 자연 재난이 낳은 구체적 결과다. 작가는 급작스레 버려지고 황폐해진 공간을 사진에 담고, 검은 재가 사람의 흔적을 모두 뒤덮어버린 비탄의 장소를 기록했다. 이를 통해 작가는 인간이 만든 것들이 얼마나 불안정하고 덧없는지를 보여 준다.

킹가 브로나는 자연 재난과 환경 파괴, 기후 변화가 인간 활동에 미치는 영향에 천착해 온 작가다. 그는 라팔마 섬 화산의 분화뿐 아니라 이로 인해 오랜 전통을 지닌 섬 주민들이 겪는 결과까지도 다루고 있다. 작가는 해수 온난화와 녹조 현상으로 조개잡이 환경이 열악해진 에스파냐 갈리시아 지방의 상황도 카메라에 담았다.

더기 월러스

<이스트엔디드>, 2020

더기 월러스의 작품이 놀라운 점은 바로 그 순간, 그 장소에 물리적, 정신적으로 그리고 특히 사진적으로 존재하는 방식 때문이다. 작가의 존재감은 ‘시각적 과장’이나 뚜렷한 테두리가 특징인 ‘하드에지hard-edge’로 흔히 묘사되는, 아주 독자적이고도 활력 넘치는 스타일로 표현된다. 런던의 이스트엔디드East Ended에 대한 사진들은 "젠트리피게이션이란 무엇인가를, 그리고 이 과정에서 자유로운 거리 예술과 상권, 지역 공동체와 글로벌 자본 사이에 움트는 애매하고 난처한 관계"를 보여 준다. 작가는 거리에서 눈에 띄게 나타나는 충돌과 불화를 사진에 담아낸다. 사회 변동의 징후, 인간의 존재 양태, 소외된 시선들이 마치 혼란의 징후인 양 아주 냉철하게 묘사되어 있다.

더기 월러스는 런던 거리의 변화와 이에 따른 사회 문제를 준엄하고 비판적인 시각으로 묘사한다. 런던의 유명 백화점 해러즈 주변 지역을 사진에 담은 <해러즈버그Harrodsburg>는 "런던을 세계의 기축통화로 만든 초부유층 엘리트의 출현"을 다루고 있다. 도심 커뮤니티의 젠트리피케이션을 그린 <방글라 타운 프로젝트Bangla Town Project>도 같은 맥락의 작품이다. 작가는 코로나 팬데믹이 소외 계층에 미친 악영향, 대중적 문화 행사나 관광 축제 등도 사진에 담았다. (<사슴과 암탉과 토끼, 블랙풀 이야기Stags Hens & Bunnies, A Blackpool Story>) "나는 그럴듯해 보이지만 터무니없는 관점을 사진에 담고자 한다."

리사 부크레예바

<마그마>, 2021~2022

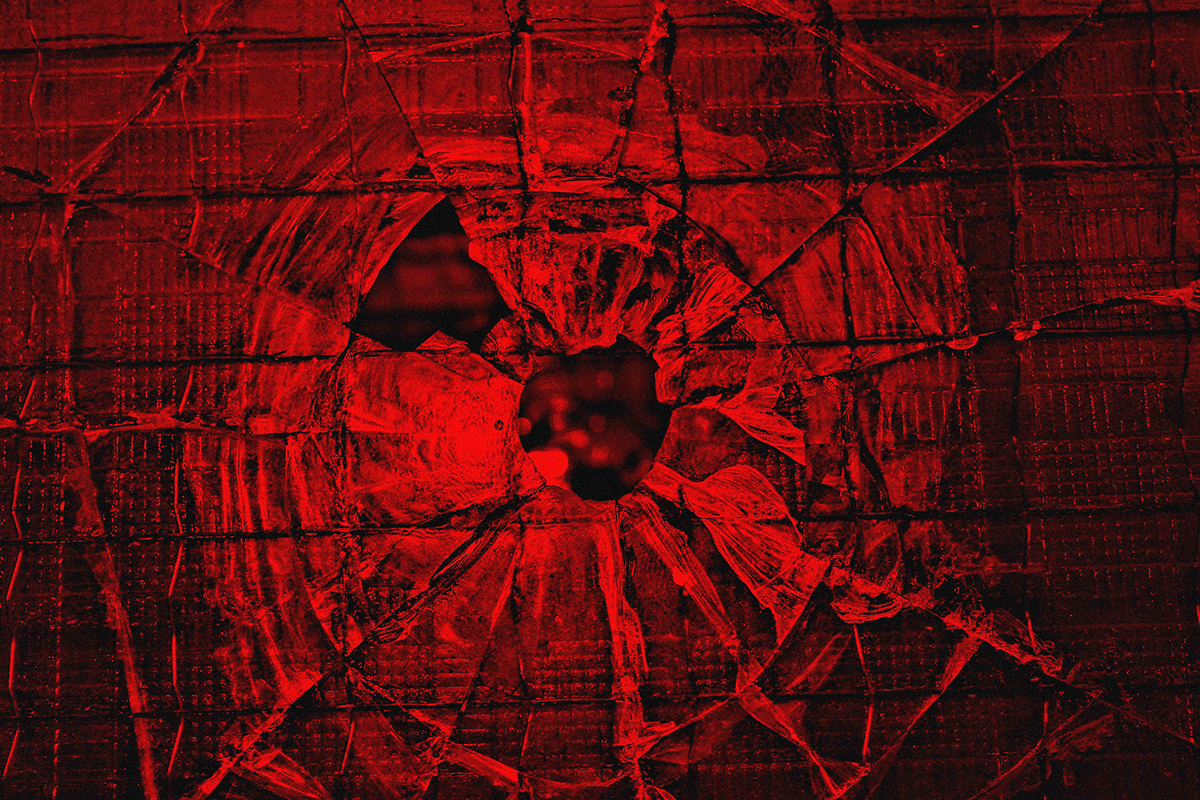

우크라이나 출신의 다큐멘터리 사진작가 리사 부크레예바는 2019년 사진에 입문했다. 키이우에 살고 있는 작가는 2022년 2월 시작된 우크라이나의 비극을 사진에 담았다. 하지만 2021년 시작한 <마그마> 연작은 우크라이나 사회가 언제나 불안 속에 있었음을, 그리고 미세한 신호만으로도 먼 훗날은 물론 당장 닥쳐올 불안, 고통, 공포를 느낄 수 있음을 보여 준다. 게다가 <마그마>(화산 물질의 위험과 언제 터질지 모르는 폭발이 연상되는 제목)의 전면에는 ‘불안’이라는 의미가 내포된 것처럼 보인다. 전쟁 장면을 직접적으로 보여 주지는 않으나 사진들은 강렬한 붉은색으로 뒤덮여 있다. 작가는 비유와 연상으로 자신이 느끼는 공포와 분노를 표출하고, 용납할 수 없는 상황을 목도한 비통함을 전한다.

리사 부크레예바의 초기작은 최근 우크라이나 사회가 겪은 변화를 다뤘다. 지금은 폐허가 된 장소에 대한 기억인 <내가 태어난 곳Where I was born>, 벼룩시장과 고단한 삶에 대한 <신기한 세상Field of wonders>, 새로운 세대의 정체성을 다룬 <우리와 다른Not like us> 등이 그것이다. 2022년에는 매일매일 써 내려간 짧은 글과 함께 흑백사진으로 표현한 <안전 유지Stay safe>와 <2402 전쟁 일기2402 War Diary>를 만들었다. <타인의 고통을 보지 말 것Don’t look at the pain of others>과 <잃어버린 인류애의 상흔Scars of a lost humanity>은 도처에 널린 파괴의 일상적인 흔적들을 통해 불안감을 전달한다. "고통의 현장에서 살아가는 사람도 그 고통을 완전히 인식하지 못한다. 고통과 함께 산다는 건 불가능하기 때문이다."

에두아르 타우펜바흐 / 바스티안 뿌르투

<피라미드>, 2021

이 작품은 사진가의 적극적인 역할과 의도 및 사진의 프로세스를 간결하고 효과적으로 보여 준다. 네 개의 이미지로 구성된 이 작품은 사진을 찍는 데 꼭 필요한 행위를 응축하여 표현하고 있다. 그 행위란 사진기의 사용, 사진가의 존재, 피사체 앞에 사진기 설치, 적절한 순간에 셔터 누르기이다. 이 사진에서는 타이머를 이용해 사진기 스스로 두 인물을 찍게 하거나, 한 사람이 사진기를 작동해 다른 사람을 찍는다.

사진이 존재를 증명하는 힘인 ‘지금, 여기’는 이 작품에서 이상적으로 구현된다. 사진 행위는 네 단계로 표현되고, 이를 통해 사진기가 보는 것(<피라미드>)과 사진 속 인물이 보는 것(마주한 또 다른 피라미드)이 구체화된다. 작품을 보는 순간, 우리는 사진가의 위치에 선 관객이 되어 완벽하게 대칭을 이루는 두 개의 시점 사이에 놓인다.

<그림자 식물도감>, 2023

2018년부터 함께 작업하고 있는 타우펜바흐와 뿌르투의 작품들은 두 명의 작가가 있어야 가능하다. 나뭇잎의 그림자가 드리워질 천을 붙잡는 사람과 프레임을 맞추고 셔터를 누르는 사람이 필요하기 때문이다. 이 작품은 사진기를 들고 지금, 여기, 자연에서, 태양 빛과 함께, 자연과 사람을 동시에 감춰버리는 천을 이용해 무엇을 할 수 있는지를 보여 준다.

자크 빌리에르

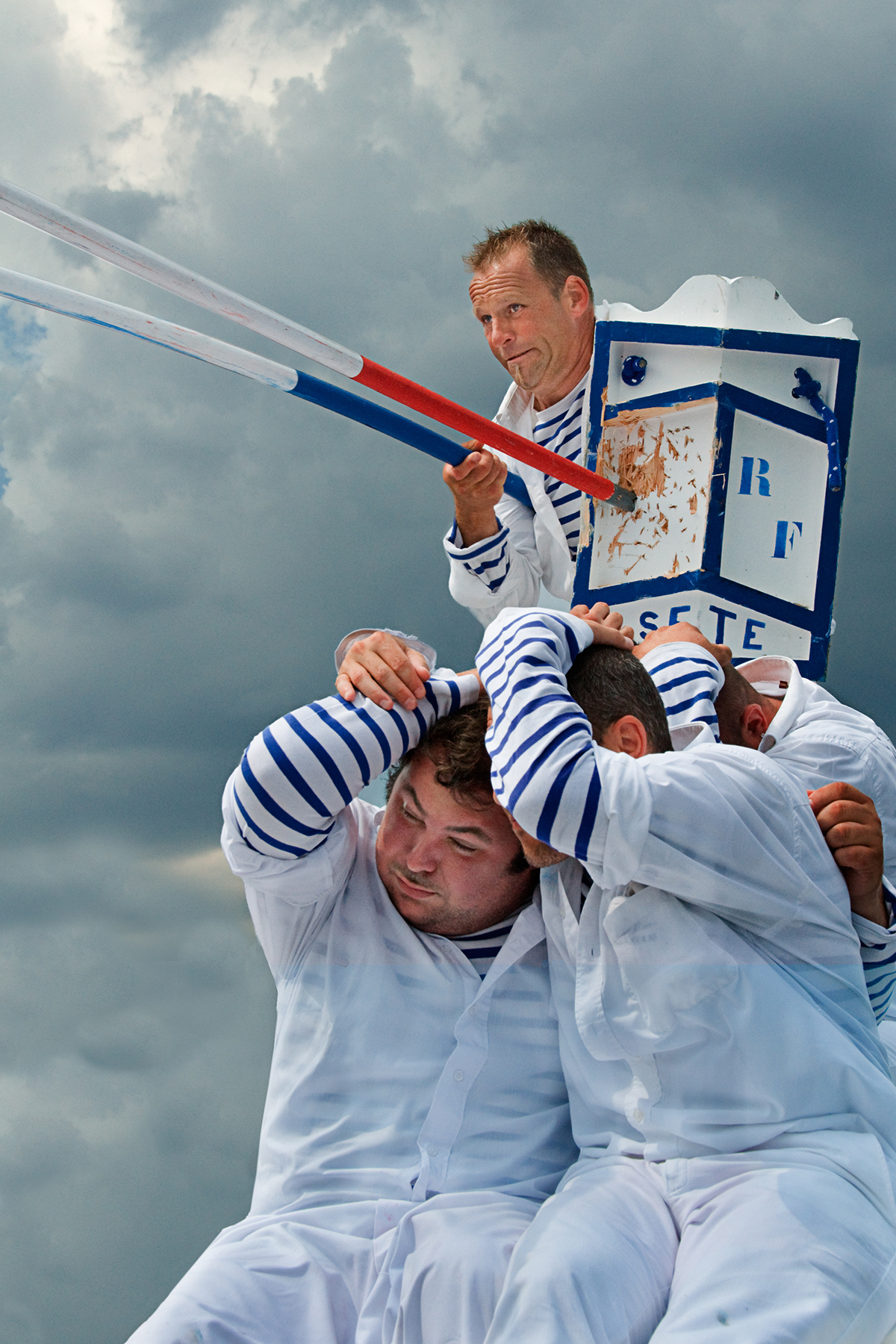

<배 위에서 싸우는 신들, 프랑스의 세트>, 2013

자크 빌리에르는 뒤늦게 사진에 입문했으나 열정과 진정성만큼은 어디에도 뒤지지 않는다. 그는 사생활과 사회생활, 그리고 그 속에서 관찰한 것들을 사진에 담았다. 프랑스 세트Sète의 유명한 ‘수상 창 시합’이 그중 하나로, 두 팀이 배 위에서 서로 창과 방패를 겨누고 상대를 물속으로 빠뜨리는 전통 경기다. 모두가 전력을 다하는 시합에서 분출되는 진지함과 에너지와 격한 감정을 몸소 배 위에 올라 직접 포착했다는 사실만으로도 작가의 힘이 느껴진다. 이는 지금, 여기에서 최적의 순간을 잡아내는 힘이다.

현실과 동떨어진 ‘예쁜’ 사진에 염증을 느낀 자크 빌리에르는 진정한 사진 작업은 연작으로 이루어져야 한다는 신념을 갖고 있다. 그의 연작은 다채로우며 프랑스 전통 속에 있는 ‘휴머니즘’을 향해 있다. 그는 인간의 조건에 대해 많은 것을 이야기해 주는 소소한 일상과 여기서 느끼는 기쁨과 고통에 관심을 집중한다. 일례로 <무엇을 가져가고 싶은가?Dis qu’emporteras-tu?> 연작은 자신이 가장 아끼는 혹은 자신에게 가장 의미 있는 물건을 쥐고 있는 요양원 노인들의 손을 보여 준다.

포이천

<태풍 모라꼿, 대만의 난샤루 마을>, 2010

2009년 8월 태풍 모라꼿이 대만에 대형 침수와 산사태를 일으켜 681명의 희생자를 냈다. 난샤루Nanshalu 마을은 산사태로 인해 주거 지역이 토사로 뒤덮였다. 포 이 천은 흙더미 잔해를 걷어 낸 후에도 여전히 죽음과 비극의 무게가 느껴지는 이곳 마을로 와서 토사 흔적이 남은 집들을 사진으로 기록했다. 벽이나 천장에 진흙이 튀면서 생긴 황토색 자국과 창문을 막고 있는 무너진 잔해물은 고통스럽고 치명적인 폭력의 흔적이다. 토사는 참사에 대한 시각적 기억이고, 자연의 난폭함에 대한 한시적 증언이자 고통으로 생긴 상처다. 자국에서 느껴지는 잔혹함은 이런 결과를 불러온 재앙이 무엇인지 알기에 더 강렬해진다.

포 이 천이 다루는 주제는 대만 사회와 대만에 남아 있는 중국의 전통과 연관이 있다. 작가는 어린 시절부터 도교 사원에서 펼쳐지는 행사에 큰 영향을 받았는데, 이에 대한 사진들이 그 대표적 예라 할 수 있다. 작가는 다양한 신앙과 종교의식은 물론 그것들이 사람들의 일상생활에 끼치는 영향력까지 기록해 왔다. 그러나 포 이 천이 다룬 주제는 여기에 국한되지 않는다. <전망Outlook>은 강제로 퇴거당한 집의 내부 모습, 창문이 있던 자리에 커다란 구멍만 남은 모습을 사진에 담았다. 마치 벽에 걸린 그림을 보듯, 구멍 너머로 풍경이 보인다.

장용근

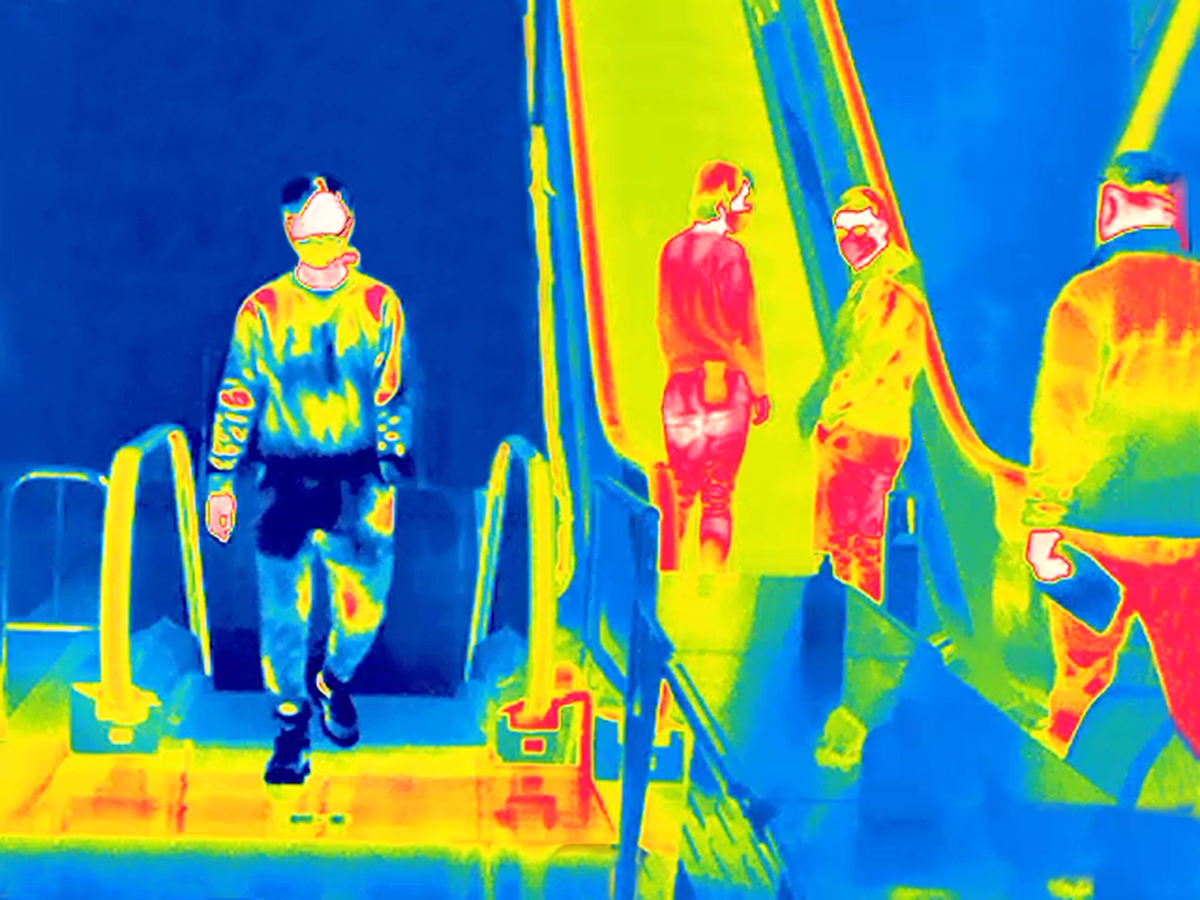

<37.5℃>, 2020

대구 출신의 사진가 장용근의 <37.5℃>는 어느덧 우리 삶의 일상으로 자리 잡은 코로나19가 불과 몇 년 전만 해도 끔찍한 재앙이었음을 생생히 증언한다. 작가는 2020년 국내 코로나 팬데믹의 최전선이던 대구 동산병원을 수차례 방문하여 가장 긴박했던 순간들을 열화상 카메라로 촬영했다. 3년이 지난 지금도 이 이미지가 당시 코로나 현장을 생생하게 증언하는 근본 이유는 회화나 언어가 아니라 바로 사진이기 때문이다. 사진이 어떤 특정 현장을 기록하기 위해서는 몇 가지 필수 조건을 만족해야 한다. 카메라와 사진가가 현장(‘여기’)에 반드시 있어야 하고, 사진가는 현장에서 카메라가 마주하는 상황을 특정 순간(‘지금’)에 맞춰 셔터 버튼을 눌러야 한다. 사진 제작을 위한 이 같은 필연적 조건 때문에, 모든 사진은 반드시 그 안에 담긴 특정 공간과 특정 시간을 인증한다. 보는 자의 관점에서 ‘그때, 그곳’에서 벌어졌던 사진 속 상황은 마치 ‘지금, 여기’처럼 느껴진다. 감염자와 비감염자를 가려내는 현장의 무정함은 얼핏 과학 사진을 떠올리게도 하지만 장용근의 사진은 어떤 재현 수단보다도 더욱 생생히 당시의 현장을 증언한다. 하지만 역설적이게도 이 사진은 원색의 강렬한 수채화 물감을 칠해 놓은 회화 작품처럼 다가온다.

기욤 아마

<번데기>, 2007~2013

<번데기>는 혼돈 속에서 움직이는 광점(光點)들을 이용해 희미한 윤곽과 수많은 빛살로 축소된 인간의 얼굴과 몸을 더 흐릿한 모습으로 보여 준다. 실타래, 덤불, 자욱한 빛무리가 인간의 몸과 대비되거나 인간의 몸을 잔잔하게 감싸는 듯하다. 이러한 빛 뭉치 속에서 우리의 눈은 영속적인 것을 구별해 내려 한다. 작가는 이렇게 설명한다. “<번데기>는 몸이 정체성의 상징이며, 정체성의 상징인 몸은 한 형태에서 다른 형태로 부유하듯 끊임없이 움직이므로 사진으로 표현할 수 없다는 생각에 대해 의문을 제기한다.” 이 작품을 보는 우리 눈에 각인되는 것은 시간의 흐름이며 다음 순간으로의 진행이기도 하다. “우리는 끊임없이 새로 태어나고 있고, 스스로를 재창조하는 과정에서 우리를 변형시킨다.”

기욤 아마는 여러 연작을 통해 환등기의 영상과도 같은 ‘빛의 환상’에 천착한다. 작가는 사진 작업 과정에서 축소되는 크기에 대한 감각을 영민하게 다루어 우리의 시지각을 혼란스럽게 만든다. 기욤 아마에게 사진의 표면은 현실의 그림자와 우리의 환상이 모두 투영되는 영화 스크린과 같다.

타비사 소렌

<표면 장력> 연작, 2014~2021

<표면 장력> 연작은 매일 인터넷에 올라오는 사회적 이슈나 사건에 대한 영상들과 공적 혹은 사적 이미지들을 아이패드에 띄우고 그 표면을 대형 아날로그 카메라로 찍은 사진들이다. 이때 조명을 비스듬히 기울여 태블릿 화면에 남아 있는 손가락 자국도 포착한다. 기름기 있는 지문은 인간이 어떻게 기기를 사용했는지 알려주는 생물학적 흔적이다. 작가는 디지털 이미지와 생체 이미지라는 두 범주의 발광 이미지를 포개고 충돌시킴으로써, 의도치 않게 남겨진 인간의 흔적과 차가운 디지털 기술을 대비시킨다. 생체 이미지는 디지털 사진 이미지와 상호작용을 일으켜 태블릿 속의 메시지 판독을 방해하며, 때로는 지워질 정도로, 때로는 빛이 번쩍일 정도로 메시지를 흐릿하게 만든다.

소렌의 작품 세계는 인간이 디지털 기기 화면이나 테크놀로지 이미지와 맺는 관계에 대해 미묘한 질문을 던진다. 인간은 화면 위로 끊임없이 펼쳐지는 이미지에 강박적으로 매달리고, 작은 디지털 기기의 기술적 힘과 수많은 이미지를 광적으로 소비하며 화면을 넘기면서 생물적 흔적을 남겨 놓는다. 작가가 강조하는 것은 그 사이의 불균형이다. 크게 확대된 또렷한 이미지들은 인간의 시각이 불확실함을, 직사광과 반사광이 대비를 이루며 비춘 표면을 해독하기가 쉽지 않음을 보여 준다. <표면 장력> 연작은 이미지 조작을 기본 주제로 삼고, 물질과 빛을 인식하는 인간의 시지각 행위에 의문을 제기하는 소렌의 작품 세계를 구성하고 있다.

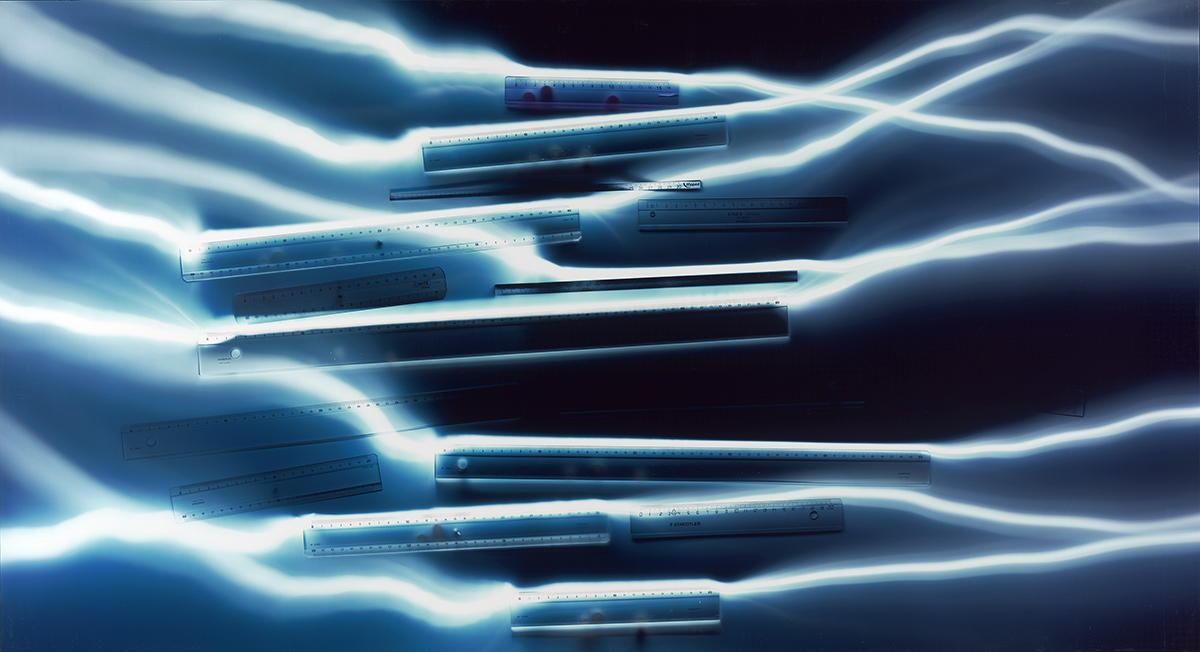

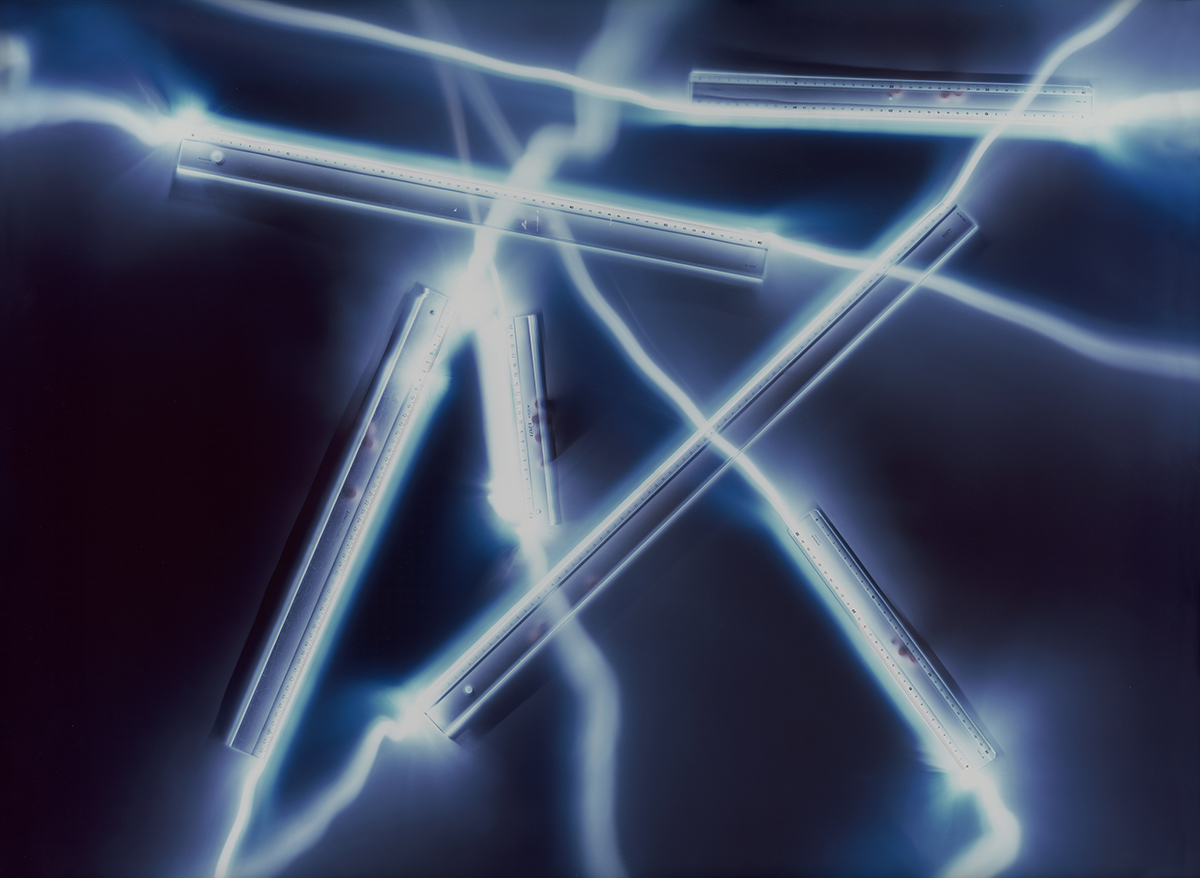

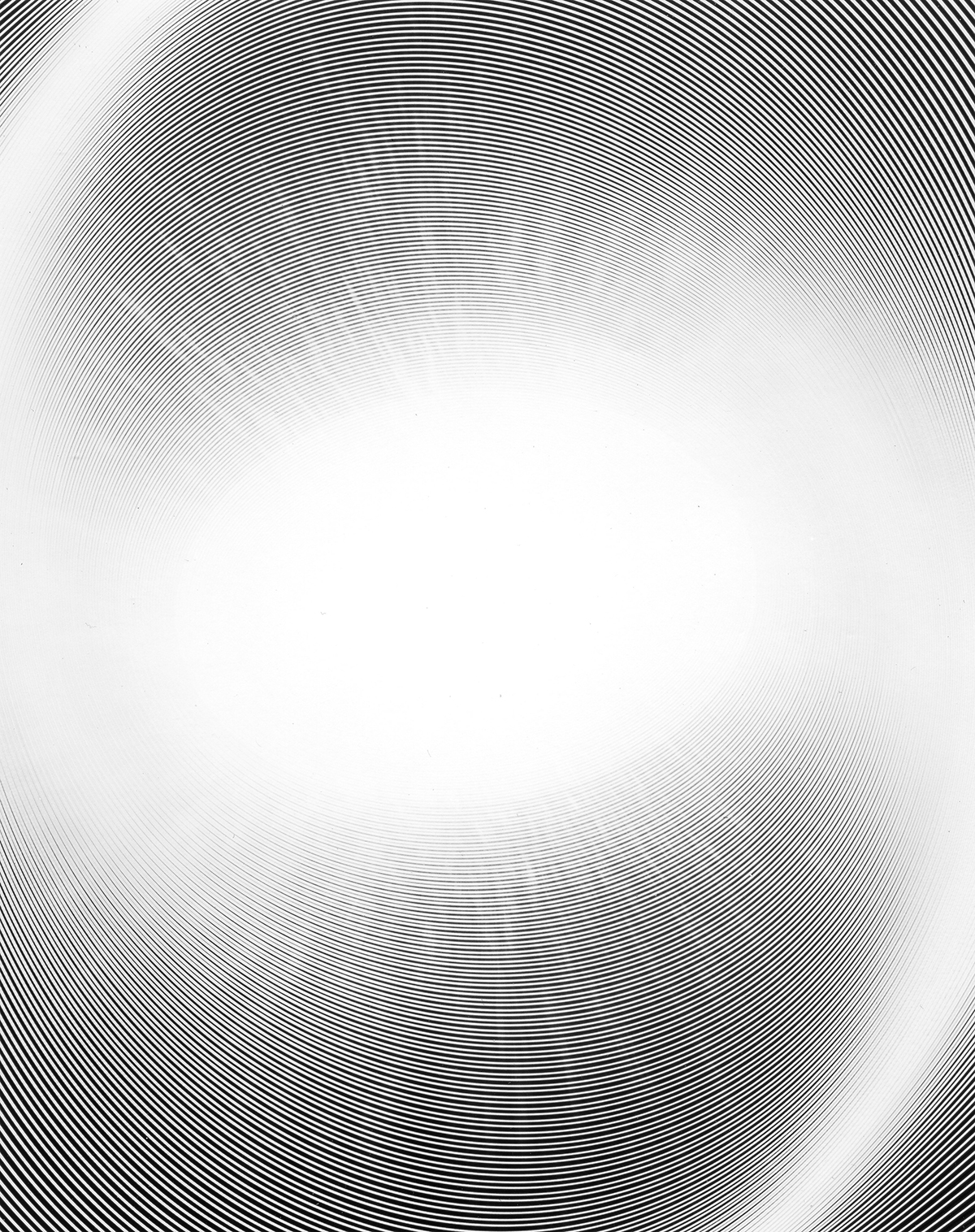

피에르 사바티에

<포토그램, 늘어나는 눈금자>, 2007~2009

포토그램은 카메라 없이 감광판에 직접 빛을 비추어 만드는 이미지다. 피에르 사바티에는 푸른색 전구를 이용하여 시바크롬cibachrome 감광지 위에 그림을 그리는 방식으로 훌륭한 포토그램을 만들었다. <포토그램> 연작에서는 투명한 눈금자를 따라 움직이는 광원이 연필로 그린 듯 또렷하고 명징한 선을 만들고, 전구가 감광판에서 멀어지면 모든 흔적이 사라진다. 여기서 이미지는 이동하는 빛이 남긴 효과일 뿐이다. 이때 ‘사진에 찍힌’ 것은 광원의 흐름, 즉 빛의 강도, 속도, 궤적, 감광지와의 거리이다. 눈금자로 정육면체를 만들면 인위적 깊이가 생기면서 사진 표면의 평면성과 대비된다.

포토그램은 사진 발명 초기에 했던 실험이지만, 그 후로도 아방가르드 작가들이 일종의 ‘회화적’ 매체로 즐겨 사용해 왔다. 피에르 사바티에는 수십 년 전부터 직물이나 스카프 등을 사용해 투명성이 만들어 내는 포토그램을 제작하는 등, 이 오래된 사진 기술을 엄격하면서도 기발한 방식으로 활용하고 있다. 본디 투명한 물체(구슬, 진주, 물방울)를 사용하면 날카로운 빛이 놀라운 형태를 만든다. 작가의 포토그램은 사진의 재현과 사진이 재현하려는 대상에 대한 성찰과 물음으로 이어진다. 이 이미지는 무엇을 가리키는가?

후안 마누엘 카스트로 프리에토

<호기심의 방> 연작, 2017~2018

<호기심의 방> 연작은 사진가가 어린 시절에 살았으나 지금은 인적이 끊기고 폐허가 된 장소에서 촬영했다. 작가는 바로크 시대의 ‘호기심의 방’ 정신에 걸맞은 수집가들의 물건들을 이곳으로 가져갔다. 출처와 성격을 알 수 없는 신기하고 이상한 물건들이었다. 후안 마누엘 카스트로 프리에토는 이 물건들을 마치 무대 ‘조명’ 아래 놓듯 배치하여 그것들의 상징적 성격을 드러낸다. 영적인 의미를 쉽게 짐작할 수 있는 황금빛 광선은 금박지를 사용한 인화 기술로 더욱 도드라지고, 마치 저세상의 계시를 전해 주고 물건들을 승화하는 듯한 느낌을 준다.

카스트로 프리에토의 작품은 시적이고 몽환적이며 매우 복잡하다. <찢어진 실크Seda Rota>는 에스파냐 화가들이 여러 세대에 걸쳐 살았던 오래된 집의 억압적 분위기를 보여 준다. 이 사진작가의 작품 세계는 언제나 기억과 친밀함의 흔적이 조합을 이루며 형성된다. 빛은 어둠 속에서 희미하게 빛날 뿐이지만 잘 보이지 않는 이 흔적들을 알아채는 데 도움이 된다. 유령 같은 실루엣이 지나가는 몽상적인 공간을 담은 <밤과 같은 낮Los Dias Noche> 작품도 이런 분위기를 자아낸다.

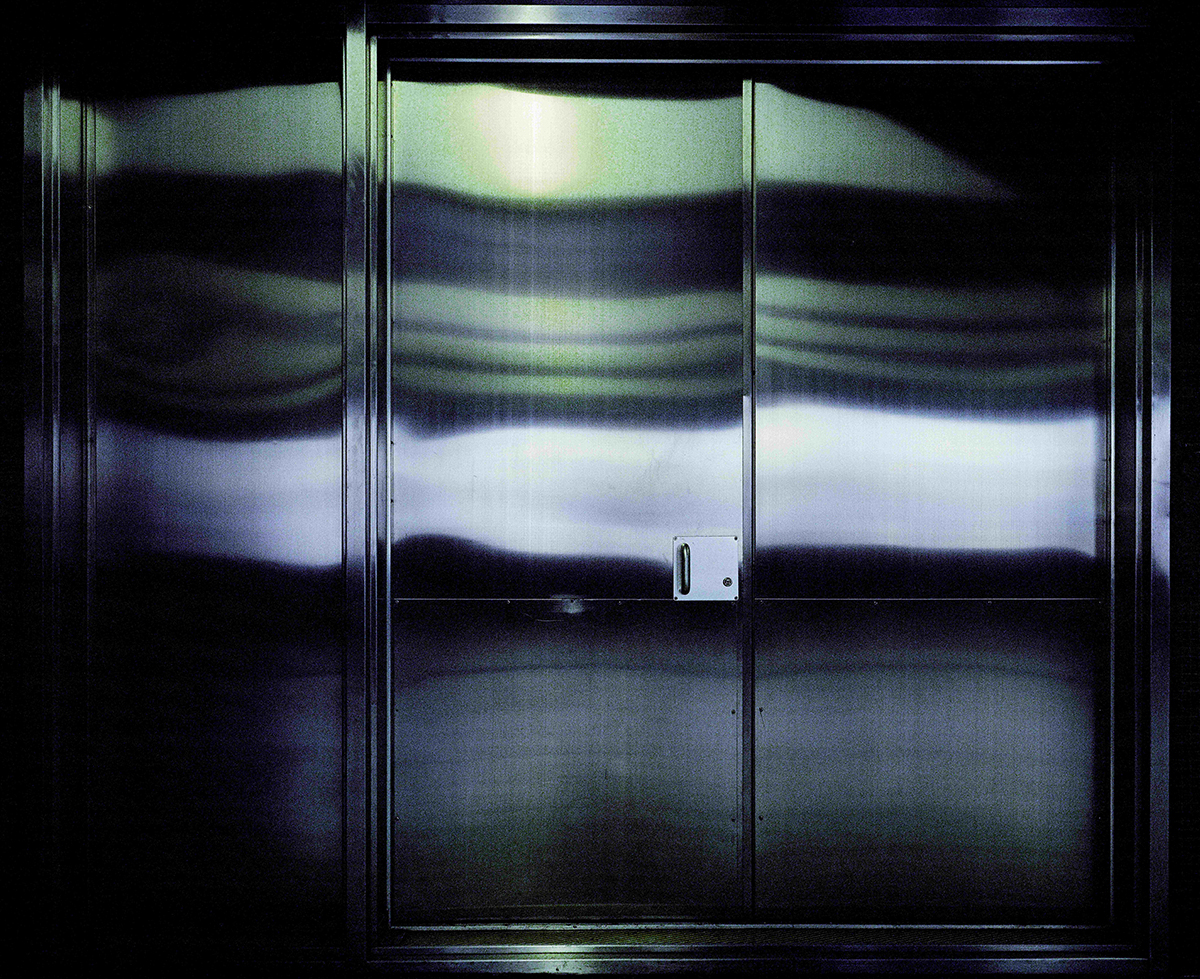

크리스토퍼 버튼

<미로>, 2021

크리스토퍼 버튼은 코로나 봉쇄 기간 일반인 출입이 금지된 홍콩 지하철의 텅 빈 복도를 촬영했다. 하루 종일 5백만 명이 북적이며 이용하는 평상시에는 건축 측면에서 거대한 환승 공간이 어떤 모습인지 알 길이 없었다. 모든 존재를 비워낸 이곳에는 반짝이는 색채와 영롱한 반사광, 고요하거나 빛나는 기운으로 둘러싸인 순수한 아름다움이 가득하다. 이곳에서 사진가의 고독은 한층 더 무겁기만 하다. 작가는 광활한 이 공간의 다채로운 반짝임, 무지갯빛 아롱거림, 기이한 후광을 모두 사진으로 포착했다. 친숙했던 장소는 “빛 자체가 주인공이 된” 불안하고도 부조리한 공간으로 바뀌었다.

홍콩의 네온 불빛이 사라지는 것을 다룬 크리스토퍼 버튼의 전작 <빛의 소멸Dying of the light>에서도 도시의 변화, 즉 네온사인으로 상징되던 도시적 삶의 방식이 사라지는 데 대한 우수에 찬 작가의 시선을 발견할 수 있다. 그의 작품은 “변화, 상실, 불확실한 미래가 주는 고통에 대한 개인적 성찰”이다. <어떤 꿈Some Dream>(2016)도 밀집한 도시 공간에 사는 사람들의 개인적 성찰의 순간들, 정신적 존재의 순간들을 재현하고 있다.

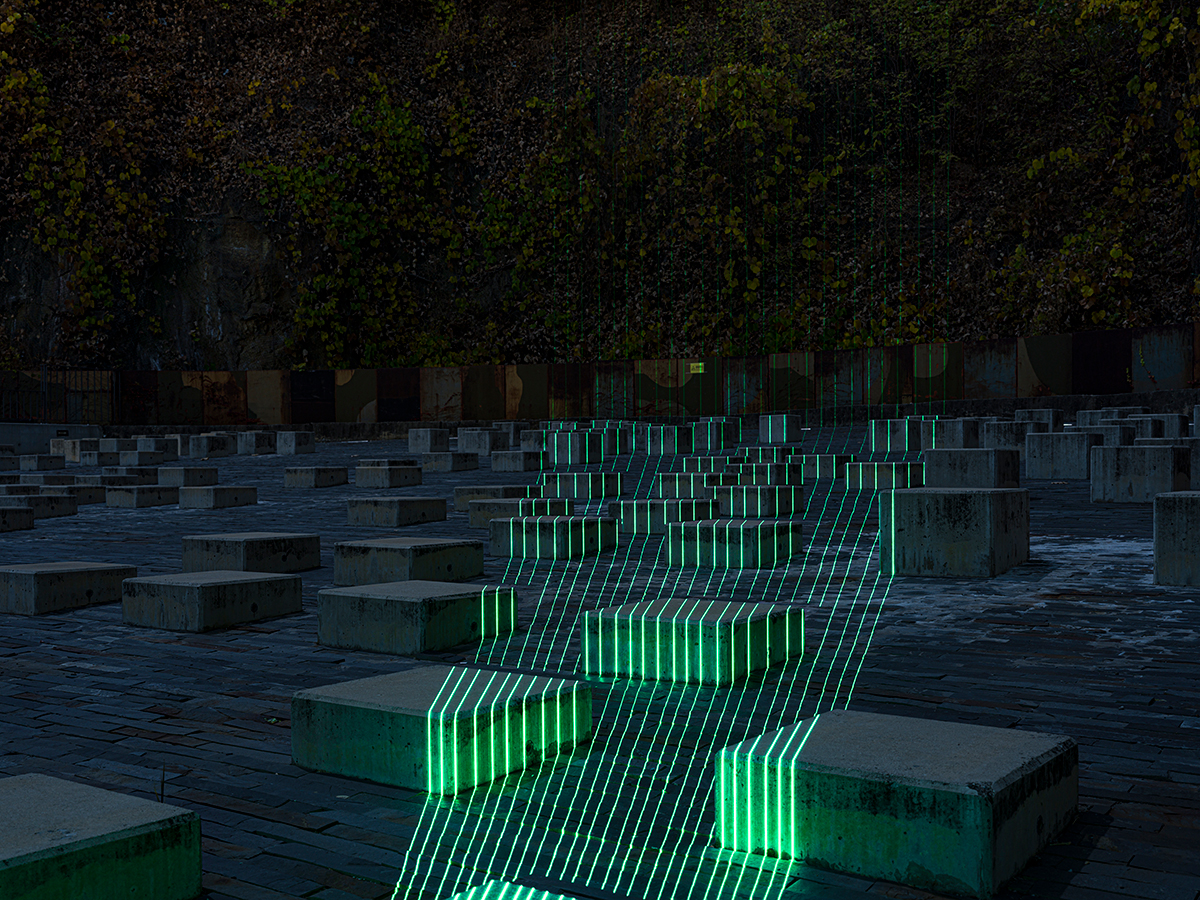

김태환

<포탈>, 2022

김태환의 <포탈> 연작은 라이다Lidar 기술을 활용하여 피사체에 투사된 레이저의 궤적을 기록한 사진이다. 라이다는 레이저를 발사하여 대상에서 빛이 반사되어 되돌아오는 시간을 측정하여 공간 정보를 분석하는 기술로 3차원 영상, 특히 자율주행차 분야에서 널리 활용된다. 작가는 야간에 직접 레이저를 발사하여 현실의 풍경에 무수한 초록 선을 남겨 놓는다. 카메라 셔터가 개방된 상태에서 누적된 빛은 피사체의 형상을 만들어 내고, 작가가 레이저로 ‘그린’ 무수한 선은 그 형상과 결합하여 기이한 모습으로 변모한다. 작가는 이 사진에서 현실과 가상은 중첩되어 있으며, 따라서 라이다 기술은 현실과 가상의 경계를 열어주는 문이라고 주장한다. 이 작품은 피사체를 장시간 비추고 있는 현실의 빛과 작가가 직접 레이저로 투사한 인공의 빛이 뒤섞여 만들어진 흥미로운 장면을 보여 준다. 상이한 두 종류의 빛이 현실과 가상이라는 서로 다른 세계를 하나의 장면으로 결합한 셈이다.

김규식

<진자운동 실험>, 2023

김규식의 <진자운동 실험> 연작은 인화지 위에 레이저가 달린 긴 막대를 회전시켜 진자운동의 궤적을 기록한 사진이다. 빛을 포착하는 사진의 독특한 힘을 글자 그대로 활용한 이 사진은 사진의 근원에 매우 근접해 있다. 이 작품은 “빛이 감광판에 유발한 효과를 고정한 것”이라는 사진의 정의를 이미지로 투영한다. 19세기 사진 발명 당시에 카메라 없이 감광판만으로 빛을 포착한 초기 사진(포토그램)처럼 김규식의 작품은 작가 노트에 쓴 글처럼 그야말로 ‘원초적’이다. “실험 연작 중 첫 프로젝트인 <진자운동 실험>은 가장 원초적인 형태의 사진을 보여 준다.” 인간의 통제에서 벗어나 아무런 의도 없이 무심하게 그려낸 자연스러운 궤적이 중첩되어 이루어진 형태는 매혹적이며 예상치 못한 미적 쾌감을 선사한다. 무수한 움직임을 통해 빛으로 그려낸 경이로운 이미지는 천체의 움직임, 혹은 우주가 생성되는 태초의 순간을 상징한다.

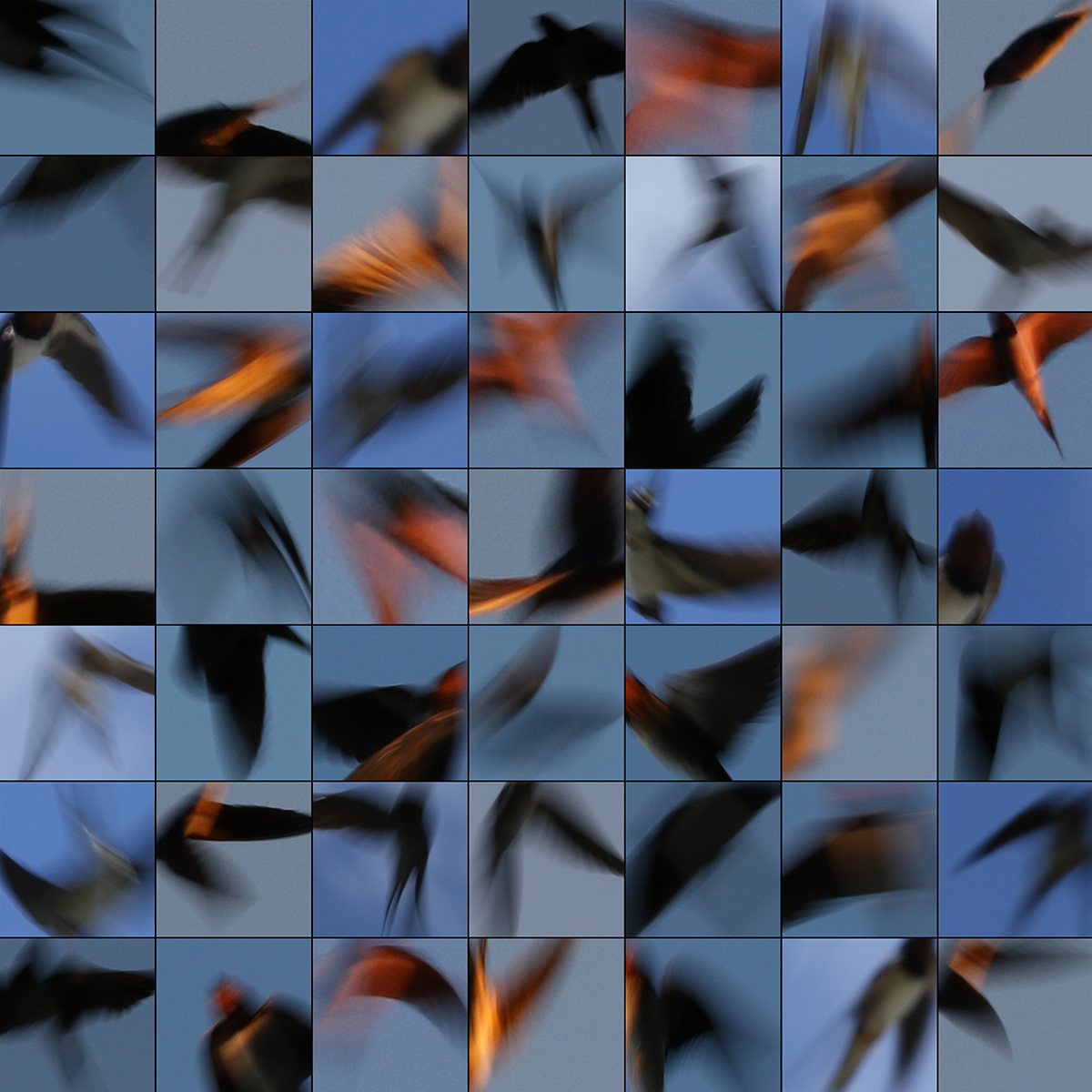

테리 와이펜박

<새>, 2016~2017

테리 와이펜박의 작품은 모두 꽃, 수풀, 나무 등 자연을 매우 가까이에서 주의 깊게 관찰한 결과다. <새> 연작은 작가가 펴낸 여러 권의 책 중 하나로 작가만의 스타일을 명확하게 보여 준다. 미국 워싱턴 D.C.의 새집으로 이사하며 뒤뜰에 나무와 꽃을 심은 작가는 10년이 지난 2016년, 그곳에 찾아오는 다양한 새들에 주목하게 되었다. 작가는 2년 동안 매일 새들을 관찰하고 사진에 담았다. 사진들의 독창성은 날고 있는 새에 초점을 맞춘 채, 새의 움직임을 말 그대로 정지시켜버리는 고속 셔터를 사용한 데서 온다. 평소 우리 눈에 보이는 새는 이런 모습이 아니기에 사진에 담긴 새의 모습은 식별하기 힘든 대상이 된다.

인간의 눈은 새가 나는 것을 보며 기쁨을 느낀다. 프랑스 철학자 가스통 바슐라르Gaston Bachelard는 “본질적으로 새의 비상이야말로 새의 아름다운 점이다.”라고 말한 바 있다. 그런데 와이펜박의 사진은 시각적 덫에 갇힌 채 움직이지 않는 새를 기이하고 놀라운 형태로 보여 준다. 사진은 새의 비행과 (너무 빨라서 육안으로 볼 수 없는) 날갯짓의 개념을 표현하지만, 그 개념은 작은 조각들로 나뉘어 있고, 이 조각들을 다시 이어 붙여도 연속적인 움직임을 재현할 수 없다. 새는 공기처럼 가벼운 자유로운 존재이며, 쉽게 붙잡기 어렵다. 고속 촬영은 역동적인 에너지를 뿜어내는 새의 내밀한 모습을 드러낸다. 활기차고 장난스럽고 경쾌한 삶을 보여 주는 이 사진들은 우리에게 경이로움과 감동을 안겨준다.

원 치앙 린

<삶의 순간들>, 2014~2018

원 치앙 린의 흑백사진은 마치 총구를 상대방에게 들이대듯이 대상과 밀착해서 접사 촬영한 결과물이다. 카메라를 총에 비유해 사진 찍는 행위를 영어로는 ‘슈팅shooting’이라고 표현한다. 작가는 “현실의 표면보다 더 깊은 내면의 경험”을 추구한다. <삶의 순간들>에서는 지극히 짧은 사진의 시간 흐름 속에서 “마치 잠시 쉬었다가 다시 날아가는 새”처럼 형태가 녹아내린다.

원 치앙 린의 사진들은 등장과 퇴장이 순식간에 이루어지듯 촬영하는 순간에는 더 이상 존재하지 않는다. 연작 중 하나인 <지상 세계의 균열Cracks in the earthly world>이라는 제목은 이런 인상과 맥이 닿아 있다. 사진의 순간은 시간의 덩어리에 생긴 균열과도 같다. <야생이 있는 곳Where the wild things are>에서 개나 고양이 같은 반려동물은 사진에 찍히는 순간 기형적이고 사나운 모습으로 변해 세상의 균형을 깨뜨린다.

배리 탈리스

<성스러운 물세례>, 2019

다큐멘터리 사진을 전문으로 하는 ‘거리의 사진가’ 배리 탈리스는 특히 이스라엘의 정교 의식에 대해 잘 알고 있다. 작가는 다양한 조명과 기술적 수단을 활용하여 자신만의 독특한 스타일로 제식의 특징인 역동성과 활력과 열정을 효과적으로 보여 준다. 그는 자연광이나 인공조명, 플래시를 사용한 장노출을 통해 흐릿한 영역과 선명하고 세밀한 사진적 요소를 결합해 놀라운 이미지를 만들어 낸다. “일상생활에 스며든 전통 방식을 탐구하는 것을 좋아한다.”라고 밝힌 작가의 목표는 특별한 순간의 강렬함과 의식의 영속성을 전달하는 것이다.

배리 탈리스는 피사체에 근접하여 무슨 일이든 늘 벌어지는 장면을 연속으로 촬영한다. 그리고 축제나 예식, 춤판에서 볼 수 있는 무질서, 사람들의 우연한 행동에서 비롯된 혼돈을 기꺼이 포착한다. 작가는 모습을 드러내지 않은 채 집단적 상황에서 주인공들을 포착하는 영민함도 갖췄다. “나는 평생을 투명 인간으로 살아온 사람이다.” 작가의 말이다.

스벤 야콥센

<순간들>, 2014~2022

특별할 게 없는데도 시선이 가는 사진들이 있다. 작은 행복감과 ‘보는’ 만족감, 사진가가 촬영하면서 누렸을 시각적 환희를 느끼게 해 주는 사진들이다. <순간들>이 바로 그런 사진이다. [〈순간들〉은 스벤 야콥센의 전 작품을 아우르는 제목이다.] 사진적 의미(찰나적 순간, 스냅숏)의 순간이면서, ‘함께’하는 기쁨으로 감각이 더 충만해지는 나눔의 순간이기도 하다. 사진가가 친구나 동반자들과 함께한 삶의 순간들은 서로를 알아보며 반기는 미소가 행복을 주듯, 사진을 바라보는 관객에게 말을 건네는 시각적 순간이 된다.

‘시간을 초월한 스냅숏’은 사진의 완벽함에서 나오지 않는다. 오히려 감각과 일시적 감정, 순간적으로 낯선 느낌을 주는 온갖 것을 예리하게 주시하는 지극히 단순한 태도로부터 탄생한다. 작가가 즐겨 다루는 젊은이들의 열정과 즐거움은 그의 스냅숏이 연상되는 제목의 다음의 책들에서도 계속해서 볼 수 있다. 『아름다운Schön』(니스, 2002), 『개인적 아이콘Personal Icons』(2018), 『새처럼Like Birds』(2021)

이고은

<사라지고 존재한다>, 2023

이고은의 <사라지고 존재한다>는 폭발을 통해 사물이 해체되는 순간을 포착한 사진 연작이다. 작가는 바니타스 정물화에 자주 등장하는 사물과 현대 미술을 오마주한 정물을 대상으로 폭파 장치를 설계한다. 순식간에 벌어지는 폭발의 순간을 포착하기 위해 수많은 전자장치와 고도의 기술을 동원했다. 초고속 셔터로도 잡아낼 수 없는 폭파의 순간은 다양한 첨단 전자회로와 제어장치를 설계함으로써 해결했다. 이 과정을 거쳐 촬영한 사진은 육안으로는 볼 수 없는 순간의 놀라운 이미지를 보여 준다. 화병, 꽃, 과일 혹은 다양한 플라스틱 물체의 파편이 폭발하면서 만들어 낸 예상치 못한 낯선 형상은 현실 속 카오스의 세계를 순식간에 열어준다. 이고은의 사진들은 19세기 말 고감도 필름이 등장하면서 부상한 고속 촬영의 세계에 21세기 기술을 접목하여 새로운 지평을 열고, 소멸의 순간을 포착함으로써 존재의 소중함을 일깨워준다.

안준

<더 템페스트>, 2020

안준의 <더 템페스트>는 팔당 댐에서 물이 방류되는 순간을 포착한 사진이다. 엄청난 양의 물이 댐의 좁은 수로로 방출되면서 생겨나는 물의 충돌과 역류, 폭발의 모습은 장관을 이룬다. 폭포수처럼 쏟아지는 물줄기는 서로 부딪쳐 공중으로 솟구치기도 하고 산산이 부서져 파편을 만들기도 하며 거센 파도나 소용돌이 형상으로 바뀌기도 한다. 이런 순간은 맨눈으로 포착할 수 없으며 작가도 셔터를 누를 때 어떤 이미지가 나올지 알지 못한다. 순간 포착은 인간의 육안과 지성이 지닌 한계를 극복하여 곧바로 사라져버리는 장면을 영속화할 수 있다. 시간은 항상 흘러가기에 자연의 시간에서 ‘멈춘 순간’은 존재하지 않는다. 사진의 신비하고 놀라운 힘은 시간을 정지시키고 영원히 보존할 수 있는 능력에 있다. 이 작품은 제목이 말해 주듯 ‘폭발하는 물’을 고속으로 포착한 사진 연작으로, 기계 장치의 순전한 결과물이며 회화나 문학 같은 다른 인간의 기술로는 복제할 수 없다.

곽범석

<밤바다>, 2012~2016

<밤바다> 연작은 ‘순간을 포착’하거나 ‘시간을 멈추는’ 사진의 기능을 활용한다. 작가는 캄캄한 밤바다로 나가 갯바위에 부딪히는 높은 파도의 다양한 형상을 번쩍이는 플래시로 순간 포착했다. 사진은 파도의 상징적인 의미(고난이나 용기 등)보다는 카메라와 피사체가 우연히 만들어 내는 표면적인 형상에 초점을 맞춘다. 작가 노트에서 곽범석은 “이 사진들은 의미보다는 사물에 대한 우연한 경험을 기록한다.”라고 쓴다. 작가는 사진의 주요 특징 중 하나가 ‘비예측성’이며, 이런 특성은 대상을 빠른 속도로 포착할 때 극대화된다고 말한다. “셔터를 누르는 순간에도 찰나에 불과한 역동적인 과정이 어떤 결과물을 낼지 예측할 수 없었다. 그러기에 촬영이 끝난 후에야 결과물을 확인할 때가 많았다.” 곽범석의 사진은 인간의 선입견과는 상관없이 자연(파도, 바위)과 사진 장치(셔터, 플래시)가 우연히 만나서 생겨난 의도하지 않은 이미지이다. 문학이나 회화로는 결코 표현할 수 없는 독특함을 지닌다.

마틴 뢰머스

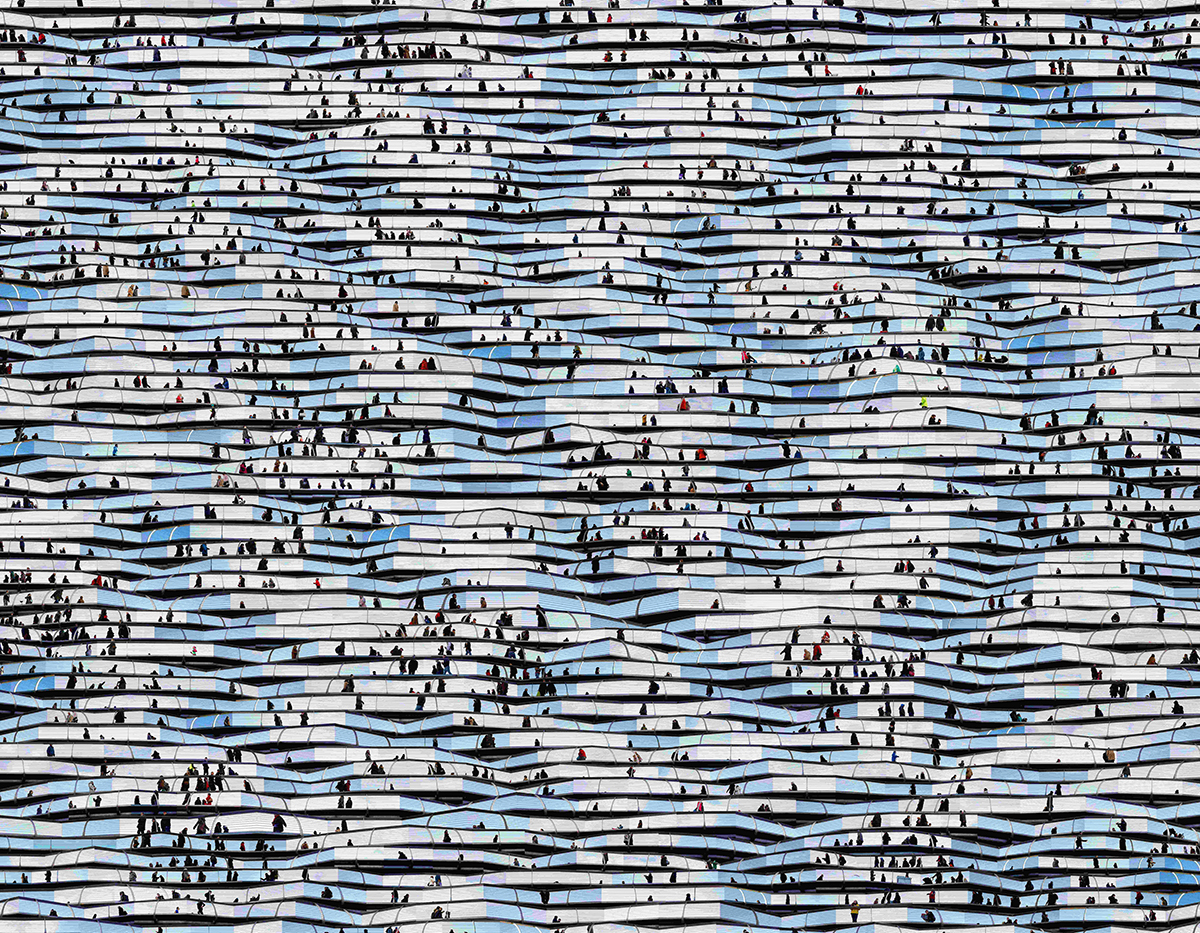

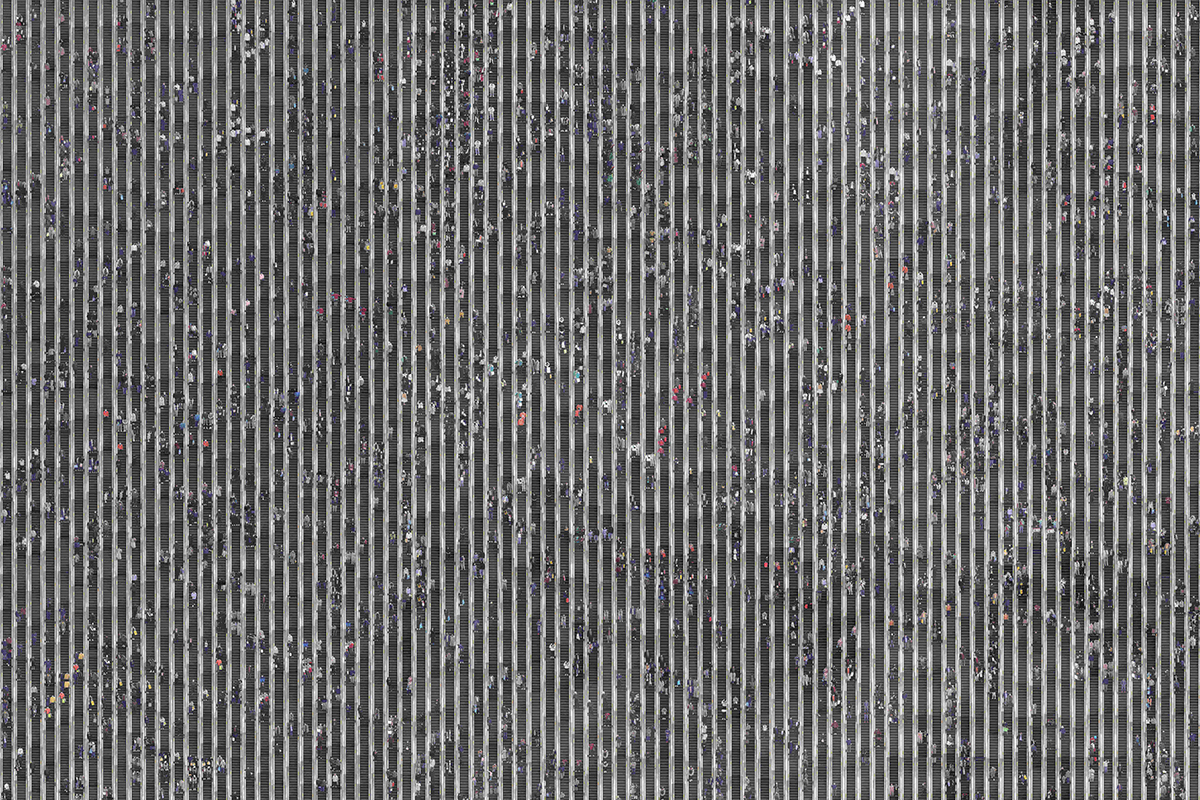

<메트로폴리스>, 뭄바이 2007년; 런던 2014년; 자카르타 2010; 도쿄 2013년

마틴 뢰머스는 수년 전부터 인도 뭄바이처럼 인구가 천만 명이 넘는 세계 주요 대도시의 혼란스러운 교통 상황에 매료당했다. 그의 목표는 겉으로 보이는 무질서의 인상과 그 속에서도 매 순간 만들어지는 균형을 합성 이미지로 포착하는 것이다. 그는 장노출이 가능한 아날로그 카메라를 들고 도심의 높은 지점에 올라가 관찰자 역할을 자처한다. 움직이는 피사체를 장시간 노출하여 촬영하면 움직이는 피사체는 실처럼 길게 이어진 흐릿한 용액의 형태로 나타난다. 그는 이렇게 형성된 순환하는 도시의 에너지를 기록한다. 보행자, 자동차, 버스, 기차의 윤곽은 사라지고 색상의 흐름으로 변모한다.

하지만 우리는 사진에 나타난 이러한 그래픽 효과와 포토-그래픽 효과 너머를 살펴볼 필요가 있다. 마틴 뢰머스는 베이징, 콜카타, 마닐라 등 22개의 대도시를 돌아다니며, 정적인 것과 동적인 것, 도시 생활에 필요한 고정 인프라와 온갖 종류의 움직임 사이에 존재하는 균형 혹은 대립을 포착했다. 그의 작품에는 생명체가 도시의 장애물에 적응하는 법, 반대편에 있는 구조물을 피해 유연한 흐름을 만들어 내는 법, 서로 부딪히지 않고 앞으로 나아가는 법, 속도를 조절하는 법 등 상호작용하는 형체들을 뛰어넘는 다양한 주제가 담겨 있다.

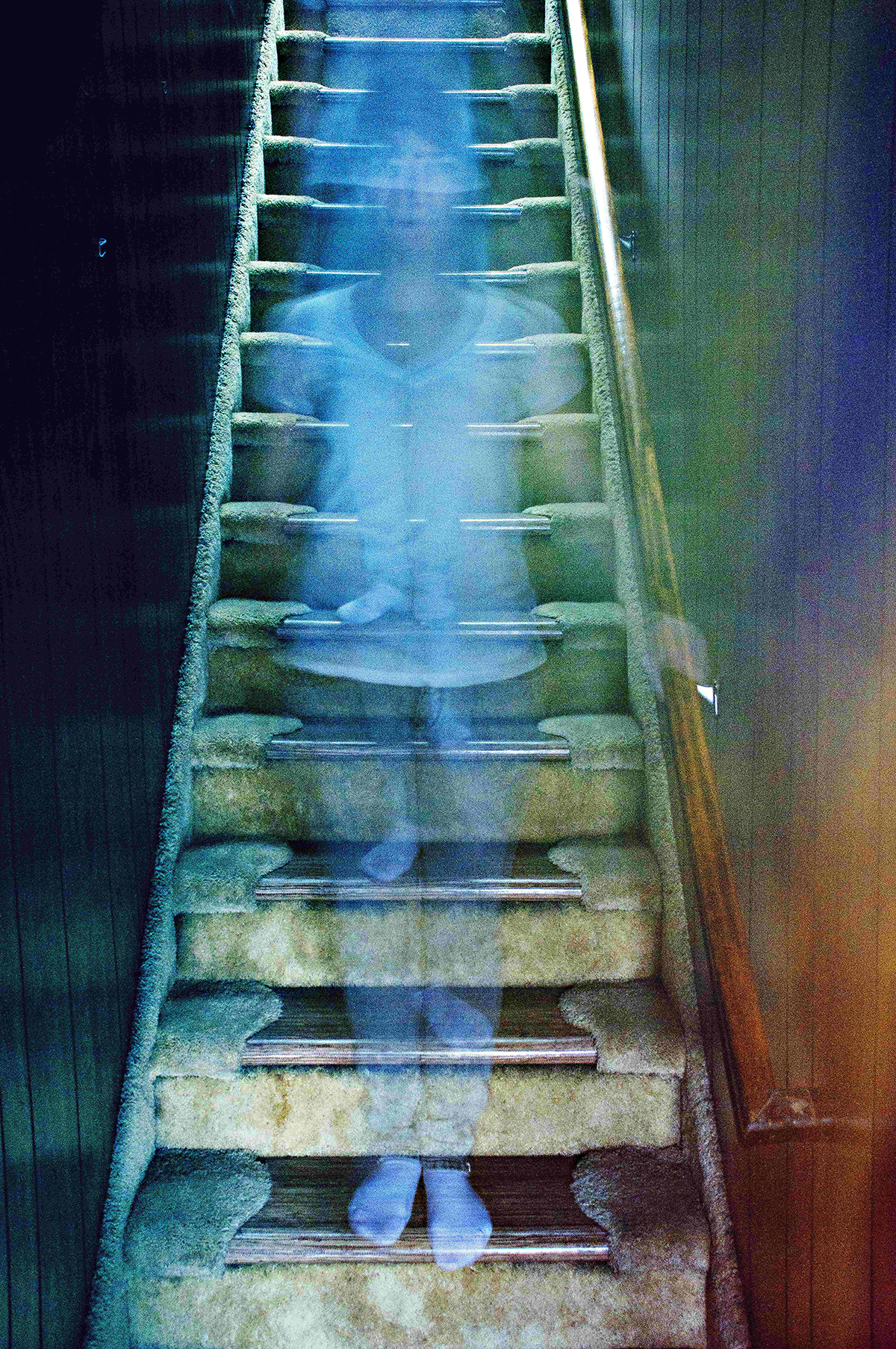

섀넌 태거트

<인물>, 2008~2013

사적 경험과 가족 내의 경험을 통해 심령술과 영매의 세계를 알게 된 섀넌 태거트는 이러한 믿음이 발전하고 전수되는 데 사진이 얼마나 중요한지를 깨닫는다. 작가는 19세기 심령술을 대중화시킨 눈속임, 환각 등을 가능케 한 방법과 기술을 사용한다. <인물Portraits> 연작에서는 움직임을 쫓는 빛의 흔적을 기록하고, 장노출 기법을 활용해 피사체의 심리에 부합하는 신비로운 분위기를 연출한다. “장시간 노출을 위해 셔터를 열고, 빛과 시간을 가지고 놀면서, 나는 그 순간의 심리적 진실에 한 걸음 더 가까워지는 나 자신을 발견했다.”

전시작이자 책으로 출판된 『강령회Séance』(2019)는 잘 알려진 강령술의 사례나 그 추종자들의 사진을 모은 역사적 연구이자 개인적 자료집이다. 한동안 강령술에 대한 연구를 진행했던 작가는 이렇게 말한다. “이런 현상을 카메라로 접근하는 게 이상하리만치 아주 적합하다는 것을 알게 되었다. ······ 사진을 이용해 ‘대체 무엇이 진짜인지’를 탐색하고자 한다.” “이러한 접근 방식은 사진이 가진 마술적 힘을 확인해 준다.”

요시키 하세

<데생(드로잉)> 연작, 2018~2020

<데생(드로잉)> 연작은 17세기부터 ‘그려지기’ 시작한 ‘풍경’이라는 개념의 역사에서 탄생했다. 풍경의 개념은 “우리의 자의식이 만들어 내는 자연에 대한 주관적 견해이며, 기분이나 감정, 마음 상태를 반영하는 것”이다. 요시키 하세는 사각 틀(프레임)에 색실을 촘촘하게 매달아 늘어뜨린 오브제를 자연의 풍경 안에 설치한다. 바람에 나부끼는 오브제는 흡사 흐릿한 구름이 떠 있는 것만 같다. 그림(혹은 사진)이라는 프레임 안에 자리 잡은 또 하나의 프레임은 현대의 예술적 의미에서 ‘설치미술과 퍼포먼스’가 되어 풍경에 대한 우리의 인식을 고양한다. 작가는 자연 안에서 자연에 대한 은유를 창조한다.

요시키 하세의 사진 작품은 자연에 개입하거나 오브제를 설치하여 풍경에 대한 자의식을 바꾸려는 의도를 담고 있다. <거대한 조각상Colossus>에서 작가는 “숲속이나 모래 위에 ‘인물들이 서 있는’ 장면을 연출”한다. 불완전한 조각상들은 “우리 인간이 이 행성에서 보여 주었던 행동이나 모습”을 띤다. <181°>는 지평선을 180°로 인식하는 인간의 사고에 무언가(1°)를 더한 것이다. “이 작품은 손으로 만든 기하학적 형태의 물체를 광활한 자연에 물리적으로 끼워 넣어 촬영한 사진 연작들로, 정의를 내리거나 파악하기 어려운 배경과 대비되는 인간의 창의성을 묘사한다.”

에두아르 타우펜바흐 / 바스티안 뿌르투

<푸른 하늘>, 2021

<푸른 하늘> 연작은 제비가 날아가는 모습을 찍은 것이다. 날렵한 검은 몸의 제비는 유럽에서는 멸종 위기 동물이다. 끊임없이 방향을 바꾸며 민첩하게 날아가는 이 새를 ‘잡기’ 위해 순간 포착이라는 덫을 사용했다. 하지만 사진에 남은 건 푸른 하늘뿐이다. 결국 작가는 하늘에 남겨진 미세한 검은 흔적들을 모으기 위해 이미지를 편집했다. 이 작품은 새의 세부 이미지들로 만든 몽타주인데, 흐린 윤곽 때문에 식별하기가 쉽지 않다. 추상에 가까운 이 형태들은 속도와 생동감과 자유를 시각적으로 한데 모아 표현하고 있다.

새가 하늘에 그린 가상의 선에 매료된 타우펜바흐와 뿌르투는 이 연작으로 스위스라이프Swiss Life 사社의 ‘Swiss Life 4 Hands’상을 수상했다. 두 사진가는 함께 활동하면서 〈푸른 하늘〉 연작 외에도 <디트리히 강박Obsession Dietrich> 연작을 발표하여 마를레네 디트리히의 사진들로 만들어 낸 매혹적인 형태들을 선보였고, 〈이마네오Imaneo〉에서는 튀니지 도자기의 기하학적 문양을 사진에 담았다. 몽타주를 사용한 <가장자리The Edges>는 “제자리를 맴도는” 듯한 섬세하고 풍성한 식물의 환상적인 미로를 창조했다.

카이론 듀옹

<경계선>, 2021

베트남 출신 작가 카이론 듀옹은 즐겁고 낙천적인 어린 시절과 고독하고 신중하며 책임감을 느끼는 성인기 사이의 경계를 보여 주고자 한다. 작가는 색종이를 오려 만든 ‘옷을 입은’ 인형을 마리오네트처럼 움직이게 하여 신체가 가볍고 우아하게 해체되는 듯한 시각적 효과를 유발한다. 이러한 몸의 해체는 “정체성의 상실, 삶의 의미, 자기 자신과 자연과의 연결”이라는 의식의 변화를 상징한다. 작가는 서양 사진술과 아시아 회화, 현실과 환상, 영성과 물질주의 등 짝을 이룬 두 쌍의 사이에 있는 다른 ‘경계들’도 소환한다. 동시에 매우 독창적인 색채를 통해 베트남 문화를 강하게 드러낸다.

탁월한 기술을 지녔고 섬세한 색채를 다루는 데 능숙한 카이론 듀옹은 베트남 전통에 뿌리를 두고 전통의 부흥을 목적으로 한 작품 세계를 추구한다. 그는 “민속과 전통 신앙이 내포된 신비로운 삶을 보여 주고” 그 안에 담긴 정서적 특성을 드러내고자 한다. 작가는 베트남 문화의 미적 상징인 여성용 전통 의상 ‘아오자이’에 대한 작업도 꾸준히 수행해 왔다. 아오자이는 실크 원피스와 바지로 이루어진 베트남의 전통 여성 의상이다. (<아오자이의 초상Portraits of Áo Dài>). 우아한 몸짓, 가벼운 천, 영롱한 빛을 표현하는 흐릿하고도 독특한 윤곽선에서 작품의 독창성과 신비로움이 느껴진다.

유장우

<불만 연구>, 2018

유장우의 <불만 연구>는 장노출 기법을 통해 인간의 손동작을 빛의 궤적으로 전환한 사진이다. 작가는 다양한 직종에 종사하는 노동자들의 손목에 형광 띠를 매단 후 자신의 불만을 이야기하도록 했다. 그 과정에서 발생하는 손동작은 형광 띠가 발산한 빛의 궤적으로 남는다. 이 작업은 20세기 초, 길브레스Frank Gilbreth의 <동작 연구Motion Study>에서 모티브와 방법론을 끌어왔다. 길브레스는 노동의 효율성을 높이기 위해 노동자의 동작을 연구한 인물이다. 격자무늬 배경에서 노동자는 손목에 형광 띠를 부착한 채 노동을 수행하고, 형광 띠가 발산하는 빛은 노동자의 움직임을 빛의 궤적, 즉 선으로 남겨 놓는다. 그렇게 ‘기록된’ 선은 격자의 좌표에서 동작의 방향과 범위 등을 알려준다. 길브레스의 선행 연구에서 영감을 받은 <불만 연구>는 인간의 심리 상태를 장노출로 시각화하려는 흥미로운 시도다. 노동자의 불만과 빛으로 기록된 움직임에 직접적인 상관관계는 없으나 작품이 보여 주는 어지럽고 무질서한 선들은 복잡한 인간의 마음을 잘 보여 준다.

이리나 웨르닝

<백 투 더 퓨처>, 2011~2012

이리나 웨르닝은 2011년에 시작한 <백 투 더 퓨처> 연작에서 가족사진의 핵심을 파고들어, 사진의 고유한 힘, 즉 ‘동일한 조건’으로 다른 시간대에 촬영을 반복할 수 있다는 가능성을 구체적으로 보여 준다. 작가는 가족 앨범에 보관되어 있던 10년 혹은 30년이 지난 어린 시절 사진을 꺼내 들고, 사진 속 인물을 참여시켜 옛 사진과 똑같은 사진을 새로 촬영한다. 인물은 모두 같은 장소, 같은 상황에서 같은 포즈, 같은 옷, 같은 액세서리를 하고 있다. 불가능해 보이기만 했던 과거 재연 작업은 때로는 웃기기도 하고 때로는 불편하기도 하며 때로는 재미와 불편을 동시에 주기도 한다. 이 사진들은 인간적인 감정들을 훈훈하게 돌아보게 해 주지만, 그와 동시에 지나간 현실을 선명하게 드러낸다.

아르헨티나의 예술가 이리나 웨르닝은 얼핏 사소해 보여도 지속적인 조사의 대상이 될 법한 사회 문제에 관심을 두며, 그 문제와 관련된 사람들의 고통에 깊이 공감한다. 이는 작가가 선택한 다양하고 의미 있는 ‘비포’ 사진만 봐도 알 수 있다. 두폭화diptych가 연상되는 <비포 애프터>는 옛 감정과 추억을 되살리고, 말할 것도 없이 가족과 친구들을 더 가깝게 만들어 준다. 세월이 흘러 인물들의 모습은 달라졌으나 새로 찍은 사진 속에서 그들은 다소 익살맞게 보인다. 우리는 오직 사진을 통해서만이 신나게 놀고 깡충거리고 즐겁게 웃던 어린 시절의 자신을 만날 수 있다.

바바라 아이웬스

<7AM/7PM>, 2013

바바라 아이웬스는 사적 경계를 허무는 작업을 하고자 지인들과 이 연작을 진행했다. 작가는 “하루 중 유일하게 그 어떤 보호막도 쓰지 않는 순간”인 잠에서 막 깨어난 오전 7시에 지인들의 초상 사진을 찍는다. 작가는 지인의 집으로 가거나 자기 집에서 자고 가라고 지인을 초대한다. 그러고는 “그가 자기 얼굴이나 몸을 통제하기 전”, 채 몇 분이 안 되는 “취약한 순간”을 사진에 담았다. 아침과는 달리 저녁(7시)에 촬영한 사진은 개인의 통제력이 되살아나고 자연스러운 모습은 사라지며 같은 사람이라고 생각하기 어려울 만큼 달라진 인물을 보여 준다. 아침 7시와 저녁 7시에 찍은 두 사진 중 어느 쪽이 그 사람의 진짜 모습일까?

작가는 이미 <우리 집 길모퉁이Au coin de ma rue>에서 진정성 있는 마음으로 타인의 내밀한 삶에 들어가, 타인과 유지하던 일상적인 중립적 관계를 넘어서는 시도를 보여 줬다. 진심, 친밀함, 진정성, 그리고 인간의 나약함은 작가의 작품에서 반복되는 주제이며, ‘행복을 수련’하듯 편안하게 욕조 안에 나신을 담근 모습을 찍은 <목욕Bath>에서도 이런 주제들에 접근한다. 근작 <카탈로그Katalog>는 자신을 둘러싼 모든 물건을 가감 없이 꺼내어 사진으로 기록한 작업이다. 이 작업에서 작가는 모두 벗어 던진 알몸이 아니라 오히려 넘쳐나는 물건들로 자기 자신을 드러낸다.

피포 응우옌-두이

<호텔 창문>, 2016-2019

피포 응우옌-두이는 미국에서 정치적 난민 지위를 얻은 후 베트남 호찌민으로 향했다. 여기서 넉 달을 머물며 “베트남계 미국인으로 호텔 창문을 통해 베트남을 연구하는 아이러니한 작업”을 단행했다. 그는 복잡한 시장 한복판, 조용하지만 사람이 많이 다니는 길에 있는 건물 2층에서 아침부터 밤까지 거리에서 일어나는 모든 일을 빠짐없이 사진으로 기록했다. “이때 카메라는 주관적 시선의 도구가 아니라 사실 기록의 장치였다.” “외부의 관점에서 이해하려는 희망으로 ‘나 자신’의 문화를 측량할 때” 작가가 사용하는 방식과는 완전히 달라진 기법이다. 삼각대에 고정해 창밖을 향한 카메라는 공정한 관찰자가 된다. 이따금 바람에 날리는 커튼이 무언가를 숨기거나 드러내기도 한다.

미국과 베트남에서 제작한 피포 응우옌-두이의 초기 작품은 민족주의를 은유하는 풍경의 개념에 초점을 맞췄다. (〈에덴의 동쪽East of Eden〉 연작) 더 정확히 말하자면, 이 작품은 작가가 베트남으로 돌아온 후, 전쟁의 상처를 피해자들에게 보여 주기 위해 방탕한 인물들을 기묘하게 배치하고 연출하여 제작한 것이다. <정원The Garden)>(2004~2011) 연작은 버려진 유리 온실 안의 정원을 고고학자처럼 세밀하게 관찰하여 계절이 바뀜에 따라 식물이 시들고 자라며 제 권리를 되찾는 모습을 보여 준다. 에덴동산의 또 다른 형태이나 쇠락하고 더럽혀진 정원이다.

하야히사 토미야스

, 2012~2016

사진가는 독일 라이프치히의 학생 기숙사 창문에서 놀이터 탁구대를 자주 내려다본다. 그런데 계속 보다 보니 탁구대는 원래의 기능으로 사용되는 법이 거의 없고, 사소하거나 유익하거나 기발한 방식으로 완전히 다르게 사용되고 있다. 하야히사 토미야스는 5년 동안 사람들의 탁구대 사용 방식을 사진으로 기록한다. 계절이 바뀌고 사람들과 동물들이 지나다닌다. 탁구대는 개인이 의도한 것 중 가장 모순된 의도들이 모이는 자리가 되고, 사회적 관계를 형성하거나 환상 또는 고독이 표출되는 장소가 된다. 굳이 상상력을 발휘할 필요도 없이 작업 시나리오는 저절로 쓰인다. 작가는 탁구대를 꾸준히 촬영하여 우리가 이러한 순간들을 차례로 경험하고 한 이야기에서 다른 이야기로 넘어갈 수 있게 해 준다.

고정된 조건에서 촬영을 반복하는 것은 하야히사 토미야스의 여러 연작을 특징짓는 독창적인 방식이다. 작가는 여우의 행동이나(<여우Fuchs>), 전깃줄에 앉아 있는 새(<리니Linie>), 주차 중인 같은 색 자동차들(<실버Silver>), 땅바닥에 우연히 새겨진 문양(

롱후이 천

<두 개의 자화상>, 2019~2021

상하이에서 활동하는 롱후이 천은 미국 예일대학교에서의 생활, 특히 코로나 팬데믹 동안의 생활을 보여 준다. 작가는 엽서 형식의 짧은 글과 함께, 자신의 일상생활을 담은 두폭화 사진으로 적응의 어려움, 고민거리, 그리움 등을 토로한다. 나란히 배치된 두 개의 사진은 작가의 얼굴과 그 순간 자신이 본 것을 병치시킨 숏/리버스숏의 이중주를 구성한다. 비포와 애프터 사이의 짧은 시간 간격은 전면 촬영과 후면 촬영이라는 카메라 시점의 반전과 겹친다. 왼쪽의 다양한 표정은 오른쪽의 이미지와 연결되면서 의미를 띄게 된다.

롱후이 천은 사진이 독자적인 예술 언어로 인정받도록 애써 왔다. 그는 중국 도시화의 문제와 그 문제가 젊은 세대에 미치는 영향을 다루었다. <얼어붙은 땅Freezing Land>(2016~2019, 2020년 책으로 출간)은 쇠퇴한 산업과 혹독한 기후에 시달리는 중국 북동부 지역의 젊은이들이 어떤 고민을 안고 사는지 보여 준다. 청년들이 풀어 놓는 이야기, 그들의 꿈과 불안 속에는 고통스러운 질문이 배어 있다. “남을 것인가, 떠날 것인가?”

소랍 후라

<인도>, 2007

획기적 기술인가 사진 유머인가 아니면 ‘말장난’ 같은 이미지 ‘유희’인가? 어쨌든 소랍 후라의 놀라운 사진은 사진 촬영 과정의 시간성과 촬영 순간에 대해 유창하게 설명한다. 그는 35mm 필름을 이용해 지나가는 개를 앞부분과 뒷부분으로 나눠 두 번 찍는다. (35번, 36번 사진) 그 과정에서 시간의 흐름이 멈춘다. 그게 전부다! 개가 멈춰 있는 것처럼 보이는 상황에서, 사람들은 연속된 두 순간 혹은 두 행위를 어떻게 이해할까?

사진가이자 영화 제작자인 소랍 후라를 그 자신의 편력, 인도 역사, 국제적 활동과 별개로 설명할 수는 없다. 그는 자신의 영화, 사진, 전시회 등 모든 창작물의 관련 당사자이기도 하며, 이 모든 것의 기저에는 “자신을 대화의 장으로 인식하는 과정”이 있다. “나는 일기를 쓰듯 1인칭 시점으로 작업한다. 나는 내가 시작하고자 하는 대화 속에서 자리를 잡으려 애쓰며, 혹시라도 나를 밀어내려는 사람들에게 더 쉽게 다가갈 수 있도록 ‘나 자신’을 대화의 풍경처럼 만들려고 노력한다.”

아른 스벤슨

<이웃들>, 2012

아른 스벤슨은 자신이 살고 있는 뉴욕의 아파트 건너편에 새 건물이 들어서자 망원렌즈를 이용해 그 건물의 창문을 카메라에 담았다. 작가는 몸을 숨기고 작업했지만, 너무 사적인 장면은 절대로 찍지 않았다. 오히려 작가의 이미지는 중립적이며, 주민의 존재는 최소한으로만 나와서 식별하기도 힘들었다. 예를 들어 얼굴은 나오지 않고 팔다리나 등만 나오는 식인데, 이는 익명성을 띤 보편성을 나타낸다고 할 수 있다. 사진에는 매우 인간적인 부주의한 태도도 보이고, 사색하는 인간의 본성을 보여 주는 사소하지만 섬세한 행동도 눈에 띈다. 아른 스벤슨 작품의 힘은 프레임에 있다. 사진기의 프레임(세상을 향한 창)은 사진 속 창문의 프레임과 겹치고 창문의 프레임은 배경을 구성하는 철제 수직 막대로 분할된다. 프레임은 관객에게 봐야 할 ‘주제’의 범위를 정해 준다. 이는 마치 집필은 중단되었지만 어떤 해석이든 가능한 이야기의 서문과도 같다.

이 작품 연작이 보여 주는 ‘장면scene’은 타인에 대한 존중심을 바탕으로 하지만 그럼에도 불구하고 아른 스벤슨은 ‘사생활 침해’로 비판받았다. 반면에 포토저널리즘 분야에서 난넨상Nannen Prize을 수상하며 지지를 받기도 했다. 사실 그의 작품의 주요 특징은 절제미이다. 펜데믹 기간 동안 거의 텅 빈 거리를 지나다니는 몇 안 되는 행인들을 자신의 스튜디오에서 바라보며 한 명 한 명 프레임에 담아 촬영한 작품들인 <육체 노동자들The Workers>과 <아름다운 날A beautiful day>(2020)은 이런 절제미를 잘 보여 준다. 작가의 목표는 언제나 한결같다. 그 목표는 “사람들의 경이로움과 신비, 그리고 아름다움을 드러내기 위해” 누구나 자기만의 생각 속에서 살아가며, 눈에 보이는 것 안에 내면의 정체성이 감춰져 있음을 보여 주는 것이다.

조이 그레고리

<신데렐라 투어 유럽>, 1998~2001

카리브 제도 출신의 부모님을 둔 영국의 사진가 조이 그레고리는 카리브해를 여행하던 중 그 지역에서 회자되던 유럽의 신화를 알게 되었다. <신데렐라 투어 유럽Cinderella Tours Europe> 연작은 신데렐라의 소중한 구두로 대표되는 신데렐라 동화를 통해 신화라는 상상의 세계에 형태를 입한 작품이다. “몽상가는 신데렐라 이야기를 몸에 두른 채 황금 구두로 변신하여 유럽의 여러 명소를 돌아다닌다. 욕망의 ‘그랜드 투어’를 하는 구두는 친숙한 관광 명소 앞에서 관광 사진 스타일로 사진에 찍힌다.” 관광 명소에 배치한 구두에서 대중 관광 문화에 대한 비판적 시각을 엿볼 수 있다.

조이 그레고리는 작품을 통해 식민지 문제, 인종 및 성 정체성 문제 그리고 대중의 상상력 속에서 이런 문제들이 어떤 식으로 연결되어 있는지에 대한 자신의 입장을 내보인다. 또한 연인끼리 꽃으로 비밀 메시지를 주고받던 빅토리아 시대의 관행에 착안한 작가는 <꽃의 언어Language of Flowers>(1992~)에서 숨겨진 꽃말의 메시지들을 청사진cyanotype 기법으로 촬영한 식물 표본 형태로 명확히 드러낸다. 흑인 여성의 지위에도 관심이 많은 작가는 <간호사 벨을 따라서Alongside Matron Bell>(2020)에서 카리브 제도 출신의 간호사들이 영국 의료계에서 보여 준 역할을 재조명한다.

존 유이

<해변의 사람들>, 2018~2019

몸을 주제로 한 존 유이 작품들의 전주곡이라 할 <해변의 사람들>은 우연히 탄생한 작품이다. 작가가 해변에서 카메라를 적절한 위치에 놓자 가까이 있는 몸의 일부와 멀리 흩어져 있는 사람들이 동일 선상에 놓이게 된다. 얼굴, 입술, 가슴, 엉덩이 같은 관능적인 신체 부위가 다른 세상에 속해 있는 것 같은 무료하고 무심한 젊은이들의 실루엣과 갑자기 적나라하게 겹친다. 시점의 효과로 인해, 조너선 스위프트의 『걸리버 여행기』에서 거인 걸리버의 몸 위로 기어오르는 릴리퍼트인들처럼 젊은이들이 여성의 불균형한 신체를 기어오르는 것처럼 보인다. 이는 마치 실재하는 신체의 관능미와 소셜미디어의 허망한 유혹이 경쟁하는 듯한 장면이다.

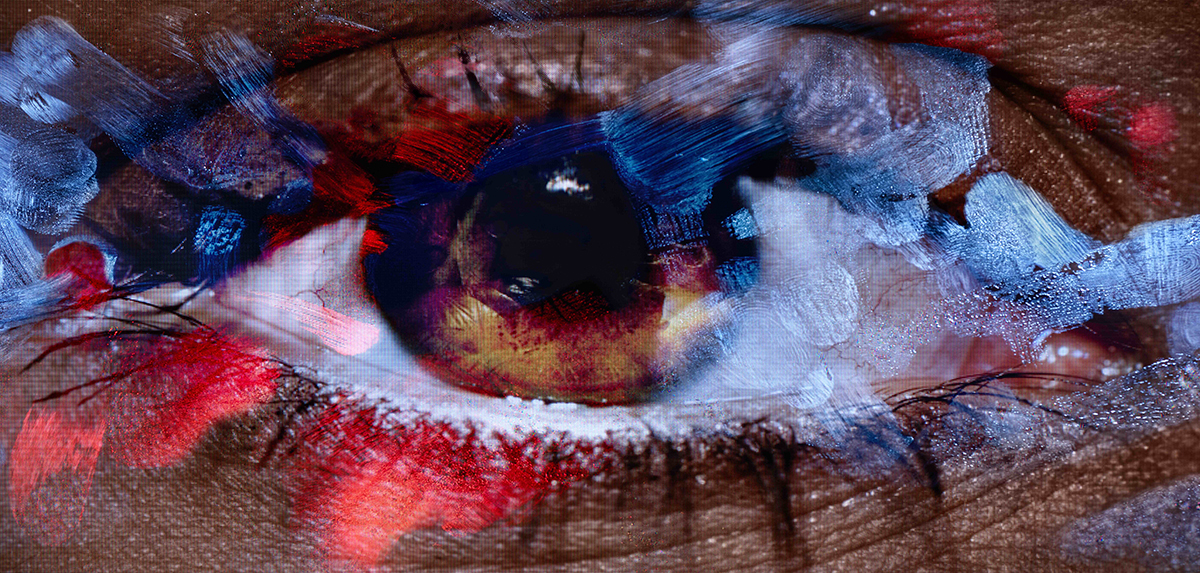

사춘기 때 존 유이는 사람마다 조금씩 차이가 난다는 사실의 중요성과 의미를 발견했다. 그 이후로 얼굴과 몸의 관능적이고 표현적인 부분에 대한 깊은 관심을 보여 왔다. 대만과 뉴욕의 패션계에서 작업한 그는 자신의 몸에 반영구적인 문신 등 다양한 연출을 시도하고, 소셜미디어나 현대 소비문화에 나타난 여성의 이미지를 부각했다. 존 유이는 주로 남성 사진가들이 찍고 있는 패션 사진의 전형적 스타일을 전복시킴으로써 비판적 시각을 표현한다.

아사코 나라하시

<물속에서 절반은 잠들고 절반은 깨어 있는>, 2001~2009

아사코 나라하시는 바닷가에서 35mm 방수 카메라로 사진을 찍다가 예기치 않은 이미지들을 발견했다. 이러한 경험은 정확한 체계를 갖춘 작업으로 이어진다. 예측할 수 없이 밀려오는 파도의 높이에서 뷰파인더를 보지 않고 찍은 사진들은 자유로운 시각을 선사하고, 인간의 시지각 체계와는 완전히 다른 세계를 보여 준다. 작가의 말에 따르면, 관객은 “해달이나 바다표범의 시점”을 취하면서 물속에 있는 행복감과 함께 익숙한 세계와 분리되는 두려움을 동시에 느끼는 어린아이가 된다. 육지에 남아 있는 몇 안 되는 물건들이 오히려 낯설게 느껴진다.

나라하시의 작품은 육지에서 사진을 찍을 때도 풍경의 개념을 탐색한다. 그에게 시점의 ‘거리’는 지형적일 뿐 아니라 정신적이기도 하다. <더 가까이, 더 멀리Coming Closer and Getting Further Away>(2009)는 이러한 주제를 다룬 연작인데 책으로도 출간되었다. 일본의 새로운 사진 예술을 알리는 데도 적극 참여해 1990년에는 자신의 갤러리 03 FOTOS를 열었고 프랑스어로 ‘손’을 뜻하는 제목의 사진 잡지 <멩Main>(1996~2000)을 펴내기도 했다.

안준

<자화상>, 2011

안준의 <자화상> 연작은 고층 건물에서 하이앵글과 로우앵글을 활용하여 자기 자신을 촬영한 작품이다. 작가는 셀프타이머를 설치한 후 짧은 시간 동안 고층 건물의 꼭대기에서 위태로운 동작을 취한 자신의 모습을 찍는다. 이 사진을 보면 현기증이 날 만큼 아찔한 시각적 충격에 휩싸인다. 건물 꼭대기에 있는 카메라가 깎아지르는 고층 건물과 그 아래의 지상을 수직 시점으로 보여 주기 때문이다. 인간이 사물을 보는 가장 보편적인 시점은 눈높이에서 바라보는 수평 시점이다. 카메라는 이 ‘보편적인’ 시점에서 벗어나 다른 방식으로 세계를 볼 수 있는 다양한 시점을 제공한다. 극단적인 하이앵글과 로우앵글이 그 예다. 같은 대상을 다른 시점에서 볼 때 이른바 ‘뉴 비전’이 열린다. 지상에 사는 인간이 창공을 비행하는 새의 시점에서 본다는 것은 놀라운 시각적 경험이다. 안준의 작품은 작가의 ‘위태로운’ 퍼포먼스와 함께 수직 시점이 유발하는 충격적인 시각 경험의 세계로 우리를 인도한다.

심규동

<고시텔>, 2017

심규동의 <고시텔> 연작은 한국의 독특한 주거 형태인 고시텔을 위에서 수직으로 촬영한 사진이다. 이 작품은 고시텔의 규격화된 공간을 하나의 유형type으로 설정하고 여러 개별 공간을 모아 연작의 형태로 제시한다. 각각의 사진은 공간의 주인인 거주자가 살아가는 다양한 풍경을 담고 있다. 작가는 부감 촬영이라는 독특한 카메라 시점을 채택하여 협소한 공간의 전체 모습을 카메라에 담는다. 이러한 시점이 보여 주는 장면은 파격적이며 거의 전지적 시점에 가깝다. 모든 주거 환경을 한눈에 파악할 수 있으며, 거주자의 일상도 낱낱이 확인할 수 있다. 카메라의 부감 시점은 사진 역사에서 인간의 수평적 시각을 비틀어 새로운 가시성을 열어주는 수단이었다. 심규동의 수직 시점은 수평 시점에 기반한 인간의 시점과 회화의 시점에서 멀리 벗어나 있다. 이 때문에 그의 사진은 인간의 눈이 쉽게 체험할 수 없는 이미지이며 회화의 역사에서도 찾아보기 힘든 이미지이다.

조이 그레고리

<인형>, 2008

<인형>은 바비 인형의 이미지를 통해 미디어와 광고에서 소비되는 매력적인 여성의 기준에 이의를 제기한다. “‘금발 미녀’는 현대의 문화나 시류로부터 아무런 영향도 받지 않은 채 환상의 세계에 머물러 있다. 한여름의 태양 빛, 백치미, 장식 효과, 재밋거리로 인식되는 금발 미녀는 욕망으로 가득한 사람들의 롤 모델이자 가면이다." 클로즈업을 통한 의도적인 흐릿함은 인형에 익명성과 보편성을 부여하면서 ‘유혹적인 매력’의 기준과 표현 방식을 비판한다. 갑작스레 클로즈업된 이상적 아름다움은 우스꽝스러운 모습으로 변하고, 과장되고 허영 가득한 고정관념을 드러낸다.

카리브 제도 출신의 영국 작가 조이 그레고리는 개인 작업과 그룹전을 통해 여성에 대한 고정관념, 특히 유럽 사회에서 흑인 여성이 갖는 지위와 그들이 인정받지 못하는 현실을 체계적으로 비판한다. <여자애들 것Girl Thing>(2002~2005)에서는 “물건을 노골적으로 ‘여성성’과 결합해 설명함으로써 성차별 인식이 형성되는 과정을 탐색한다.” 작가는 2017년 베네치아 비엔날레의 ‘디아스포라 파빌리온Diaspora Pavillion’에 참여했으며, 현재 ‘1980~1990년대 영국의 흑인 여성 사진가’ 프로젝트에도 함께하고 있다.

이자벨 샤퓌

<살아 있는 것, 몸의 제전>, 2015~2022

이자벨 샤퓌의 작업은 사진을 매개로 한 예술과 치료라는 두 개의 창작 동기를 갖는다. <살아 있는 것> 연작 중 <클로즈업한 나체close-up nudes>는 인물의 정체성을 구성하는 피부를 보여 준다. 프레데릭(35세)을 찍은 이미지에는 남성의 머리카락이 극대화된 상태로 나타난다. 두피 위에 두꺼운 층을 형성하는 모발은 남성성의 지표이며, 특히 체온과 손길, 심지어 내면의 감정에도 민감하게 반응한다. 프레데릭은 “세상과 나를 분리하는 이 털 덕분에 나는 세상을 이해할 수 있게 되고, 동시에 이 털은 세상으로부터 나를 보호해 준다.”라고 쓴다. 몸과 대비되는 동물의 털은 ‘생동감 넘치는 질감’을 가지고 있으며, 인간과 동일한 감각으로 연결된 생명의 형태를 보여 준다.

<살아 있는 것, 몸의 제전> 연작에서 작가는 “몸짓 언어는 내면의 모습을 겉으로 표현한다.”라고 확신하며 치료사로 활동한 경험을 공유한다. 사진에 찍힌 각 사람은 자신의 몸과 그것이 주는 긍정적이거나 부정적인 감각을 받아들이는 글을 쓴다. 고전적인 ‘누드 사진’의 범주에서 벗어난 이자벨 샤퓌의 작품은 육체를 넘어 정신적, 정서적 차원에 도달하는 “개인 탐구를 위한 도구”이다. 여기서 클로즈업 사진은 거친 접근 방식이 아닌 “몸과 몸의 은밀한 언어”를 드러내는 수단이 된다.

에릭 프와트뱅

<레몬을 넣어 드세요>, 2019

특이한 주제의 이 연작은 예술가이자 사진가인 에릭 프와트뱅과 프랑스 최고의 미식 레스토랑(프랑스 우슈Ouches의 식당 ‘트루아그로Troisgros’) 셰프와의 우정에서 탄생했다. 작가는 기존의 ‘요리책’ 사진에 대한 접근 방식을 거꾸로 적용한다. 홀에서 다시 주방으로 돌아오는 음식 접시를 촬영하여 먹는 사람의 몸짓과 남겨진 음식만을 사진에 담는 것이다. 접시에는 손님들이 먹은 음식과 그 요리의 이름에 대한 기억이 남아 있다. 시식의 기억, 즐거움의 흔적, 매우 공들인 요리의 미미한 잔재가 한데 모인다.

사진으로 구현한 일종의 ‘액션페인팅’이자 ‘퍼포먼스’의 흔적이며, 재능과 즐거움을 ‘음화처럼 반대로’ 찍어 낸 작품이라고 할 수 있다. 자세한 요리법은 이들 사진을 엮은 책에 들어 있다. 시골 마을에서 나고 자라 자연과 그 안의 생명체들에 친숙한 에릭 프와트뱅은 기후, 숲, 나무, 버섯, 연못, 숲에서 볼 수 있는 야생동물을 세심히 관찰한다. 그는 또한 모든 죽음을 애도한다. 그의 작품에는 식물(초목, 습지의 갈대, 높이 자란 꽃줄기)에 대한 찬미부터 줄에 매달린 죽은 새 같은 동물 사체에 대한 관찰까지 담겨 있다. 특히 그가 주목한 것은 인간의 악행으로, 사슴 사체 외에도 받침대 위에 올린 멧돼지나 사슴의 머리를 사진으로 담았다. 그의 최근 작품에는 인간의 나약함을 떠올리게 하는 두개골도 등장한다.

마르타 즈에르스카

<봉헌물>, 2019

마르타 즈에르스카는 자동차 사고 이후 트라우마에서 벗어나기 위해 자신의 몸을 작업 대상으로 삼아 촬영을 시작했다. 이 작품에서 작가는 자기 몸에 밀랍을 얇고 균일하게 발라 매끄러운 아름다움을 입힌다. “이 모두 다 부드럽고 둥글고 유쾌하게 느껴진다.” 이 작품은 ‘엑스보토ex voto’라는 봉헌물 전통에서 영감을 얻었다. 봉헌물은 환자들이 아픈 장기나 신체 부위를 밀랍으로 만들어 치유를 기원하며 교회에 바치던 것이다. 작가의 몸은 봉헌물이 되지만 그 과정은 고통스럽다. 또한 밀랍 막이 점점 손상되는 모습은 트라우마의 재발을 연상시킨다. 밀랍으로 만든 두 번째 피부가 무너진다. “완전한 소외와 고독이 뒤따른다. 불안이 상처와 흉터로 나타난다.”

마르타 즈에르스카의 작품은 모두 신체의 연약함을 표현하거나 일반적인 미의 기준을 비판한다. <무감각Numbness>도 부조화와 결함으로 가득한 얼굴 주조물 연작이다. <아름다움 이후After Beauty>에서는 은은한 색의 페이셜 마스크를 사용한다. 미적으로 완벽했던 유연한 마스크는 불쾌감을 주는 이상한 형태로 굳어져 공중에 떠 있다. “나의 목표는 아름다움에 대한 요즘의 기준과 그에 따른 사회적 압력, 그리고 여성 이미지에 대한 기대치를 낮추는 것이다.”

김경태

<황동 육각 너트>, 2016; <부딪히는 표면>, 2021

김경태의 작품은 사진의 특성인 클로즈업을 통해 사물의 디테일을 극대화한다. <황동 육각 너트>와 <부딪히는 표면> 연작은 너트와 조화의 표면을 클로즈업한 수백 장의 사진 중 초점이 맞는 부분만을 자동으로 합성하는 프로그램 ‘포커스 스태킹Focus Stacking’을 활용하여 제작했다. 모든 카메라 렌즈는 초점이 맞는 범위가 제한돼 있다. 특히 클로즈업 촬영을 하면 피사계 심도가 좁아져 사물 전체를 선명하게 묘사할 수 없다. 포커스 스태킹은 초점이 맞는 사진들만을 취합하여 합성함으로써 이런 한계를 극복하게 한다. 그 결과 김경태의 사진은 놀랄 만큼 정확하게 사물 전체의 형태와 디테일을 보여 준다. 카메라 렌즈는 ‘본래’ 육안의 한계를 극복하기 위해 고안됐다. 제아무리 눈을 가까이 가져가도 볼 수 없는 ‘비가시적 세계’가 클로즈업을 통해 가시적 세계로 변환한다. 김경태의 사진은 한 걸음 더 나아가 심도의 측면에서 렌즈가 지닌 필연적인 한계를 보완함으로써 또 다른 차원의 가시성을 개척한다. 그의 사진은 인간의 시각을 넘어선 사진 장치가 만들어 낸 새로운 시각의 지평을 열어준다.

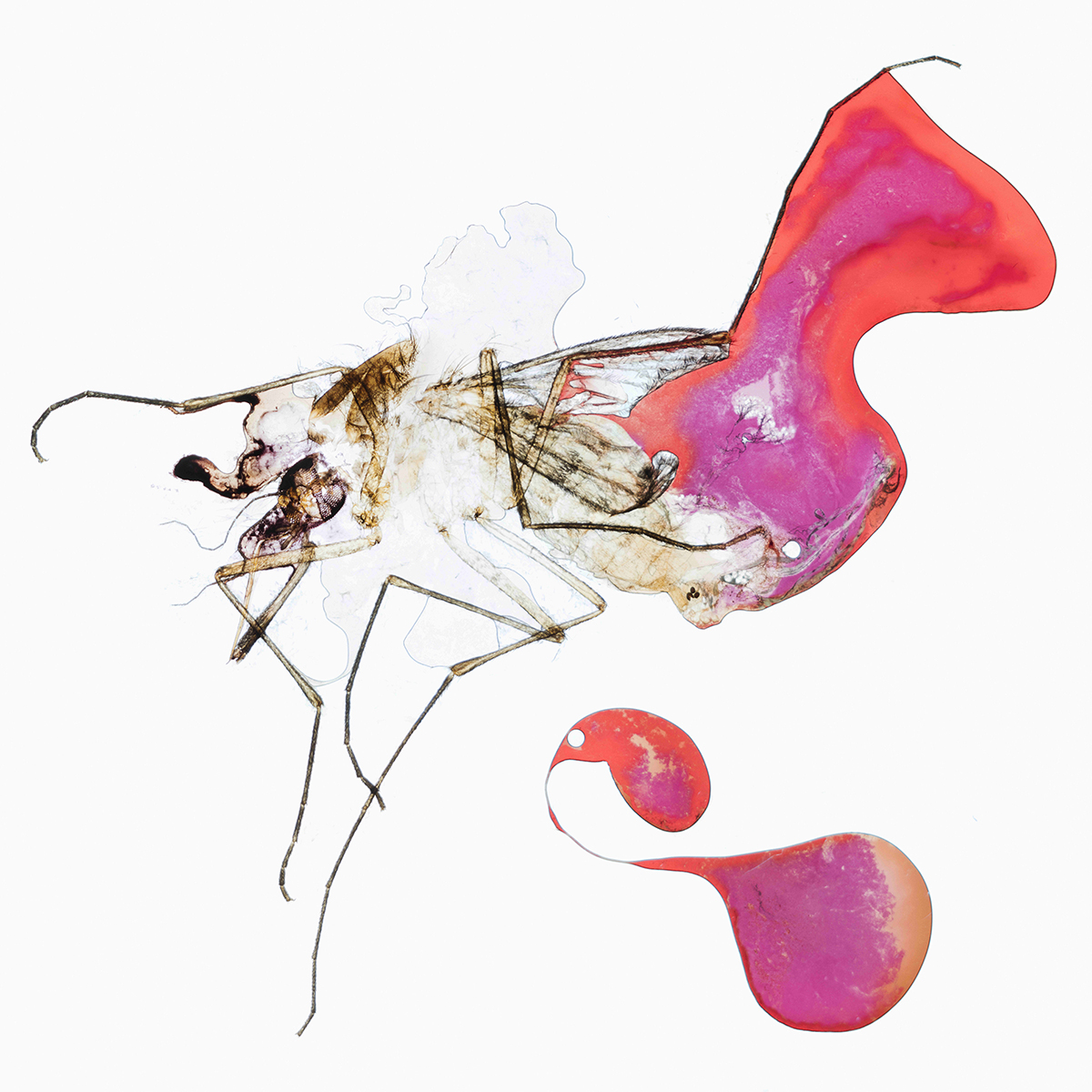

정지필

<엄마>, 2016

정지필의 <엄마> 연작은 살아남으려고 애쓰다 죽은 모기를 클로즈업한 사진들이다. 작가는 번식을 위한 영양분을 얻으려고 피를 찾는 암컷 모기를 ‘엄마’라고 여긴다. 그는 여름날 작업실에서 자신을 물었던 모기를 잡아 두 개의 유리판 사이에 끼워 넣었다. 그러면 피와 죽은 모기가 뭉개져 다양한 형태의 콜라주가 형성되는데, 이를 대형 카메라로 여러 번 클로즈업하여 촬영한 후 포토샵으로 합성해 한 장의 사진으로 만들었다. 카메라 렌즈는 아주 작은 대상을 투사하고 확대하는 기능이 있다. 이렇게 확대된 사물은 우리 눈에 익숙하지 않기 때문에 시각적 충격이나 쾌락을 제공한다. 이런 점에서 모든 클로즈업 사진은 근본적으로 인간의 시각과 다르다. 이전의 동전 사진 연작을 통해 확대 사진의 잠재력에 이미 익숙해진 작가는 이번 전시에서 선혈이 낭자한 이미지와 추상적인 색채의 아름다움을 동시에 표현한다. 마치 21세기 초현실주의 예술 작품을 보는 것만 같다.

안냐 니에미

<다양한 제목>, 2011~2016

안냐 니에미의 작품은 작가가 연출과 연기와 촬영을 직접 한다는 점에서 독특하고 강렬하다. 이탈리아의 유명 배우 엘레오노라 두제Eleonora Duse의 명언(“무대를 떠나는 순간, 나는 존재하지 않는다.”)에서 영감을 받은 <결코 존재한 적 없는 여인The Woman Who Never Existed> 연작은 “관객 앞에서만 존재하며, 관객이 없으면 사라지는 여인의 이야기”이다. 영화나 연극의 한 장면처럼, 얼굴은 보이지 않는 한 여인이 해석하기 힘든 고립과 낙담의 상황 속에서 포착된다. 각 장면은 보편적인 인상을 불러일으키고 우리의 감각을 자극한다. 니에미의 작품은 “우리의 본모습과 남에게 보이고 싶은 모습 사이의 간극을 암시한다.”

안냐 니에미는 스스로 작품의 유일한 주인공이 되어 비록 허구일지라도 현실적이고 그럴듯한 무대를 구성한다. 이 무대는 “정체성과 적합성, 그리고 우리 자신과의 대화를 촉발하는 내밀한 공간이다.” 작가의 자매인 레나 니에미Lena Niemi는 <그녀는 카우보이가 될 수 있었다She Could Have Been A Cowboy>(2018)에 대해 “비록 상상의 인물이지만, 이 카우보이는 분명 존재한다. 대리석 덩어리 안에 갇힌 조각상처럼.”이라고 썼다. 최근작인 <타격The Blow>에서는 주인공은 복서라고 되어 있지만 반복해서 등장하는 권투 글러브와 다소 노골적인 ‘격투’ 현장이 ‘주인공 역할’을 한다.

고하르 다슈티

<땅/땅들> 연작, 2019

지형에 따라 반응하는 인간의 감각에 관심을 가진 이란 출신 작가 고하르 다슈티는 “겉으로 보기에는 새롭고 낯선 땅에서 친숙한 지형을 찾아 재구성하려는” 이민자들의 시도에 주목한다. 작가는 일정 장소를 골라 그곳에 다른 지역, 심지어 다른 대륙을 찍은 대형 사진을 설치함으로써 “모순적인 정체성과 소속감”을 만들어 낸다. 작가는 매우 구체적으로 “이질적인 두 환경을 한 장소에 놓은 후, 확신할 수는 없지만 동조하고 싶은 마음이 들게끔 하는 상황을 연출한다. 그리고 이 모든 연출이 허구임을 알리면서도 불신을 거두라고 설득한다.” 작가는 〈땅/땅들 연작Land/s series〉을 통해 ‘고국’과 ‘이주’라는 개념에 의미를 부여하며, 다른 나라 안에 만들어진 한 국가의 거울 이미지를 보여 준다.

<무국적자Stateless>(2014~2015)에서 고하르 다슈티는 어딘지 알 수 없는 낯선 사막 공간을 이용해 이민자들이 겪는 방황과 소외의 감정, 적대적인 자연에서 피난처를 구할 수밖에 없는 딜레마를 보여 준다. <고향을 떠난 자들Uprooted>(2019)은 ‘뿌리 뽑힌’ 인간을 식물에 비유한다. 최근 발표한 <사라지는 자연Disappearing Nature>(2022)은 기후 변화의 결과에 대한 인식을 높이기 위해 뉴잉글랜드의 풍경을 폴라로이드로 찍은 후 이 사진들을 훼손하고 조작해 이질적인 미래의 자연을 보여 준다.

누노 페레스트렐로

<몽둥이와 돌>, 2020

‘집안일’ 연작인 <몽둥이와 돌>은 코로나 팬데믹 시기의 격리 기간에 제작되었다. 작가는 부엌에 있는 도구들을 동원하여 아이와 코믹한 장면을 연출한다. 아빠와 자녀의 관계는 교육, 본보기, 전수로 이루어진다고 말할 수 있다. 하지만 이 작품은 국내외 관계가 갑자기 중단된 펜데믹이라는 특수한 시기에도 사람들이 여전히 무엇에 관심을 가지는지를 알게 해 주면서 이 시기에 겪은 표현과 표출의 제약을 익살맞게 드러낸다. 또한 이 작품에는 스튜디오 초상 사진을 패러디하고 각종 도구를 사용하여 각 개인의 정체성과 문화적 특성을 드러내려는 시도가 들어 있다.

포르투갈 태생의 누노 페레스트렐로는 커뮤니케이션과 포토저널리즘을 전공한 후 에스파냐에서 작업하고 있다. 작가에게 사진이란 공동의 사회적 기억과 각자가 살고 있는 현재를 연결하고 결합하는 방법이다. 작가의 다른 작품 <청춘의 아틀라스Atlas of Youth>는 2015년 일본에서 열린 잼버리에 참여한 전 세계 스카우트 대원들을 가건물 스튜디오에서 찍은 사진이다. 그는 이 작업을 통해 각자가 내면에 품고 있는 세상과 소통하고 미지의 무언가를 향해 마음을 열기를 바란다. <몽둥이와 돌>은 코믹한 사진으로 보이지만 실제로는 작가의 이전 작품들과 마찬가지로 “우리가 공유하는 문화적 뿌리에 대한 감정 지도”를 진지하게 그리는 동시에 “시각적, 정신적 도피 공간”을 만들어 준다. 이 작품의 제목은 “4차 세계대전에서는 몽둥이와 돌로 싸우게 될 것”이라고 한 아인슈타인의 말에서 따온 것이다.

파트릭 윌록

<비코로에서 보콘다로 가는 길> 연작, 2012

파트릭 윌록은 콩코민주공화국 주민들과 협력해 매우 독특한 작업을 진행했다. 인류학 사진의 기존 코드를 뒤집고 아프리카에 대한 상투적인 다큐멘터리 방식과 결별한 것이다. 작가는 마을 주민들과 함께 “예술성을 추구하면서도 사회 문제나 개발 요구를 반영하는 ‘숲속 극장’을 만들었다.” 그는 길을 따라가다가 사람들이 사는 곳에서 발을 멈추고 사진을 찍는 작업을 반복했고, 매번 멈출 때마다 그곳의 근본적인 문제들을 공론화하기 위한 설치물을 만들었다. 남녀 가사 분담, 교육, 전통, 세계화(<콩고 제품Made in Congo>, <중국 제품Made in China>) 등의 주제를 현지인들이 직접 공연하는 연극 형태로 다루고 있다.

파트릭 윌록 작품의 ‘연극적’ 부분이 한 장의 사진으로 나오려면 많은 협업이 필요하다. 하지만 이미지 내용은 진정성이 있으며 외부의 강요로 만들어진 것이 아니다. “피사체가 배우가 되어 자기 이야기를 한다는 것이 정말 마음에 든다. 이 일을 통해 인간 대 인간으로 서로 알아가는 것이 좋다.” <왈레족의 노래Songs of the Walés>는 콩고의 왈레족 여인들이 첫아이를 출산한 후 산후조리를 하면서 만든 노래들을 사진에 담은 것이다. 언어가 무대가 되는 풍성한 연출이 돋보인다. 지역 사회의 가교 역할을 하는 작가는 탄자니아, 레바논, 프랑스에서 이민자들과 함께 문화적 차이를 서로 이해하고 받아들이기 위한 프로젝트를 진행하기도 했다.

플로리안 드 라쎄

<얼마나 운반할 수 있나요?>, 2012~2013

플로리안 드 라쎄는 여행을 다녔던 아프리카와 아시아의 모든 국가에서 목격한 사실을 말한다. “인생을 통째로 머리에 이고 가는 듯한 행인들을 보았다. 남녀 가릴 것 없이 나무나 물통, 음식이나 수확한 작물까지 머리 위에 산더미처럼 올려놓고 흡사 개미들처럼 완벽하게 균형을 잡으며 걷고 있었다.” 2012년에 시작된 이 연작을 위해 작가는 “각자 가장 중요한 것을 가지고 무대에 서자.”라고 제안하고, 누구나 볼 수 있는 시골 스튜디오라고 할 법한 무대를 설치했다. 모델이 된 사람들은 각자 자신의 삶과 관심사를 결정하는 물건을 자랑스럽게 선택했다. 이 작품은 익명의 사람들과 그들의 불굴의 노고에 바치는 헌사이다. 동시에 우리 모두를 짓누르는 정신적인 내면의 짐을 상기시키는 비유이기도 하다.

플로리안 드 라쎄는 여성의 지위와 불평등을 주로 다뤄 왔다. <하녀 젤파Servant Zelpa>는 가족과 아이를 갖고 싶은 욕망에 대한 작품이다. 책으로 출간된 <인사이드 뷰Inside Views>(2004~2011)는 높은 곳에 위치한 발코니에서 익명의 거대 도시(라스베가스, 상하이, 도쿄, 이스탄불)에서 찍은 외부 야경만으로 구성되어 있다. 그러나 이 ‘아웃사이드 뷰(외부 풍경)’에는 흡사 인구 과잉의 도시 중심지에 아무도 살지 않는 듯, 인적은 찾아볼 수 없고 화려한 불빛만 가득하다. 이 공허함은 각 사진 이미지에서 생각에 잠긴 듯한 한 여성의 존재를 감지하는 관객의 내적인 고독을 반영한다.

클로이 로써

<형태>, 2013; <기능>, 2016~2018

이 작품은 ‘누드’ 사진이 아니다. 클로이 로써는 누드라는 개념을 단호히 해체하고 인간의 육체, 그리고 우리 자신의 몸과 새로운 관계를 정립했다. 이 사진은 물론 나체를 보여 주지만, 사진가와 사진에 의해 ‘형상화’되고 점토처럼 모양이 잡힌, 가히 조각이라 할 만한 나체다. 그러나 우리는 여기서 피부, 근육, 몸의 곡선, 거칠고 튀어나온 부분 등 살아 있는 물질을 발견한다. 하지만 얼굴도 없고, ‘사람’의 성별 또는 정체성을 나타내는 것은 아무것도 없다. 이 물질은 추상화된 형태이나 여전히 사람의 몸이다. 두 사람, 두 피부색, 매끄러움과 거칢의 결합은 우리의 지각을 더욱 뒤흔든다. 작가는 “우리가 우리의 피부 속에서 어떻게 자리하고 있는지”를 느끼게 해 준다.

<형태>와 <기능>이라는 두 연작에 담긴 로써의 작품은 우리의 인식이 인간의 육체와 조각 사이를 무심코 오가게 함으로써 (작가는 이 작품을 ‘살집이 있는 조각품’이라고 부른다) 우리가 ‘몸’이라고 여기는 것과 ‘조각’이라 여기는 것을 다시 정의하게끔 한다. 그리고 인간의 몸이 점토나 청동처럼 다듬을 수 있는 윤곽으로 환원될 때, ‘인간’과 ‘인간적인 것’에 대해 성찰하게 해 준다. 이 사진이 주는 시각적, 감각적 불안정성은 보기보다 훨씬 더 본질적이다.

이자벨&알렉시

<개화 프로젝트>, 2016 이후

이자벨과 알렉시의 공동 프로젝트는 단순함을 강조하기 위해 선택한 자연 지형이나 버려진 도심에 잠시 개입하는 방식으로 이루어진다. 작가들이 이곳에 흰색이나 색색의 연기를 퍼뜨리면 연기는 서서히 퍼지며 자욱해지다가 곧 바람에 날려 사라진다. 이때 두 사람은 각자 이 놀랍고 독특하며 덧없는 장면을 촬영한다. 빠르게 퍼지는 연기가 꽃처럼 ‘개화’하면 흥분이 시작된다. 곧이어 구름이나 수증기 같은 자연 현상과 조용하던 장소의 평온함을 깨뜨리는 인간의 개입 사이에 모호한 지점이 생기면서 흥분이 절정에 이른다. 이 작업은 퍼포먼스와 사진 사이 어딘가에 있어서 촬영이 매우 제한적일 수밖에 없지만 신비로움과 몽환적인 분위기를 만들어 내는 데 효과적이며 동시에 우리 환경의 미래에 대한 불안감을 부추기기도 한다.

이자벨 샤퓌는 인체, 식물, 유기체에 초점을 맞추어 독창적인 작업을 펼치고 있으며, 심리 영역과 치유 영역에도 열정을 쏟는다. 실내 장식가로도 일했던 알렉시스 피쇼Alexis Pichot는 어둠과 조명, 그리고 빛의 작동에 매료되어 사진을 통해 ‘라이트 페인팅light painting’을 표현하고 있다. 커뮤니케이션과 패션 분야에서도 한 편의 시 같은 서정적인 작업을 위해 작가들과 협업하여 <개화 프로젝트>를 진행했다.

판 시

<폭포>, 2002; <기울어진 벽>, 2022

판 시는 일상적인 경험과 환영 같은 허구적 이미지 사이에 존재하는 시각적 공간을 탐색한다. 사진의 사후 편집 프로그램을 활용하여 일관성은 없으나 모든 요소가 실제 물질과 가깝게 보이는 이미지들을 만들어 낸다. 이미지들은 ‘정물화’에서 무엇이 과연 ‘실재하는 것’인지를 끊임없이 되묻는다. 이어 붙인 미세한 사진 조각들은 초현실적이고 환상적인 장면을 연출한다. 작가는 기이한 ‘오브제들’이 변화하고, 관객에게 공감과 이해와 참여의 욕구를 불러일으키는 공간의 영원성과 중립성을 표현하고자 한다.

판 시는 사진과 조각(작가는 베이징에서 조각을 전공했다), 영화, 설치미술을 결합해 형태의 모호성과 의미의 해체를 탐구한다. “나는 무한대로 성장하는 이미지를 만들고 싶다.” 판 시가 설명하는 ‘정물화’는 다음과 같다. “작가는 촬영-편집-인쇄-자르기의 과정을 끝낸 후 사진 조각들을 다시 원래의 구도대로 배치한다. 그리고 이것을 촬영한다. 평범하고 자연스러운 정물화는 사실 사진 속 대상들의 그림자가 암시하듯 하나의 자극에 불과하다.”

카이론 듀옹

<말 없는 영웅들의 땅으로 가는 여행>, 연작 2021~2022

맹그로브 숲을 주제로 한 이 작품은 뛰어난 상상력을 보여 준다. 카이론 듀옹은 이 작품을 두고 “맹그로브 숲은 침묵하는 영웅들이다.”라는 말로 정의한다. 바다와 육지가 맞닿은 곳에서 발달하는 맹그로브 숲은 매우 특별한 생태계를 구성하는데, 현재 기후 변화로 위기에 처해 있다. 소개된 작품은 능숙한 이미지 처리 기술을 이용해 맹그로브 숲의 보존을 위한 노력을 비유적으로 보여 준다. 사진 속에서 나무의 생명줄인 뿌리는 위험해 보이기도 하고, 강렬한 몸짓을 드러내며 다시 태어나는 모습 같기도 하다. 감미로운 색감, 반사된 형태, 빛과 그림자가 만드는 시적인 구도 속에서 감정을 자극하는 관능적인 분위기 느껴진다. 말 없는 자연의 영웅들이 만드는 신비의 전설이 눈앞에 펼쳐진다.

베트남 출신의 카이론 듀옹은 건축가와 패션 사진작가로 일하면서 다양한 분야에서 혁신을 일으켰다. 색채, 조명, 움직임을 재현하는 사진 기술의 효과 등에 관한 작가의 타고난 감각 덕분이다. 작가는 꽃과 식물은 물론 베트남의 전통 의상인 아오자이에서 큰 영감을 받았다. 인체와 식물 모두 빠른 움직임 속에서 형태가 사라지고, 색깔은 회화적이고 시적인 배경 속에 용해된다.

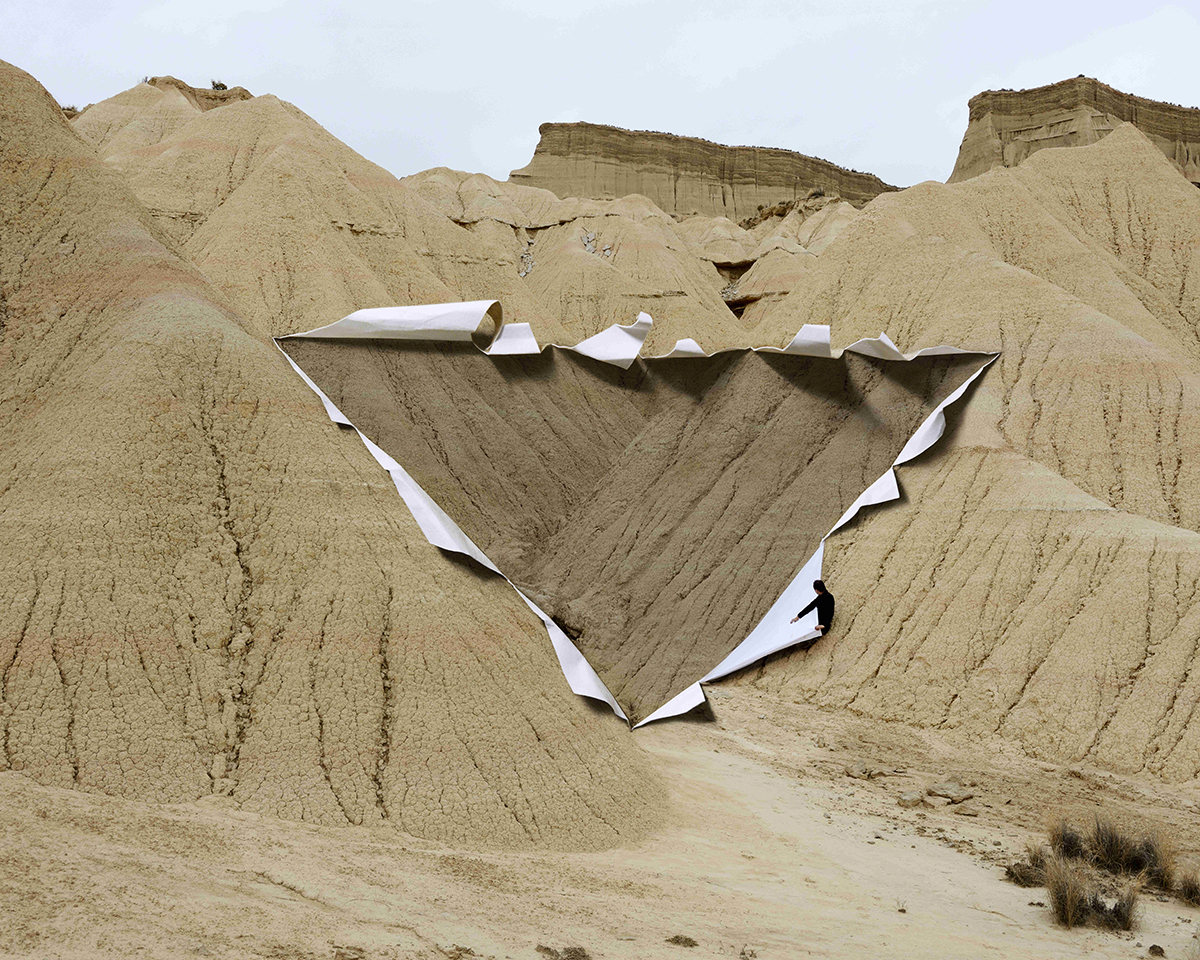

기욤 아마

<암석의 깊이>, 2011~2018

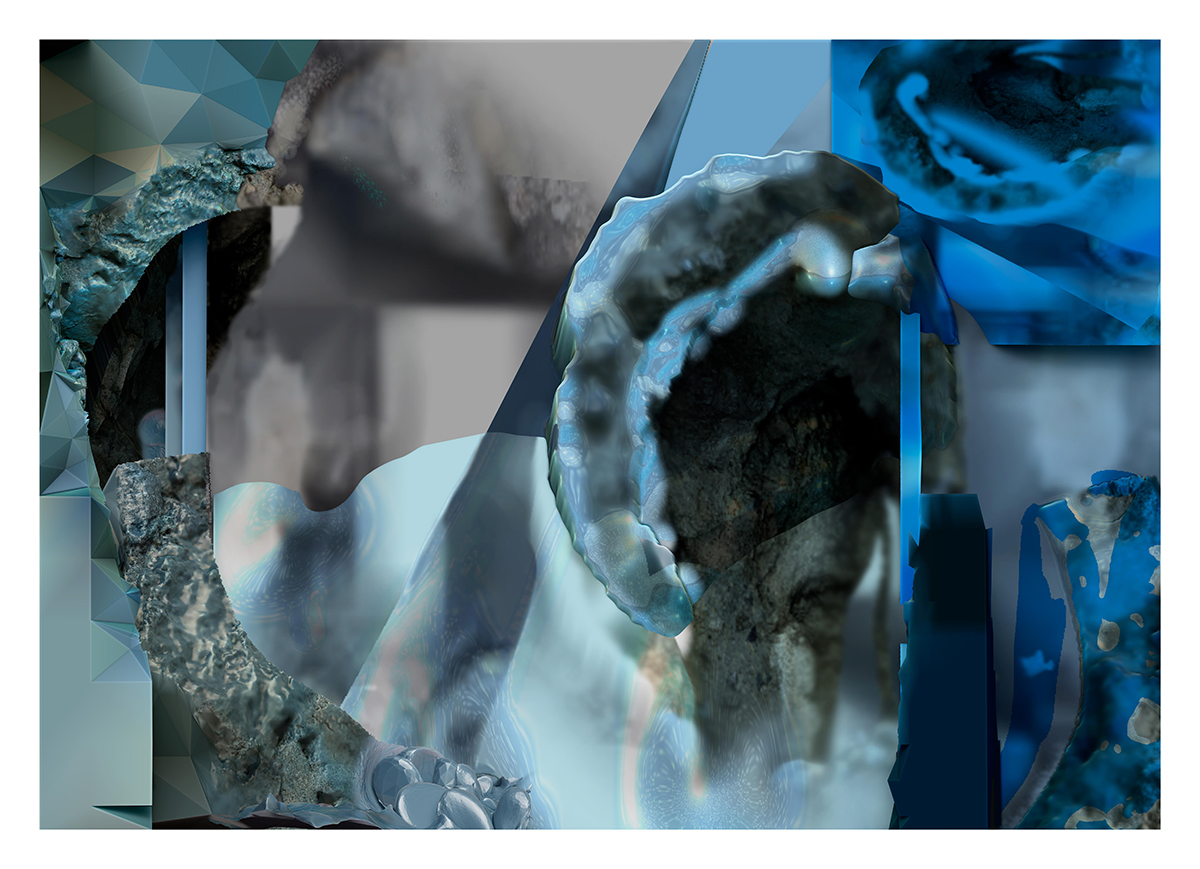

기욤 아마는 이 작품을 위해 건조하고 황량한 에스파냐의 바르데나스 레알레스Bardenas Reales 자연 보호 구역으로 돌아왔다. 작가는 이곳에 실상은 시각적 환상일 뿐인 거대한 설치물을 삽입하여 일종의 대지예술을 구현했다. 이때 촬영, 콜라주, 포토몽타주 방식만을 활용했으며 후처리 과정에서 디지털 기술은 사용하지 않았다. 이 연작은 사진의 착시 현상 그 이상도 그 이하도 아니지만, 단순한 방식으로 확실한 시각 효과를 얻은 것만은 분명하다. 게다가 이 이미지들은 단지 우리의 시지각을 자극하는 데 그치지 않는다. 작가는 거대한 자연을 찢어진 종이처럼 연출하여, 자연을 파괴하는 인간의 행위를 비판하고 조롱한다.

이와 같은 모호한 재현 방식은 <열린 들판Open Fields>에서도 볼 수 있다. 풍경 속에 대형 사각 거울을 설치한 사진들에서는 카메라의 시야에 뒤편의 시야가 일부 겹치면서 거울에 비친 후면 풍경이 전면의 풍경과 동등한 시점으로 배치된다. 작가의 목표는 눈에 보이거나 이미지로 해석할 수 있는 현실에 대한 불안을 불러일으킬 뿐만 아니라 우리의 지각 능력에 의문을 던지는 것이다.

취엔 룬 우

<산과 바다에게 배우는 것>, 2021

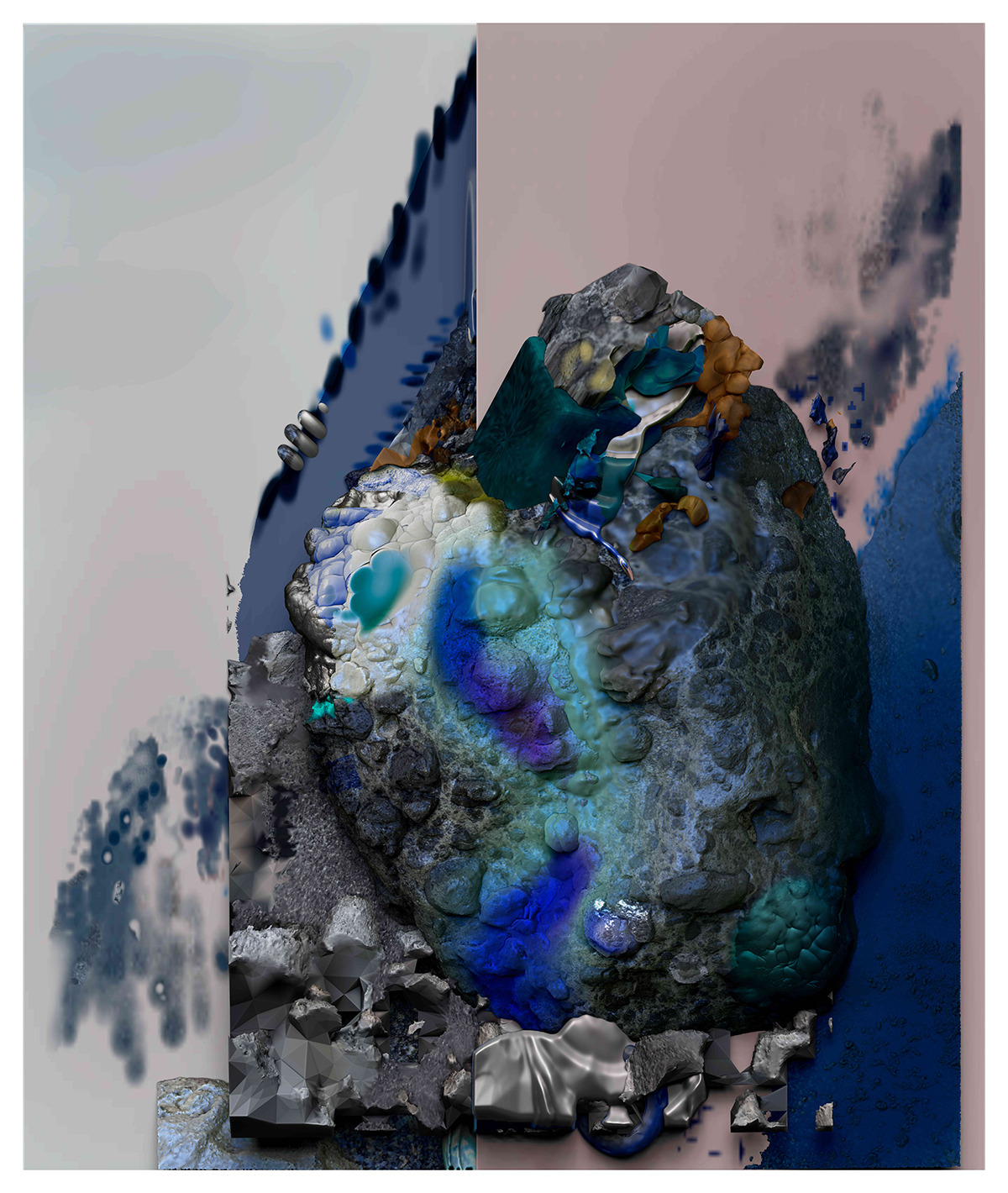

취엔 룬 우의 작품은 자연에 대한 개인적 경험, 실제 사물의 사진, 스캔하거나 디지털 기술로 다양하게 변형한 이미지들을 결합해 ‘개념적 설치미술’로 마무리한 것이다. 코로나 펜데믹으로 혼란스러웠던 시기에 산과 바다로 둘러싸인 대만의 타이둥 시에서 몇 달간 머물던 작가는 “현지에 대해 배우고 작품을 제작해야 한다는 강박감으로 불안을 느끼며” 작품을 완성했다. 3D와 다양한 재료들을 활용하던 기존의 방식을 단순화해야 했던 작가는 “이곳에서 일종의 안전지대로 돌아갔다.”라고 말한다. “나는 바위의 질감과 형태를 추출하고 사진 측량술로 형체를 만들었다. 그리고 가상과 현실 속의 대상과 장면들을 모아 추상과 구상 사이의 무언가를 구현했다.” “내가 타이둥의 산과 바다에서 배운 것은 현재 가진 것을 토대로 여유를 가지고 천천히 작업해야 한다는 점이다.”

취엔 룬 우는 자연과 문명, 생태와 정치, 실제와 디지털 영역 등 각 쌍이 갖는 모순 관계에 의문을 제기한다. <해안 채굴Coast mining>(2014~2015)에서 작가는 석유 화학 폐기물이 조개나 모래와 들러붙어 ‘토착 광물’이 된 모습을 보여 준다. “‘광물’이라고 불리는 이 물질은 언뜻 자연산처럼 보이지만 자연에서는 결코 용납될 수도 없고, 분해되지도 않는 물질이다. …··· 나는 3D 스캐너를 활용해 이 ‘광물’을 디지털 데이터로 재활용한다.” ‘재활용’ 단계는 자연물과 인공물의 경계를 허문다. <평일의 랜츠베르거 알레 역Week(Landsberger Allee)>은 관리가 제대로 되지 않는 베를린의 기차역을 자주 다니면서 탄생한 작품이다. “얼룩과 먼지를 닦아내도 다시 더러워지는 과정이 반복되면서 축적된 오염은 분주한 나날을 나타내는 표시가 된다.”

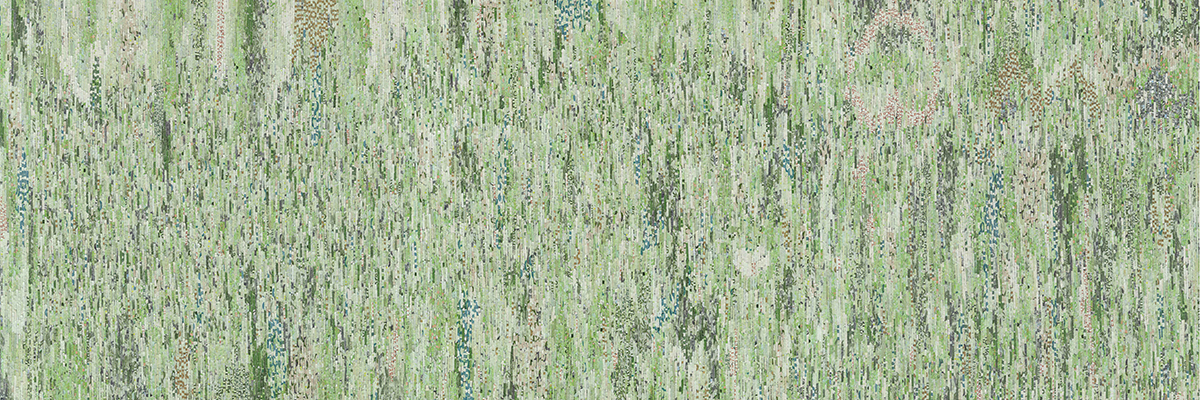

이지연

<달빛 그림자>, 2010~13; <구름 속을 거닐며 2, 4년 후>, 2023; <녹색 풍경>, 2015

이지연의 사진은 공공건물의 계단이나 대형 쇼핑몰 엘리베이터를 오르내리는 행인들의 모습을 촬영한 수천 장의 사진으로 구성된다. 디지털 합성을 통해 한 장의 사진으로 완성했다. 디지털 콜라주 기법을 활용한 <달빛 그림자>를 비롯하여 <구름 속을 거닐며>, <녹색 풍경>과 같은 작품들은 멀리서 보면 기하학적 패턴을 지닌 일러스트나 추상 회화처럼 보인다. 하지만 가까이 다가가 살펴보면 통로를 오가는 수많은 사람의 모습을 확인할 수 있다. 작품의 재료는 ‘실제’ 인물의 사진인 셈이다. 사진 합성 혹은 포토몽타주는 사진의 역사를 관통해 널리 행해진 사진 관행으로, 상이한 여러 시공간의 조각 장면을 한 장면 속에 통합하는 방법이다. 이후 디지털 기술은 몽타주의 정교함을 고도화함으로써 이미지의 합성을 극도로 쉽게 해 주었다. 이지연의 작품은 현실의 단편들을 촬영한 사진을 조합하여 새로운 시공간을 창출한다. 동시에 개별 형태를 다양한 패턴으로 전환하는 흥미로운 시각적 결과를 보여 준다.

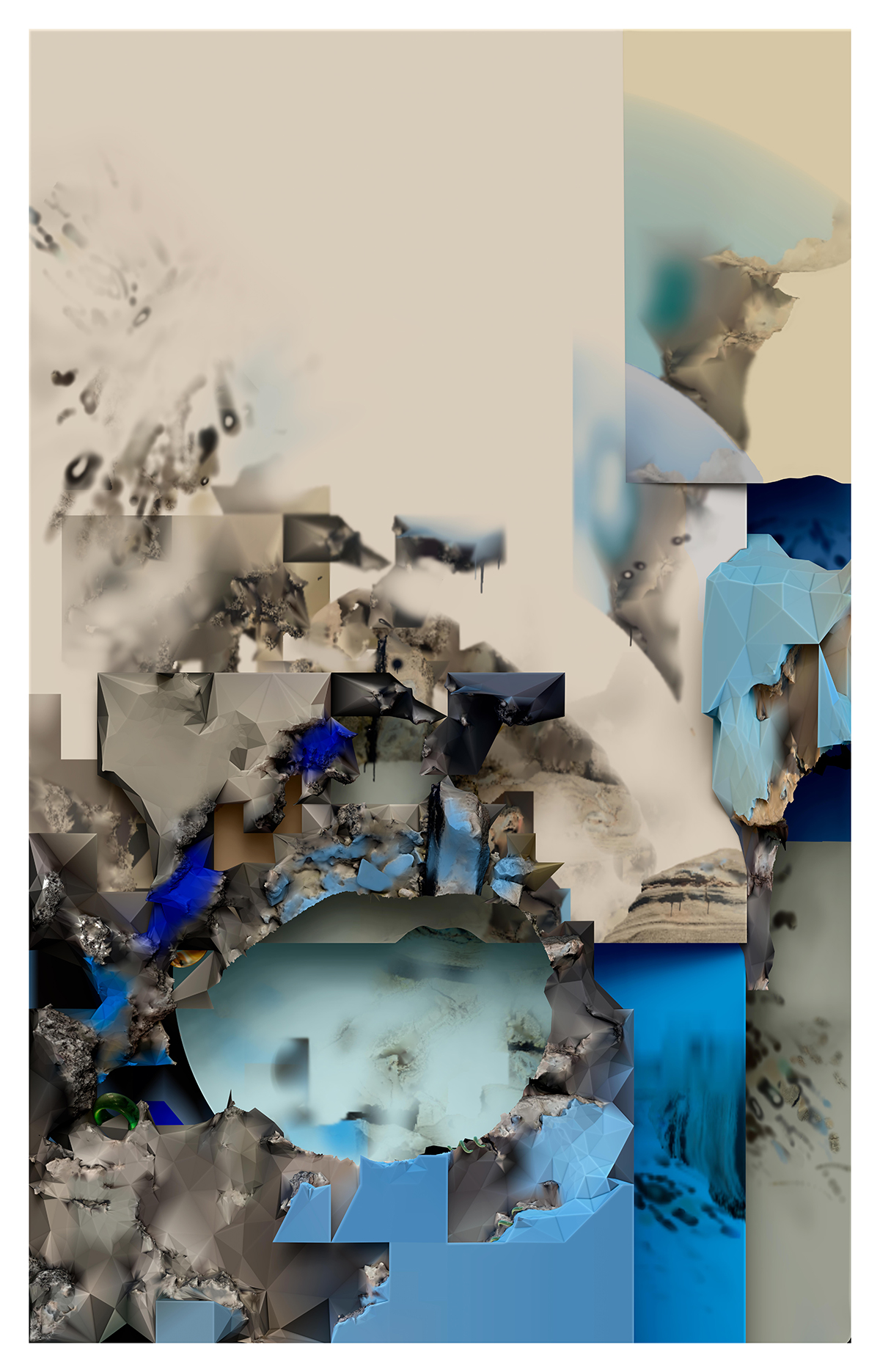

치엔화 후앙

<백색 소음>, 2021; <암흑 물질>, 2021; <트랜스코더-불가시성에 대한 내면의 독백>, 2016

주로 디지털 사진으로 ‘이미지를 만드는’ 치엔화 후앙은 이미지들을 ‘언어유희’ 방식과 결합한다. 회색 말의 이미지는 경이롭다. 말의 몸통이 말의 피부로부터 튀어나온 것 같기도 하고, ‘말’을 소재로 한 균일한 물질의 겉면처럼 보이기도 한다. 제목(트랜스코더)부터 초현실주의에서 즐겨 사용하던 뒤바뀐 시각적 코드처럼 느껴진다. ‘흑’과 ‘백’의 두 이미지가 짝을 이루는 <백색 소음White Noise>과 <암흑 물질Dark Matte>은 세계화된 문화의 오브제들로 이루어진 놀라운 디지털 융합체다. 대리석으로 가장한 ‘백색’은 자연, 동물, 상상력을 혼합한 신화를 나타낸다. 금속성 기계의 색상으로 표현한 ‘암흑’은 문화적 코드들이 순환하는 거대한 기계를 연상시킨다. 관객의 시선은 세부 이미지에 빠져들고, 다양한 추측과 해석 사이에서 길을 잃는다.

치엔화 후앙의 작품들은 주로 현실적이거나 환상적인 공간에 동물을 배치해 인간-동물-환경의 상호 관계를 표현한다. <짐승들Beasts>에서는 (가상적 차원에서) 코뿔소가 지하철을 타거나 동물원 전체가 회전목마를 타는 등 야생 동물이 이성적인 인간의 공간 속에 들어와 있다. “나는 동물을 창작의 주요 테마로 삼는다. 동물과 인간 사이에 매우 흥미로운 감정이 존재하는 것 같기 때문이다.” 조각, 조형 미술, 예술 창작 및 이론을 전공한 작가의 디지털 작업은 인간 본성에 대한 우려를 도상학 코드로 만들어 낸 압도적인 세계로 끌어들였다.

마리암 피루치

<은폐>, 2016~2018

이란 출신 작가이자 예술가인 마리암 피루치는 젠더, 정체성, 문화적 위기를 작업의 주제로 삼는다. <은폐>는 반드시 베일을 쓰고 몸을 가려야 하는 이란 여성들의 의무를 자연의 요소를 이용해 매우 직접적으로 표현하고 있다. “인간의 몸을 은폐하는 것은 문명이 시작되고 난 후 첨단 기술이 출현하기 전까지 언제나 중요한 문제였다. 그러나 모든 지역의 여성 전체를 놓고 볼 때 이 문제는 객관성을 가진다고 할 수 없다. 여성의 신체를 은폐하는 것과 여성이 옷을 입는 방식은 해당 여성을 둘러싼 문화적 기원과 사회적 신분, 정치적, 종교적 분위기를 알려주는 지표이기 때문이다. 이란 여성의 경우 문제는 훨씬 더 모순적이다. 이란의 역사에서 이 문제는 늘 부침을 겪었고, 특히 20세기에는 베일 금지에서부터 히잡 착용 의무까지 극과 극의 삶을 살아야 했기 때문이다. 만약 내 몸을 반드시 가려야만 한다면 애초에 자연이 그 역할을 해 주었기를 바란다.” (마리암 피루치)

마리암 피루치는 자연의 요소들을 이용해 얼굴과 한 손만 내놓은 채 온몸을 가릴 수 있는 다양한 해결책을 보여 준다. 작가가 선택한 자연물(조개껍질, 새알, 나뭇가지)은 얼굴과 어우러져 강제적이고 획일화된 베일과 달리 얼굴에 생기를 주고 개성을 드러낸다. 무엇보다 정면을 주시한 시선은 여성의 존재, 확신, 헌신을 전달한다. 영화와 캘리그래피를 전공한 피루치는 시나리오 작가와 영화 제작자로도 활동하고 있다.

팀 플랙

<멸종 위기>, <인간 그 이상>, <새>, <개/신>, 2010~2021

팀 플랙의 작업은 전적으로 동물의 세계와 아름다움, 그리고 이들이 처한 운명을 보여 준다. 그렇다고 해서 작가가 ‘동물 사진가’인 것은 아니다. “나는 가축이든 야생이든 동물들을 그들의 생활 환경으로부터 떨어뜨려 촬영한다.” 그 까닭은 “동물을 다르게 볼 수 있는 표현 방식을 찾는 것”이 중요하기 때문이다. 철저하게 작업에 임하는 팀 플랙의 작품 중에서 우리는 ‘정면’을 주시하는 시선 덕분에 마치 사람처럼 느껴지는 동물 사진들을 골랐다. “내가 동물을 보고, 그 동물이 나를 주시할 때면 늘 생각한다. ‘그는 무엇을 생각하고 무엇을 느낄까? 그리고 우리와 어떻게 다른가?’” 동시에 ‘우리’를 주시하는 동물 ‘앞’에서 우리의 존재에 관한 질문을 떠올리기도 한다. “나는 동물들의 야생 본능보다 그들이 인간을 어떻게 생각하는지에 더 관심이 있다.”

팀 플랙의 의도는 동물을 대상으로 한 모든 작업에서 매번 명확하게 드러난다. 작가의 작품들은 멸종 위기나 학대에 대한 우려와 인간과 동물의 관계를 보여 준다. <개/신Dogs Gods>(2010)에서는 개의 품종에 따라 유동적이고 불평등해지는 관계를 탐구했다. <인간 그 이상More than Human>(2012)은 표정이나 태도에서 동물과 인간의 유사성을 공감각적으로 살펴봄으로써 종 분리에 대한 논쟁을 불러일으켰다. <멸종 위기Endangered>(2017)에서는 자연 속에서 살아가는 동물들을 촬영하여 멸종 위기에 처한 동물들의 실태를 밝힌다.

알브레히트 튑케

<머리>, 2007

전신 초상화로 유명한 알브레히트 튑케가 평소와 다른 방식으로 작업한 <머리> 연작은 그의 작품 중에서도 특별한 위치를 차지한다. 이 작품은 얼굴만 나온 제한적 의미의 초상 사진이다. 하지만 사진의 인물들은 특이하고 불편한 상황 속에 있다. 모델들은 어깨까지 차오른 바닷물 속에서 헤엄치다가 느닷없이 사진에 찍힌 것처럼 보인다. 몸과 옷은 보이지 않고, 초상 사진에 으레 나타나는 ‘겉치레’나 군더더기 장식도 없다. 푸른 바다를 배경으로 오직 얼굴만이 바닷물과의 접촉으로 증폭된 특징들(피부, 머리카락)과 함께 나타난다. 꾸미지 않고 자연스러운 모습보다 더 진실한 모습이다. 그들의 시선은 무언가를 요청하거나 묻고 있으며, 이런 상황이 아니라면 결코 드러날 일이 없는 성격을 보여 주는 듯하다.

알브레히트 튑케의 작품은 사람과 그를 둘러싼 환경을 하나로 섞어 만든 이미지이다. <젊음Youth>은 십 대들의 세계와 이들이 정체성을 찾아가는 과정을 전신 초상 사진이나, 이들이 생활하는 공간의 내부, 주변 풍경 등을 통해 보여 준다. <시민Citizens>, <아이Kid>, <여인Donna>은 모두 단순한 초상 사진이지만 각 인물의 개성과 태도, 특히 옷차림, 그리고 피사체와 공명할 수 있도록 계산된 배경 등에서 긴장감이 느껴진다. 같은 옷을 입은 여자, 또는 쌍둥이 형제를 찍은 <쌍둥이Twins>에서 보듯이 작가는 무엇보다 사람들의 개성을 훌륭하게 포착하는 재능을 갖고 있다.

데비프라사드 무커지

<내가 기억하는 얼굴들>, 2018

데비프라사드 무커지는 자신의 포토저널리즘 사진 중에서 가장 눈에 띄는 얼굴, “내가 기억하는 얼굴”을 골랐다. 작가는 우리가 살면서 마주치는 수많은 얼굴 중에서 기억나는 사람도 간혹 있지만 “확실히 생각나는 얼굴은 거의 없다”라는 사실을 알고 있다. 작가는 “이 얼굴들이 언제, 어디서, 왜 자신의 마음속에 깊이 새겨졌는지” 궁금해한다. 종종 떠오르는 것은 “알쏭달쏭한 눈빛”, “미소, 안개에 둘러싸인 얼굴, 분노에 찬 표정”뿐이다.

사진에 찍히는 것만으로도 놀라 넋이 나간 듯 보이는 이 사람들의 표정에서 가장 눈에 띄는 건 초췌하고 고뇌에 찬 시선의 강렬함이다. 이 시선은 사진가에게, 우리에게, 그리고 그들을 헐벗음 속에 방치하고 있는 인류 모두에게 던지는 말 없는, 하지만 가슴 아픈 질문이다.

데비프라사드 무커지는 인도 사회에서 잘 드러나지 않는 계층에 대한 르포르타주를 찍기 위해, 사람들이 많이 모여 있는 대중 행사 장소나 절망적인 삶의 조건에 처한 대도시의 빈곤 구역을 찾아 다닌다. 그리고 이곳에서 만나는 천민과 빈곤층을 사진에 담아 잡지 등에 널리 게재하고 있다. 작가는 사진이 사회 문제에 대한 인식을 높이는 힘이 있다고 믿고 있으며, 이미지를 통해 기술 발전과 인도주의적 문제 사이에 놓인 커다란 괴리를 고발한다. 작가에게 있어서 그가 사진 찍는 사람들의 존재는 “삶의 진실이며, 이들이 없다면 진실은 결코 있는 그대로 존재하지 않을 것”이다.

프란체스코 쥬스티

<분실을 대비하다>, 2011

프란체스코 쥬스티의 이 작품은 “2011년 3~4월, 전쟁으로 폐허가 된 리비아를 떠나 튀니지 국경을 넘던 방글라데시 출신의 이주 노동자들이 그들의 유일한 소지품인 가방에 붙여 놓은 증명사진”을 보여 준다. 작가는 실제 이야기를 알려주지는 않지만, 극히 상징적인 작은 표식을 이용해 당시의 상황과 사람들의 감정을 전한다. 이민자들이 “자신들의 가방을 알아볼 수 있도록 붙여 놓은” 작은 사진이 바로 그 표식이다. 직물 가방의 겉 부분에서 얼굴과 우리를 바라보는 시선이 툭 튀어나온다. 그리고 이 시선은 그 인물만의 고유한 이야기를 들려준다. 우리의 관심은 이 시선에서 드러나는 불안에 집중된다. 가방을 분실할 경우 신분까지 사라질 것 같은 불안이다.

프란체스코 쥬스티의 사진들은 주로 다큐멘터리 기사 형식에 기반을 두고 있다. 하지만 그 형태는 다양하며, 장기 프로젝트도 있다. <구조The Rescue>(2015)는 시리아와 이라크 내전 당시 그리스의 레스보스섬에 도착한 터키 이민자들을 독특한 ‘이야기’ 형식으로 다룬 작품이다. “이 작품은 이주라는 주제에 대해 관행적이고 자극적인 접근과는 정반대의 방식을 취하고 있다.” 작가는 이주민들이 해안가에 도착하면서 잃어버린 소지품(주로 사진)을 사진에 담는다. 폐기물이 된 개인의 ‘기념물’은 상징적이고 인간적인 의미를 고스란히 담고 있다. 때로는 과거와의 유일한 연결 고리이기도 하다.

전제훈

<마지막 광부들>, 2021

<마지막 광부들>은 현직 광부이자 사진가인 전제훈이 동료 광부들을 촬영한 연작이다. 이 사진은 다른 어떤 사진보다도 강력한 리얼리티를 지니고 있다. 작가는 자신과 다른 타자가 아니라 바로 자신과 똑같은 삶을 살아가는 동료를 그들이 처한 실제 환경에서 촬영했기 때문이다. 탄광 생활의 거친 현실을 날것 그대로 제시하는 이 사진은 탄광을 망각한 채 도시에서 살아가는 우리에게 전혀 예상치 못한 장면을 보여 준다. 석탄 가루로 뒤덮인 검은 얼굴에서 카메라를 응시하는 광부의 하얀 눈은 우리의 시선을 단번에 사로잡는다. 특수 마스크와 안전모 사이로 겨우 보이는 광부의 시선은 우리를 뚫어지게 바라본다. 우리를 응시하는 광부의 시선은 우리에게 설명할 수 없는 다층의 감정을 촉발한다. 첨단 인공지능 시대에도 우리나라의 땅속 깊은 곳에서 아직도 이 같은 고된 노동을 하는 사람이 있다는 사실에 놀라워한다. 동시에 이들이 우리와 결코 다른 사람이 아니라 같은 존재라는 부인할 수 없는 사실에 복잡한 감정에 휩싸인다. 우리는 이들의 시선에서 우리와 다른 ‘그들’을 보지만, 동시에 우리 자신의 모습을 본다.

최원진

<가족사진 - 닮음과 다름>, 2017

최원진의 <가족사진 - 닮음과 다름>은 정면 시선의 극단을 보여 주는 사진이다. 작가는 사진의 역사에서 매우 중요한 초상 사진인 범죄 사진과 증명사진의 정면 형식을 빌려와 가족사진에 적용했다. 작가는 유전자가 서로 다른 부부와 그 사이에서 태어난 2세들과의 ‘닮음과 다름’을 증명사진의 형식을 통해 드러내고자 한다. 작가는 자기 가족의 얼굴을 차례대로 촬영한 뒤 왼쪽과 오른쪽 끝에는 부모의 얼굴을, 그 사이에는 2세들의 얼굴을 크게 확대하여 배치했다. 사진이 지닌 정확성과 비교의 힘 덕분에 우리의 시선은 사진을 차례차례 훑으면서 가족 구성원 간의 유사점과 차이점을 파악한다. 하지만 이 사진에는 닮음과 다름이라는 작가의 의도와 더불어 우리의 시선을 집요하게 사로잡는 요소가 있다. 그것은 촬영 당시 카메라를 뚫어지게 쳐다보는, 따라서 사진을 보는 자인 우리를 정면으로 바라보는 인물의 시선이다. 사진 속 인물의 시선과 사진 밖 우리의 시선은 서로 만나자마자 왠지 모를 복잡한 관계를 형성한다. 그리고 사진 속의 시선은 보는 자에게 독특한 감각과 감정을 촉발한다. 구성원 간에 닮은 듯 다른 듯한 이 가족사진은 여러 시선의 동시성과 날것 그대로의 독특한 사진 형식 때문에 쉽게 파악하기 어려운 미묘한 감정을 유발한다.

,-2010,-100x83.jpg)

,-2010,-83.jpg)

,-2010,-83.jpg)

_ Sven Jacobsen, Untitled(Moments Series), 2014, 47x70cm, Archival Pigment Print.jpg)

_ Sven Jacobsen, Untitled(Moments Series), 2014, 47x70cm, Archival Pigment Print.jpg)

_ Sven Jacobsen, Choreo(Moments Series), 2014, 47x70cm, Archival Pigment Print.jpg)

_-Jangwoo-You,-Study-of-Complaint,-2018,-70x100cm,--Archival-Pigment-Print.jpg)

_-Jangwoo-You,-Study-of-Complaint,-2018,-70x100cm,-Archival-Pigment-Print.jpg)

_Jangwoo-You,-Study-of-Complaint,2018,-70x100cm,-Archival-Pigment-Print.jpg)

_Jangwoo-You,-Study-of-Complaint,2018,-70x100cm,-Archival-Pigment-Print.jpg)

.jpg)

.jpg)

_ Joy Gregory, Barbie 2 (Sunnies), 2008, 30x40cm, Archival pigment print.jpg)

-_-Joy-Gregory,-Barbie-3-(Glance),-2008,-30x40cm,-Archival-pigment-print.jpg)

-_Joy-Gregory,-Barbie-5-(California),-2008,-30x40cm,-Archival-pigment-print.jpg)

_ Joy Gregory, Barbie 4 (Glimpse), 2008, 30x40cm, Archival pigment print.jpg)

-_-Joy-Gregory,-Barbie-1-(Sunlit),-2008,-30x40cm,-Archival-pigment-print.jpg)

-_-Joy-Gregory,-Barbie-6-(Starring),-2008,-30x40cm,-Archival-pigment-print.jpg)

-_-Anja-Niemi,-Room-81-(suitcase),-2011,-70x50cm,-Archival-pigment-print.jpg)

-_-Anja-Niemi,-Room-81-(bed),-2011,-50x70cm,-Archival-pigment-print.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_ Wonjin Choi, Family Photo - Similarity and Difference, 2017, 204x150cm, Archival pigment print.jpg)

_ Wonjin Choi, Family Photo - Similarity and Difference, 2017, 50x204cm, Archival pigment print.jpg)

_ Wonjin Choi, Family Photo - Similarity and Difference, 2017, 50x204cm, Archival pigment print.jpg)